Chinesische

Pavillons

Von

Feng Zhongping

In nahezu allen chinesischen

Gartenanlagen stehen Pavillons. Als abwechselungsreiches

und graziöses Gestaltungselement ragen sie von Berghängen

auf, stehen sie neben Hallen und Tempeln oder laden sie

am Ufer von Flüssen und Seen zur Rast ein.

Ein historischer Überblick

Schon

im Altertum Chinas wurden Pavillons gebaut. An Verkehrswegen

und städtischen Straßen standen Pavillons zum

Ausruhen. Über dem Stadttor stand meist ein Pavillon,

in dem der Flaggenmast aufgerichtet wurde. Die Wachen an

der Staatsgrenze schützten sich in Pavillons vor den Unbilden

der Witterung. Brunnen wurden oft mit Pavillons überdacht.

Ansonsten dienten sie meist dazu, mit Inschriften versehene

Steinstelen aufzubewahren, außerdem auch als Glocken-

und Trommeltürme.

Schon

im Altertum Chinas wurden Pavillons gebaut. An Verkehrswegen

und städtischen Straßen standen Pavillons zum

Ausruhen. Über dem Stadttor stand meist ein Pavillon,

in dem der Flaggenmast aufgerichtet wurde. Die Wachen an

der Staatsgrenze schützten sich in Pavillons vor den Unbilden

der Witterung. Brunnen wurden oft mit Pavillons überdacht.

Ansonsten dienten sie meist dazu, mit Inschriften versehene

Steinstelen aufzubewahren, außerdem auch als Glocken-

und Trommeltürme.

Nach den Überlieferungen

sind Pavillons als Gebäudeform auf die Sui-Zeit zurückzuführen,

in der man sie zum ersten Mal in die Gartenbauarchitektur

einführte, und damit schon 1500 Jahre alt. In Xiyuan (dem

heutigen Luoyang in Henan) z. B. hatte Yang Guang, der zweite

Kaiser der Sui-Zeit, beim Stadtbau einen prächtigen

„Lustpavillon“ anlegen lassen. Während der Tang-Zeit

(618–907) befanden sich allein in den kaiserlichen Gärten

nördlich der Hauptstadt Chang’an (dem heutigen Xi’an

in Shaanxi) insgesamt vierundzwanzig Pavillons. Weiteren

Aufzeichnungen zufolge gab es zur gleichen Zeit einen Pavillontyp

namens Ziyuting. Über sein Dach wurde permanent Wasser

geleitet, so dass es darunter immer schön kühl war.

Überhaupt fanden Pavillons in der Zeit vom 14. bis

zum 19. Jahrhundert überall in großem Ausmaß

Verwendung im Gartenbau. Manche davon sind noch heute erhalten.

Merkmale

Pavillons,

ob groß, ob klein, lassen sich vielfältig und

zu jeder Umgebung passend gestalten. Ihre Formgebung hängt

von der vorhandenen Fläche, der gewünschten Konstruktion

und der Dachart ab.

Pavillons,

ob groß, ob klein, lassen sich vielfältig und

zu jeder Umgebung passend gestalten. Ihre Formgebung hängt

von der vorhandenen Fläche, der gewünschten Konstruktion

und der Dachart ab.

Wegen seiner guten Verarbeitungs-

und Transportfähigkeit wurde im Altertum immer Holz

als Baumaterial für Pavillons und andere Gebäude verwendet.

Dies ermöglichte günstige Formgebungen, die der damaligen

und auch der heutigen Ästhetik entsprachen. Zusammen

mit ihrem vielfach gegliederten Dach, den lackierten Säulen

und dem steinernen Sockel fügen sich die Pavillons so stimmig

in die Umgebung ein, dass sie als Bauwerke aus den anderen

Zweckbauten weit herausragen.

Chinesische Pavillons zeichnen

sich durch ihre kunstvollen Dachkonstruktionen aus. Beim

Spitzdach laufen alle Dachfirste von der Mitte der sie tragenden

Säulen in einem eleganten Kurvenverlauf spitz in der

Mitte zusammen, wo sie von einem Dachornament abgeschlossen

werden.

Die

Ecken der Dachtraufen sind im Allgemeinen hochgezogen. In

Nordchina werden sie leicht, in Südchina stark nach oben

gebogen. Die nordchinesischen Dächer wirken so eher

sicher und ruhig, die südchinesischen elegant.

Die

Ecken der Dachtraufen sind im Allgemeinen hochgezogen. In

Nordchina werden sie leicht, in Südchina stark nach oben

gebogen. Die nordchinesischen Dächer wirken so eher

sicher und ruhig, die südchinesischen elegant.

Die Pavillons in den kaiserlichen

Gärten Nordchinas sind normalerweise mit farbig glasierten

Ziegeln, roten Säulen und buntbemalten Balken sowie

mit schneeweißen Marmorgeländern und Sockeln

versehen. In südchinesischen Gärten pflegt man die

Pavillons mit grauen Ziegeln zu decken; die Balken sind

meist dunkelbraun gehalten, was die Eleganz ihrer Dächer

durch die Schlichtheit des Pavillonkörpers noch verstärkt.

Chinesische Pavillons waren

ursprünglich alle viereckig und klein. Ihr Holzdach war

gewöhnlich nur mit Stroh oder Ziegeln gedeckt. Mit

der Zeit bildeten sich vieleckige, kreis- und kreuzförmige

und andere Typen heraus, darunter auch Pavillonkomplexe

und zweistöckige Pavillons.

Baustile

In China sind heute folgende

Pavillontypen anzutreffen:

–

Dreieckige

Pavillons mit Spitzdach: Bei dieser Pavillonform wird das

Dach von drei Säulen gestützt. Ein Beispiel dafür ist

der dreieckige Pavillon auf der Insel Santanyinyue („Mondspiegelungen

bei den drei steinernen Pagoden“) im Westsee bei Hangzhou.

–

Mehreckige

Pavillons mit ein- oder mehrstufigem Dach: Ihre Dächer

sind ebenfalls spitz, ihre Form dagegen sieht sechs oder

acht Ecken vor. Ihre Konstruktion ist schlicht, deshalb

aber nicht weniger würdevoll. Solche Pavillons können

separat oder als Unterbrechung und Auflockerung eines Wandelganges

errichtet werden. Pavillons in Wandelgängen heben sich

stets durch ihre mehrfach abgesetzten Dachkonstruktionen

vom Gang selbst ab. Derartige Pavillons sind in den kaiserlichen

Gartenanlagen Nordchinas sehr häufig anzutreffen; der

achteckige Pavillon im Sommerpalast von Beijing ist das

größte Bauwerk dieser Art in China. Die Pavillons

mit mehrfach abgesetzten Dächern sind wohl die ausgefeilteste

Bauform; jedoch ist „mehr“ dabei nicht unbedingt besser.

Ein dreifaches Dach lässt sich von einem vier- oder

fünffachen durchaus nicht übertreffen. In diese Kategorie

gehört der Wanchun-Pavillon (Pavillon des ewigen Frühlings)

auf dem Berggipfel des Jingshan in Beijing. Als Mittelpunkt

vierer weiterer symmetrisch angeordneter Pavillons ragt

er aus ihrer Linie hervor und bilden einen harmonischen

Kontrapunkt zum gegenüberliegenden Kaiserpalast.

–

Pavillons

mit einem Juanpeng- oder Xieshan-Dach: Diese beiden Dachformen

ähneln Sattel- und Walmdächern, haben aber ihre

traditionellen chinesischen Eigenarten. Während das

Juanpeng-Dach keinen deutlich sichtbaren Dachfirst hat,

da sein oberer Teil zu einer Wölbung abgeflacht ist,

besteht das Xieshan-Dach an seinem Unterteil aus vier abgeschrägten

Dachflächen, auf die ein „normales“ Dach mit zwei senkrechten

Giebeln gesetzt wird. Dieser Pavillontyp ist recht- oder

achteckig, trapez- oder fächerförmig. Bei dieser

Pavillonform ist die offene Seite der schönsten Landschaft

zugewandt; an der Rückseite und den anderen Seiten, falls

vorhanden, werden die weißen Wände durch formenreiche

Aussichtsfenster aufgelockert.

–

Pavillongruppen:

Diese Konstruktion besteht aus zwei oder mehr ineinandergeschachtelten

Bauten. Der Hui-Pavillon auf dem „Berg der Langlebigkeit“

im Sommerpalast z. B. ist aus zwei sechseckigen Pavillons

zusammengesetzt. Wenn man ihn vom Kunming-See aus sieht,

sieht er aus wie zwei große Seite an Seite stehende,

geöffnete Regenschirme. Im Beihai-Park in Beijing ist

ein weiteres Beispiel zu finden, der Fünf-Drachen-Pavillon.

Fünf Pavillons sind in einer bestimmten Komposition angeordnet.

Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Beispiele für die

Kombination von Pavillons.

–

Halbpavillons:

Wenn ein Pavillon an eine Wand angefügt wird, entsteht –

der Name sagt es bereits – ein Halbpavillon. Es ist auch

möglich, in einen Wandelgang einen Halbpavillon einzufügen,

indem nämlich ein Teil des Wandelganges einfach zur

Seite ausgebaut wird.

–

In

Süd- und Nordchina gibt es noch jeweils einen Bronzepavillon.

Der im Süden, Jindian genannt, wurde im Jahre 1670 aus Bronze

und Messing gegossen. Er steht in einem nördlichen

Vorort der Stadt Kunming, wo damals Bronze produziert wurde

und die Gusstechnik gut entwickelt war. Der andere stammt

aus dem Jahre 1750 und findet sich im Sommerpalast.

Der richtige Pavillon

am richtigen Platz

Die

chinesischen Pavillons dienen zum Genuss der Landschaft,

doch gleichzeitig verschönern sie sie. Daher müssen

sie sich harmonisch in ihre Umgebung einfügen, so dass sie

selbst Teil (und schöner Teil) der Gesamtszenerie werden.

Ihre Anordnung spielt dabei eine bedeutsame Rolle. In den

nordchinesischen kaiserlichen Gärten gibt es viel Raum,

die Sicht reicht weit. Für die Aufstellung von Pavillons

ist es somit zweifelsohne erforderlich, diese Eigenschaften

auszunutzen. So wandert der Blick vom Zhichun-Pavillon am

östlichen Ufer des Kunming-Sees im Sommerpalast zum

„Berg der Langlebigkeit“ im Norden und hinüber zum Damm

im Westen und der Insel im Süden; dem Betrachter bietet

sich die Landschaft der endlosen traditionellen chinesischen

Bildrollen.

Die

chinesischen Pavillons dienen zum Genuss der Landschaft,

doch gleichzeitig verschönern sie sie. Daher müssen

sie sich harmonisch in ihre Umgebung einfügen, so dass sie

selbst Teil (und schöner Teil) der Gesamtszenerie werden.

Ihre Anordnung spielt dabei eine bedeutsame Rolle. In den

nordchinesischen kaiserlichen Gärten gibt es viel Raum,

die Sicht reicht weit. Für die Aufstellung von Pavillons

ist es somit zweifelsohne erforderlich, diese Eigenschaften

auszunutzen. So wandert der Blick vom Zhichun-Pavillon am

östlichen Ufer des Kunming-Sees im Sommerpalast zum

„Berg der Langlebigkeit“ im Norden und hinüber zum Damm

im Westen und der Insel im Süden; dem Betrachter bietet

sich die Landschaft der endlosen traditionellen chinesischen

Bildrollen.

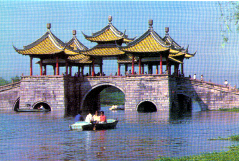

Die

Privatgärten der Literati in Südchina sind dagegen

durch beschränkten Raum und ein eingeschränktes

Sichtfeld charakterisiert. Demzufolge liegt hier der Schwerpunkt

auf der Anordnung der Pavillons, auf ihrem „Gewicht“ im

Verhältnis zu den anderen Dingen im Garten – Berge,

Bächer, Brücken, Blumen und Bäume –, auf einer

wohldurchdachten Konzeption also, die auch in einem kleinen

Garten eine absechselungsreiche Landschaft zu schaffen in

der Lage ist und so einen künstlerischen Effekt hervorbringt,

der den beschränkten Raum groß erscheinen lässt.

Die

Privatgärten der Literati in Südchina sind dagegen

durch beschränkten Raum und ein eingeschränktes

Sichtfeld charakterisiert. Demzufolge liegt hier der Schwerpunkt

auf der Anordnung der Pavillons, auf ihrem „Gewicht“ im

Verhältnis zu den anderen Dingen im Garten – Berge,

Bächer, Brücken, Blumen und Bäume –, auf einer

wohldurchdachten Konzeption also, die auch in einem kleinen

Garten eine absechselungsreiche Landschaft zu schaffen in

der Lage ist und so einen künstlerischen Effekt hervorbringt,

der den beschränkten Raum groß erscheinen lässt.

Der Auto ist Dozent an der

Architektur-Abteilung der Qinghua-Universität. Er ist

der Verfasser des Werks „Die Architektur der Chinesischen

Gartenanlagen“.

Aus

„China im Aufbau“, Nr. 6, 1983