|

中

国 画 水 墨

年

周

泉

新世纪的头一年,沉寂很久的中国水墨画坛逐渐喧嚣起来,并发出了强烈的声音,成为画坛关注的中心,似乎突然之间成为“中国水墨画年”。 新世纪的头一年,沉寂很久的中国水墨画坛逐渐喧嚣起来,并发出了强烈的声音,成为画坛关注的中心,似乎突然之间成为“中国水墨画年”。

水墨艺术

展览迭出

水墨画成为画坛关注的焦点,表现在几个方面,一是“现代水墨画”理论和实践的专著出版;一是围绕“笔墨”问题展开了旷日持久的论争,其他的讨论也极为热烈;更为突出的现象是各种各样的围绕“水墨画”的展览层出不穷:

2001年4月16日至23日,中央美术学院和兰州雅居楼艺术中心在中国美术馆以学术邀请展的形式主办题为“水墨本色”的当代中国画邀请展参展的。有张捷、田黎明、周京新等实力画家参加。

2001年5月3日至12日,由杨建国策划,鲁迅文化公园筹建委员会以及鲁艺书画社倡导并承办的《中国画——山水、人物、花鸟展》在中国美术馆举行。施大畏、陈钰铭、刘庆和等画家参与了此次展览。

2001年8月8日,借大连中国国际艺术博览会的机会,由文化部艺术司、中国美协、大连市人民政府主办,中国画研究院、《美术报》、《江苏画刊》等单位协办举行第一届中国画年展。此次展览规模空前,其中主题为《传统魅力——中国书画的世纪风景》改变了以往以油画为主的展览样式,而将有着悠久传统、积淀深厚的中国传统书画推向前台。

2001年8月7日至12日的这次展览是由中国美术馆及台湾画家组织——“长河雅集”共同举办的,来自台湾的10位水墨画名家在中国美术馆展出他们的100多幅绘画作品。,前来参展的画家都是当今台湾美术界的名家,这些著名画家包括周澄、李义弘、江明贤等人。

2001年9月中旬,“全国中国画作品展”于青岛文化博览中心美术馆举行,本次展览由中国美协、青岛市人民政府主办,青岛市文化局、中国美协青岛展览中心承办,是中国美协拟每年举办一次“全国中国画作品展”的首次展览。

2001年10月,国际水墨画学术邀请展将在浙江省金华市浦江县举行,本次展览由浙江省人民政府、浙江美术家协会、上海美术馆、浙江省博物馆主办,是“浦江·第三届中国书画节”的主要内容。

除此以外,最为盛大的一次是10月份将在北京举行的“百年中国画展”,此次展览是对中国画近一个世纪以来的回溯,可以说是上个世纪中国水墨画探索的一次总结,并且前瞻中国水墨画发展的未来。

水墨探索

流派纷呈

展览只是中国水墨艺术走向前台的表面迹象,潜藏在展览后面的是更多动人的艺术故事。仅以“世纪在线中国艺术网”(www.CL2000.com)等媒体评选的“2000年中国十大美术新闻”为例,其中有几条涉及到中国水墨艺术,尤其以吴冠中引发的水墨画“笔墨”问题讨论所引起的强烈反响更是将水墨艺术的论争推向了白热化,水墨论争见仁见智,对于这个问题的不同看法也彰示了不同的艺术实践取向和不同的流派之间的审美趣味。

尽管从论争中所显现的论点林林总总,但是其论争是围绕着两极展开的,一极是中国传统,一极是现代西方。按照中国美术学院院长潘公凯先生的看法来说,要是在中国和西方这两极之间架起一座桥梁的话,在这中间是极为广阔的中间地带,是一个多元共生的局面。

“多元共生、流派纷呈”是中国水墨艺术从上个世纪延续到新世纪的景观,虽然这些流派所持的艺术探索和主张不尽一致,但是总的说来,有三种大的趋向。这三种趋向已为画界所共识,但是命名并不相同。美术批评家、华南师大教授皮道坚先生认为,90年代以来中国水墨画领域三分天下的态势基本形成:即当代水墨画坛由纯粹沿袭传统的笔墨派水墨、借鉴西方写实绘画及现代绘画语言的学院派水墨和挪用西方现代、后现代艺术经验的实验性水墨三种类型的水墨艺术构成。美术批评家陈孝信先生则区分了水墨画和水墨艺术,认为中国现代水墨艺术三分天下是指传统与创新派中国画;现代水墨、彩墨画;边缘性水墨艺术的三足鼎立的局面。

在中国现代水墨画三分天下的走势下,蕴涵着各种各样的艺术探索,这些探索从不同的侧面丰富着中国现代水墨艺术的内容。

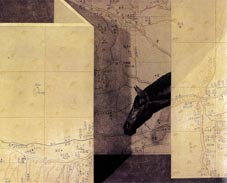

中国当代工笔画在秉承传统的基础上有了很大的发展,艺术家在两个方面进行了可贵的探索,一个是“借古开今”,既从现代意识出发,反观传统,使工笔画得以再生;一是“以西润中”,以西画的观念与方法改造传统工笔画,从而使工笔画在新的历史条件获得更大的发展。其中有代表性的画家有江宏伟、徐累、崔进、雷苗、王颖生、胡明哲、陈运权、刘彦等。具有同样意义的“新文人画”也值得关注,其中以朱新建和刘二刚为代表。

现代彩墨画家则从当代人的视觉经验和内在的精神需求角度出发,在林风眠先生开创的艺术传统上继续前进,借鉴西方表现主义的艺术手法,将色彩引入水墨艺术之中,从而开创了彩墨的新局面。比较有代表性的画家是海日汗、聂干因、朱振庚、田黎明、钟孺乾、戴少龙等。

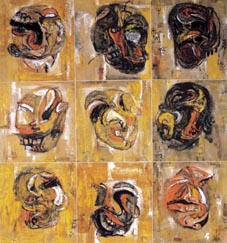

在传统的水墨和西方表现主义之间很容易找到某些相似的地方,因而一些画家用西方表现主义的观念和手法来改造传统的水墨画,从而形成的表现水墨的风格是实验性水墨中重要的一翼。表现水墨在80年代中期比较突出的画家是李世南和李津,为扩大水墨画的表现空间起到了开创性的作用。与此同时,实验水墨的另一翼抽象水墨也在新时期发展起来,分离笔和墨,并扩大化地使用这些技法,以墨的大面积泼、冲、洗为主来表达自己的艺术观念,对传统提出了挑战,最初以谷文达为代表,其后一些画家走得更为深远,石果的拓印、张羽、刘子建则利用各种技法制造了具有视觉冲击力的表现手法。另外一些画家如王川、王天德、阎秉会则利用传统笔墨,并将之融入一种抽象的结构中,其表现性的空间迥异于传统程式而走向了一片新天地。在实验性水墨的代表作家中,比较有代表性的还有吴国全、仇德树、陈心懋、徐虹、朱青生、严隐鸿、燕柳林、胡又笨、张强等。

在尝试拓展水墨艺术的旅途中,以新的观念和方法来拓展水墨的表现空间固然是一种可贵的探索,但是缺乏对当今现实生活的一种关照,对于民族身份的认同是现代艺术发展的一个前提。因而有许多画家立足于反映现代都市的生存状态和心理状态,深深地楔入当代生活。在水墨这种媒材所能达到的范围内,探索自己的符号系统,以自己的语言在传统和现代之间构筑一条通道。这种都市水墨具有更大的表现空间和表现前景。比较有代表性的画家有黄一翰、何唯娜、王彦萍、周京新、纪京宁、刘庆和、邵戈、邹建平等。

东方立场与西方文化平等对话

这样,一个问题就凸现出来:如何站在东方的立场上寻求与西方的对话,进而寻求一种“民族当代性”的表达,这是中国现代水墨的一个最根本的出发点。

与古典水墨画和写实型水墨画不同,中国现代水墨画一开始并不墨守传统的定式,也不一成不变地描摹现实,而是以现代意识重新关照传统水墨艺术,发掘传统中可以转换的现代水墨要素;或者是批判性地吸收和改造,试图重新构建中国水墨艺术的表达机制,无疑,这种水墨艺术的探索将开启中国水墨画的新纪元,并最终促使中国水墨艺术的现代转型。

现在,中国现代水墨艺术通过改造传统并逐步融合传统,成为传统的一部分,人们已经能够正视它,承认它,它以一种集体的身份亮相在中国当代画坛。虽然如此,中国现代水墨画的地位依然不尴不尬,这种水墨画探索同其他的探索比较起来还有其自身的局限。这种局限表现在,水墨画是长期的中国历史形成的,有固定的表达模式和规范,这种风格的形成是中国水墨画成熟的标志,同时风格的形成也是对水墨画的一种桎梏,这样,改革这种风格就存在着两难。由于水墨媒材和传统风格的限制,人们立足于此,进行探索必须遵循已有的规范,进行艺术革新必须从传统中脱胎,更不用说对于西方的艺术经验的借鉴;反过来也如此,一当改革传统中形成的模式和规范,就将水墨画所赖以存在的表达方式彻底否定。无论是哪种取向,水墨画这种困境就表现在:要么否定传统,要么否定自身。这种处境注定了中国现代水墨画的探索要走一条很长的路。

不过,一个不可否认的现实是,在80年代,现代水墨画兴起的最初,便是以西方现代艺术作为参照系统,是一场反观中国传统的民族叙事。尤其是在全球化的今天,当民族的水墨艺术遭遇到“后现代”、“后殖民”的国际文化语境时,对立传统无疑就丧失了自身存在的权利。而一旦在探索出一种风格,这种风格的形成对于艺术家来说又难以突破自身,甚至是在形式上日益精致和完美,但这种形式的追求可能背离了最初的精神冲动而难以为继。这样,艺术家就面临着一种转换,将自身的追求从形式上向一种现实转化,对当下的生存状态转化,从个人的领域逐步向公共领域敞开。

这样,东方的传统立场就直接置换成民族的当代语境,从而以一种新的姿态平等地与西方文化对话。

当中国遭遇西方

中国现代水墨艺术以及旷日持久的论争是历史在当代的一个缩影。如果将镜头拉长,回顾上个世纪甚至是上上个世纪的论争和实践,水墨艺术又经过了一个螺旋。而这种艺术的论争又多多少少沾染了政治的氛围,这种由文化入侵所导致的艺术论争和实践是更为现实的西方政治入侵的一个投影,但是明显滞后。

本世纪初,中国水墨画论争伴随着政治危机而展开,难免打上了一个当时落后民族的自卑到极至而产生的自尊心理的烙印。1910年,金绍成创办中国画学研究会,反对标新立异和融汇西法;而康有为则主张“合中西而为画学新纪元”,中国传统和西方俨然对立的两极,水墨论争由此拉开序幕。

20世纪20年代至40年代,这种论争更为激烈,论争伴随着艺术实践轰轰烈烈地展开。或守古,或创新,或骑墙,三种趋向也表现了民族艺术多元共生中的不自信,同时也彰示了中国水墨艺术的现代转型。这其中有徐悲鸿的“中国画改良论”,高奇峰的“新国画”论。新中国成立,这种论争更是如火如荼,从文化心理来说,更为自信和成熟。

80年代,这种论争再次浮出地表。以李小山的《当代中国画之我见》为导火索,水墨画的论争走向前台。论争伴随着80年代的亢奋和90年代的沉潜,直到最近又成为画坛一隅不可忽略的风景。不过,近一个世纪的艺术实践可以为这种论争的再次兴起提供极好的范例说明。上个世纪尤其是最后20年的艺术实践标志着中国现代水墨的逐步成型和完备。

对于水墨艺术来说,这仅仅只是一个开始。新世纪的头一年,是“中国水墨画年”,新的一个世纪,也将是一个水墨世纪。

|