|

关爱我们的未来

女童:未来社会发展的重要因素

本刊记者 乔天碧

一个人之为女人,与其说是"天生"的,不如说是"形成"的。没有任何生理上、心理上或经济上的定命,能决定女人在社会中的地位,是人类文化之整体,产生出这居于男性与无性之间的所谓"女性"。惟独因为有旁人干涉,一个人才会被注定为"第二性",或"另一性"。 一个人之为女人,与其说是"天生"的,不如说是"形成"的。没有任何生理上、心理上或经济上的定命,能决定女人在社会中的地位,是人类文化之整体,产生出这居于男性与无性之间的所谓"女性"。惟独因为有旁人干涉,一个人才会被注定为"第二性",或"另一性"。

----西蒙·波伏娃

社会观念

"五一"节时,去看望即将分娩的女友。沉浸在即将做母亲的喜悦中的她,讲了她做的一个梦,"我的婆婆站在一个高高的台子上,好象是一个柜台上,向下冲着我,指责我生了个女孩,还挑拨我和丈夫的关系。我问丈夫,他是不是还和我在一起,他说:'是'。"女友说着话时,满怀胜利和幸福地抱着一个大西瓜吃。她已做过某种检查据说她会生个男孩子。这梦表达的是女友对能否生男孩儿的焦虑。她丈夫家虽是几代单传,但全家都是善良的佛教徒,并未给她什么压力。而她还是感到了压力,这压力是种种已融入生活的细枝末节造成的,关于男女的观念,已经变成话语、眼神,变成礼貌、客套、插科打浑。女友最后还是生了个女孩,没有人责怪她,但她滋生了一种永不付诸语言的愧疚,仅仅因为她生了个女儿。

不可否认和回避的是,目前我们还生活在一个父系的社会,我们自身的传承谱系,中文的家谱,英文的family

tree仍是以男系计算。中国人讲究人丁兴旺,电影中的女主角经常向往地对男主角说:"想生一群孩子"。过去每家有三两个孩子不算多,七八个孩子也不稀奇,越多越好。中国人常用枝繁叶茂来形容家族的兴旺,人口的家族就仿佛是棵参天大树。孩子尤其是男孩子是家中的命根子,常常听到孩子们被称为"小祖宗",因为他将传承我们的姓氏和血脉,用现代的话说是能够携带我们的遗传基因。骂某人是"绝户"(对没有子女者的称呼),是对他的极大冒犯,对方会立刻英雄气短,无言以对。现在,因为大家都急于传递自己的遗传密码,地球已不堪承受。于是我们开始计划生育",一对夫妻只生一个孩儿,孩子变越发精贵,能否生个男孩成了一件孤注一掷也无可奈何的事儿。甚至无法说清,究竟是计划生育使原本浓重的重男轻女的风气突现出来,还是因为无可选择而加强了。

随着社会的进步和计划生育的实施,城市中关于重男轻女已演化成一个隐性的问题,潜藏在意识之下;农村重男轻女的风气也大为改善。但许多中国人还远远无法最终做到对子女性别的释然于心。西安交通大学的朱楚珠教授甚至认为,近十年来,中国儿童生存中的性别差异问题越来越严重,主要表现在5岁人口的生存性别比例一直呈上升趋势。这与选择性别流产等因素造成的高出生性别比例有直接关系,也与歧视女孩现象造成的女婴高死亡率有关。在一些地区,还时有因父母重男轻女而虐待甚至致女童死亡的现象。甘肃省宕昌县的教师何玉平,因想生儿子,将生下仅28天的女儿送人。在终于生了儿子后才将女儿接回家,但却对女儿百般虐待,在回家后的82天里,女儿被毒打了7次。1999年11月12日,女儿终因颅内出血而死亡。即使是在经济发达的城市,虐待女童的事件也时有发生。2000年6月,北京一5岁女童被父母毒打致死。大连市一女童长期受到作为监护人的姑姑的虐待,甚至将她吊在暖气上,被警察发现送往医院,身体皮肤严重溃烂为烧伤所致。

如此的恶性事件毕竟是少数,但我们对于性别根深蒂固的观念却影响着我们对于子女的教育,对女童的影响更为深刻。

家庭影响

儿童就其本身而言,很少会想到性别问题,他们以相同的方式认识着外部世界和自身。一个女孩子直到十二岁左右与男孩子在体力和智力上是相同的,由于女孩某种程度的早熟,有些男孩甚至会对女孩产生羡慕的心理。但由于父母和周遭的人的观念造成他们对男孩女孩教育方式的不同。男孩被鼓励去尽情表现他们的自由自在、特立独行,他们游戏、打架、发明、挑战,他们的自由意志得到鼓励,他们瞧不起女孩,对自己的性别引以为自豪。与此不同,家长们将心目中关于女性的诸多特质灌输给女孩。我们教她以取悦于人为己任,只有被别人宠爱,才能快乐,必须等候爱的到来。母亲的教导,听来的故事,读到的书籍,都潜移默化地告诉女孩,结婚生育是她们的命运和天职。即使是童话中让人崇拜、英武的女英雄,也以得到英俊的王子的爱为最美好的结局。我们鼓励女孩子乖、听话、顺从,与男孩相比她们的性情中被灌输以更多的被动性。这最终导致女孩丧失自发性和自由意志的枯竭,成年后缺乏独自面对外界压力的勇气,使她们习惯于逃避现状,自愿以自由为代价接受男人的照顾,心甘情愿地成为男人的附属物。

母亲在女童成长的过程中起到重要的作用,母亲往往出于非常复杂的心理把自己的观念甚至命运加诸于女儿的身上。她按照自己的模式塑造自己女儿,未来的女人,母亲通常鼓励女孩担当母亲的家务,这使女童获得了自我重要感,也使她过早地被引入"女性的世界",承受身为女人的重重限制,她的快乐自由被剥夺了,也丧失了逍遥自在的童年。尤其那些被繁重的工作所桎梏的女童,会演变成一个奴隶,失去终生的快乐。他们所获得的只是男人愿意给予她们的东西;她们没有自主争取到任何权利,她们只是去接受被给予的权利。

女童所受的被动性的教育使女童习惯于作出牺牲,放弃了发展自己的权利成了她们本能的反映,认为自己没有权利或不配获得物质享受和各种机会。家长指望着她们担负起家庭重任,她们自己也觉得有责任尽力帮助家庭理所当然。但她们的劳动往往没带来自豪感和成就感,周围的人认为她们不如男孩子。更为可悲的是,她们自己也这样认为。她们觉得自己不如受宠的兄弟或其他男孩那么聪明能干,哪怕她们承担起家庭重担,帮助抚养她们的兄弟上学。

今天的女童是明天的女人,在女童的成长过程中,尤其是一些特殊的时期,如青春期,给予她们的特殊的关爱,尤为重要。这将决定明天我们是否拥有乐观积极、心理健康的女性和母亲。

养育

对女童除了观念上的灌输外,在农村或落后地区,由于种种原因,男女之间的差异表现为现实中的不平等待遇。在儿童养育过程中,女童的营养状况往往不如男童。女童营养不良的问题比男童更为严重,女童营养不良的发生率明显高于男童。就整体而言,我国女童身高、体重等发育指标均低于WHO(世界卫生组织)标准,其中尤以农村女童为甚。贫困地区女童生长发育和营养状况,不仅低于全国平均水平,而且比贫困地区的男童差。一项对云南省10个地区的44,530名少数民族儿童进行的体格发育调查的结果显示,女童营养不良发生率为22.12%,男童为14.4%,女童比男童高出7个百分点。造成这一情况的主要原因是蛋白质摄入不足,家务劳动多,睡眠不足等。调查显示,90%的贫困地区女童承担的照看孩子、做饭、砍柴、挑水、养猪等家务劳动明显多于男童,睡眠时间少于8小时。 对女童除了观念上的灌输外,在农村或落后地区,由于种种原因,男女之间的差异表现为现实中的不平等待遇。在儿童养育过程中,女童的营养状况往往不如男童。女童营养不良的问题比男童更为严重,女童营养不良的发生率明显高于男童。就整体而言,我国女童身高、体重等发育指标均低于WHO(世界卫生组织)标准,其中尤以农村女童为甚。贫困地区女童生长发育和营养状况,不仅低于全国平均水平,而且比贫困地区的男童差。一项对云南省10个地区的44,530名少数民族儿童进行的体格发育调查的结果显示,女童营养不良发生率为22.12%,男童为14.4%,女童比男童高出7个百分点。造成这一情况的主要原因是蛋白质摄入不足,家务劳动多,睡眠不足等。调查显示,90%的贫困地区女童承担的照看孩子、做饭、砍柴、挑水、养猪等家务劳动明显多于男童,睡眠时间少于8小时。

朱楚珠教授对陕西省泾阳地区进行调查发现,男孩子生病,哪怕是深更半夜刮风下雨,家长也会马上带去就医,而女孩生病则要等。男孩生病全家陪着去看,女孩往往只有母亲带着去看病。孩子从被发现生病到前往就医,男孩平均10小时,女孩平均17小时,男孩平均由4人陪伴看病,女孩是两人。朱教授认为:"在泾阳的调查表明,在母乳喂养、营养补充、预防接种和日常护理上,男孩和女孩的生存环境有着明显的不同。从经济发展水平、生育水平和男孩偏好上看,泾阳是在全国处于中等程度的县,他们的情况在一定程度上能反映中国农村的实际情况。"

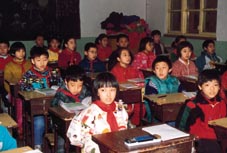

教育

男童与女童在受教育上也存在着不平等,女孩的入学率低于男孩。据1990年第四次人口普查统计,全国1.8亿文盲中,2/3是女性;1993年全国未正常入学

的216万学龄儿童中,女童就占173.6万,占66.4%。女童在教育方面,入学率低,辍学率高,完学率低,文盲率高。这些女童半数以上集中在中国西部,尤其是西部贫困地区的少数民族女童,这已成为我们普及九年义务教育、基本扫除文盲所面临的主要障碍。尽管"春蕾计划"等专门救助失学女童的特殊救助计划的实施,已使这一局面得到很大改善,但就总体而言,女童教育权受损害的问题仍然十分严重,突出表现为教育权受损的女童绝对数字庞大,并主要集中在西部地区和少数民族地区。此外,众多有文化的女童处于低知识层。贫困女童是贫困儿童中的弱势群体,她们的权益更多地受到侵害。

贫困是造成女童失学的主要原因。到目前为止,我国仍然有4500万贫困人口,生存条件很艰辛,温饱还没有解决,根本无暇顾及子女尤其是女童的教育。我国目前推行的基础教育实行"地方负责,分级管理"的管理体制。在地方财政薄弱、基本是吃饭财政的西部地区,对教育的经费投入十分有限,加上历史欠账多,积重难返,造成农村教育设施落后,学校分布不合理,入学机会短缺,这也是女童受教育权受损的原因之一。 男童与女童在受教育上也存在着不平等,女孩的入学率低于男孩。据1990年第四次人口普查统计,全国1.8亿文盲中,2/3是女性;1993年全国未正常入学

的216万学龄儿童中,女童就占173.6万,占66.4%。女童在教育方面,入学率低,辍学率高,完学率低,文盲率高。这些女童半数以上集中在中国西部,尤其是西部贫困地区的少数民族女童,这已成为我们普及九年义务教育、基本扫除文盲所面临的主要障碍。尽管"春蕾计划"等专门救助失学女童的特殊救助计划的实施,已使这一局面得到很大改善,但就总体而言,女童教育权受损害的问题仍然十分严重,突出表现为教育权受损的女童绝对数字庞大,并主要集中在西部地区和少数民族地区。此外,众多有文化的女童处于低知识层。贫困女童是贫困儿童中的弱势群体,她们的权益更多地受到侵害。

贫困是造成女童失学的主要原因。到目前为止,我国仍然有4500万贫困人口,生存条件很艰辛,温饱还没有解决,根本无暇顾及子女尤其是女童的教育。我国目前推行的基础教育实行"地方负责,分级管理"的管理体制。在地方财政薄弱、基本是吃饭财政的西部地区,对教育的经费投入十分有限,加上历史欠账多,积重难返,造成农村教育设施落后,学校分布不合理,入学机会短缺,这也是女童受教育权受损的原因之一。

但贫困决不是根本的原因,观念也是决定性的因素。从事儿童研究的尚迪克莉女士认为,贫困的确会影响教育,但同样是贫困国家,情况却不尽相同。实际上,女孩入学率往往更与一个国家政治、文化,特别是对妇女的态度等因素有关。对女童的歧视,不仅存在于经济贫困地区,同时也存在于富裕地区。她认为,是传统观念造成了人们歧视女童,而不是经济原因。

另外,我国应试教育的体制,使学校教育普遍存在单纯追求升学率,但由于经济和社会发展的制约,学生又不可能大规模升学。造成一大部分学生在小学、初中或高中毕业后返乡。由于并未掌握一技之长,又不擅长农业生产,往往被嘲笑为

"种地不如老手,养猪不如嫂. 由于看不到接受教育的直接效益,也使家长对孩子上学失去信心,并使孩子失去了上学的兴趣和积极性。此外,就总体而言,我国教育经费的比例偏低。1983年,我国初、中、高三级教育经费所占比例分别是38%、40%、22%,而其他发展中国家的平均水平为49%、31%、20%。这种情况在改革开放的20年中,没有发生根本性的变化。

女童问题曾是一个长期没有得到关注的问题。妇女研究没有将女童纳入视野,儿童研究大多又是不分性别的。而女童因为既是儿童又是女性的特殊身份,承受着双重的压力和不利影响。

今天的女童就是明天的妇女和母亲。一代母亲影响一代孩子,一代孩子影响一代历史。女童素质,将在一定程度上影响社会发展。今天女童的素质决定着明天我们的母亲的素质,今天女童在教育权益上受损就会造成明天我们的母亲的素质低下和未来的儿童的素质低下,形成

"女童就学难--母亲素质差--贫困愚昧--多胎生育--女童就学更难"的怪圈。当一个家庭因为经济原因或其他原因,某个孩子面临失学时,女孩往往责无旁贷地作出牺牲。入学后,她们还经常有可能中途退学操持家务、照顾弟妹,或者出外打工,甚至结婚。甚至有学者认为,如果女孩入学率提高,受教育的年限延长,就会推迟她们婚育的年龄,从而最终达到降低人口增长的效果。

女童的未来

新中国自从建立后也一直倡导"男女平等"。女性在社会生活中承担着越来越重要的角色,其社会地位也有着显著的提高。未来的女性--女童也越来越为世人所重视。1990年联合国通过的《儿童生存保护和发展世界宣言》指出,从发展眼光看,女童是世界妇女的未来,女孩的教育直接关系到下一代妇女文化素质的高低。因此从一开始就应给予女孩同等待遇和机会。应该给女孩提供平等的机会,使她们从保健、营养、教育和其他基本服务中获益,从而使她们逐渐发挥其充分潜力。提高妇女地位并促进妇女在发展方面作用的种种努力必须从女孩开始。中国是发展中国家中的人口大国,全国总人口为129533万人,其中0-17岁儿童约为35000万人。我国政府一直十分重视儿童的成长。1990年在联合国召开的世界儿童问题首脑会议上,中国政府首脑与各国首脑共同作出承诺,让所有儿童享有更加美好的未来,并于1991年正式签署了《儿童权利公约》。同时,中国还制定了《九十年代中国儿童发展规划纲要》,1992年开始实施。我国政府还成立了专门负责妇女儿童工作的的国务院妇女儿童工作委员会,并实施了"春蕾计划"等专门救助贫困女童的扶助计划。中国的女童正逐步受到特殊的关爱,对女性和儿童的双重关爱。女童是决定未来社会发展的决定性因素,希望我们今天拥有健康的女童,明天拥有健康的女性和母亲。

|