慢食主义

乔天碧

饮食是一门艺术,就和像米开朗基罗的雕塑或提香的画一样,然而它却正在我们的狼吞虎咽中走向没落。(此句为导读)

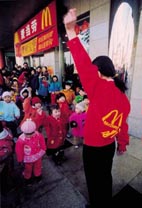

麦当劳和肯德基,以及它们所代表的方便、快速的饮食方式正在迅速培育一代代饮食新人。在北京的繁华商业区和娱乐场所附近往往可以看到麦当劳和肯德基遥相呼应,纷纷使出浑身解数招徕着顾客。洋快餐对中国传统餐饮业是一个冲击,只要看看麦当劳、肯德基内川流不息的人群就知道了。过年的时候到一家叫“好伦哥”的以经营比萨饼为主的自助快餐店吃饭,本以为去得很早,却发现早有络绎的青少年在等待开门;当我们离开爆满的餐厅时,楼下有许多人在排队。

的确,西式快餐为我们展示了另外一种饮食模式,我们可以在极短的时间内,获得高热量、高脂肪、高营养。西式快餐提供给我们的是标准化的食品和设施、始终如一的服务,而不必像中餐那样,色香味固然令人向往,但要看厨师的心境和刹那间对火候的把握,有时还要承受服务员晴雨表一样的脸色,在一些卫生环境较差的餐馆还要抱定“不干不净吃了没病”的决心。

但西式快餐在中国似乎过于火暴了,对于中国的年轻一代,它已不仅仅是满足口腹之欲的场所,在某种程度上,也是对西方文化的一种认同,尽管西式快餐远远不能代表西餐的精髓。在西方,许多快餐店是和高速路上的加油站相伴而生的,顾客稀稀疏疏,更多的人是在车上购买食品,然后继续赶路。而在中国,西式快餐店却成为人们长久驻足的地方,不时会看到情谊绵绵的情侣在共品着一杯大可乐,他们往往会在此消磨整整一下午;学生们放学后在嘈杂的快餐店里复习功课,遇到临考时更是如此;青年们三三两两地在悠闲地聊天……而对于儿童来说,过生日的时候,被父母带入麦当劳或肯德基吃一次快餐,要比在不错的饭店里摆一桌宴席更值得夸耀和自豪。

青年人几乎无一例外地对西式快餐的口味充满喜爱,令人怀疑人的口味是否也具有时尚性,否则几千年来习惯于中餐口味的中国人怎么突然置中华饮食文化于不顾嗜好起洋口味来了呢。而且,恐怕也说不清人们喜爱的究竟是店里的食品,还是流转低回的英文歌曲,或是迪斯尼的卡通画或其他什么。西式快餐对中国人来说,除了饮食的意义外,更多地具有了文化上的意义,有人惊呼是“西方文化对中国文化的侵略”。比如前一时期,关于该不该在故宫中开星克巴咖啡连锁店的争论,已远远超出食品的范畴,而上升到对民族文化和西方文化的态度的讨论。小小的一杯咖啡揪起了中国人的民族尊严。 青年人几乎无一例外地对西式快餐的口味充满喜爱,令人怀疑人的口味是否也具有时尚性,否则几千年来习惯于中餐口味的中国人怎么突然置中华饮食文化于不顾嗜好起洋口味来了呢。而且,恐怕也说不清人们喜爱的究竟是店里的食品,还是流转低回的英文歌曲,或是迪斯尼的卡通画或其他什么。西式快餐对中国人来说,除了饮食的意义外,更多地具有了文化上的意义,有人惊呼是“西方文化对中国文化的侵略”。比如前一时期,关于该不该在故宫中开星克巴咖啡连锁店的争论,已远远超出食品的范畴,而上升到对民族文化和西方文化的态度的讨论。小小的一杯咖啡揪起了中国人的民族尊严。

快餐对传统烹饪文化产生的影响,不仅让中国人震惊,几乎触动了所到之处的民族传统烹饪文化。自从1979年,第一家麦当劳在法国斯特拉斯堡开业,目前法国已有800家麦当劳,每天有百万人光顾麦当劳。快餐文化所向披靡,它占据了传统美食的位置。

当麦当劳占据了美味的罗马比萨饼的固有位置的时候,快餐对传统烹饪艺术的震撼,让意大利人瞠目结舌,接着就是一场捍卫民族烹饪文化的运动。美食评论家卡洛·皮热里尼和像他一样热爱传统烹饪的朋友们发起了国际保护及享有快乐运动,并发布了一个“慢速食品宣言”。宣言称:“在我们这个世纪里,机器,在工业化标志的推动和培育下,应运而生,之后便转化成生活的各色模型。速度成了我们的羁绊。我们受着一种病毒的侵扰。那就是所谓快速生活。它支解我们的风俗习惯,甚至在我们的家里攻击我们,围拢我们,给我们提供所谓的快速食品。”用什么办法来补救呢?抽出相当一部分时间享受实实在在的感官快乐,培养对慢慢的、长时间享受的兴趣。这种快乐始于厨房里美味佳肴的准备,结束在美酒交错、海阔天空一般神聊的餐桌上。

慢食运动者想通过他们的主张提醒人们,饮食是一门艺术,就和像米开朗基罗的雕塑或提香的画一样,然而它却正在我们的狼吞虎咽中走向没落。快餐正在消除食品的社会属性,剥夺人们的饮食财富和饮食文化。传统的两小时午餐、四小时晚餐比快餐更能让我们领悟饮食的真谛。慢食运动者呼吁人们像珍爱艺术品一样珍爱自己杯盘中食物,别光顾着吞噬食物中的营养,要慢慢咀嚼、细细体验。

1989年在巴黎的一次集会上,“意大利美食——慢速食品运动”组织正式成立,行动缓慢却非常可爱的蜗牛成为这一组织的标志。它树起了一面反抗快速食品、单一食品、工业食品的旗帜。会员们经常举办马拉松式的聚餐、品酒活动和传统烹调文化讲习班,在一起畅谈食品、酒类、文化以及哲学,体现出饮食的悠然自得的美感。

在中国文化中,饮食同样是一种艺术。汉字中的“美”,据说就是肥羊之意。古人不但对饮食有“食不厌精,脍不厌细”之类的论述

,还善于用饮食的感觉去描述艺术感受,所谓“余音绕梁三月不识肉味”。在饮食民俗中虽然没有像西方在餐前每每感恩的习俗,但对吃十分讲究的。老北京的旗人们,每天早晨起来就要到茶馆去喝茶,将肠胃涤荡一清,再去痛痛快快地泡一个澡,然后才开始慢慢地享用自己的早点,时光在他们的悠然自得中消磨了,也许只有这样食物才体现出它的真味吧!现在北京有一家很小但非常有名的菜馆,叫郦家菜馆。是一位钟爱烹饪艺术的大学教授开办的,菜馆就开在自己的家中,掌勺的是她的女儿,每天只做两三桌,到那里就餐需要预约。精通英文的他和精通日文的老伴负责接待,郦教授一家一边招待客人用餐,一边与他们聊一些关于饮食养生之道。据光顾的人说,在郦家菜馆用餐是一种享受。 在中国文化中,饮食同样是一种艺术。汉字中的“美”,据说就是肥羊之意。古人不但对饮食有“食不厌精,脍不厌细”之类的论述

,还善于用饮食的感觉去描述艺术感受,所谓“余音绕梁三月不识肉味”。在饮食民俗中虽然没有像西方在餐前每每感恩的习俗,但对吃十分讲究的。老北京的旗人们,每天早晨起来就要到茶馆去喝茶,将肠胃涤荡一清,再去痛痛快快地泡一个澡,然后才开始慢慢地享用自己的早点,时光在他们的悠然自得中消磨了,也许只有这样食物才体现出它的真味吧!现在北京有一家很小但非常有名的菜馆,叫郦家菜馆。是一位钟爱烹饪艺术的大学教授开办的,菜馆就开在自己的家中,掌勺的是她的女儿,每天只做两三桌,到那里就餐需要预约。精通英文的他和精通日文的老伴负责接待,郦教授一家一边招待客人用餐,一边与他们聊一些关于饮食养生之道。据光顾的人说,在郦家菜馆用餐是一种享受。

在繁忙而充满压力的现代社会,慢食方式还在被难能可贵地传承着。广东人消磨大量的时间喝早茶,有人甚至会把整个上午的时间,消磨在早茶中。他们还有心境去用几个小时的时间去煲汤、煲粥。

李女士是一位IT技术人员。她说自己学技术出身,孤身一人,没有什么爱好,琴棋书画一样都不会。上网虽然可以消遣,但一个人生活在大城市里,举目无亲,有时突然涌起的孤独与寂寞是网络所难以化解的。“这时,我想得最多的是家,更确切的说是家里的饭菜。它们不同于麦当劳里的汉堡包和我经常买的速冻饺子,和饭馆里的饭菜也不一样。可能是因为思念的缘故,想家的时候我就不自然地想到妈妈做的饭菜。”李女士有时间时,就给妈妈打电话,问她某某菜是怎么做的,需要放什么调料。然后上街去采购,自己做饭。当她空荡荡的厨房中充溢着菜香味时,一种家的感觉冉冉升起。在幽黄的灯下,一个人静静地品尝自己的“作品”时,心有种特塌实的感觉。人用各种各样的方式调节自己的情绪,李女士用自己做饭的方式。“人们总说生活禅,可能我就通过做饭获得某种心灵的领悟吧。”

张女士则说她在捍卫饭桌。她说:“饭桌是我家中最重要的地方。我和先生交流最多的时候是晚餐的时候。我俩一清早就出发,奔赴各自的工作岗位。早餐和午餐都在外边解决,只有晚餐在一起吃。我先生应酬很多,一星期只有一两个晚上在家里吃饭。所以,我特别珍惜晚餐的时间,我饭菜做得不怎么样,其实吃什么也不重要。边吃边聊天,交流一下,有时我们会吃很长时间。周末时我们通常会有一个漫长的午餐或晚餐,漫无目的地聊。我们夫妻的感情可能就维系在饭桌上了。通过一起吃饭时的交流,我知道我们还在互相牵挂。将来我有了小孩也要保持这个传统,我希望他能够喜欢吃饭时自由自在的气氛和交流,让他学会家人之间的倾诉和体验吃饭带给他的朴实而简单的快乐。” 张女士则说她在捍卫饭桌。她说:“饭桌是我家中最重要的地方。我和先生交流最多的时候是晚餐的时候。我俩一清早就出发,奔赴各自的工作岗位。早餐和午餐都在外边解决,只有晚餐在一起吃。我先生应酬很多,一星期只有一两个晚上在家里吃饭。所以,我特别珍惜晚餐的时间,我饭菜做得不怎么样,其实吃什么也不重要。边吃边聊天,交流一下,有时我们会吃很长时间。周末时我们通常会有一个漫长的午餐或晚餐,漫无目的地聊。我们夫妻的感情可能就维系在饭桌上了。通过一起吃饭时的交流,我知道我们还在互相牵挂。将来我有了小孩也要保持这个传统,我希望他能够喜欢吃饭时自由自在的气氛和交流,让他学会家人之间的倾诉和体验吃饭带给他的朴实而简单的快乐。”

其实,慢食是一种心境,就是对待饮食的从容自如,和在饮食中体味人与人之间的温情。在为生活奔波的闲暇时,偶尔偷闲试一试慢食,让饮食成为一种享受,而不是为生存而充饥。咀嚼豆子的芳香、菜色的清新和黄色灯光下,亲人温和的笑脸。没准会发现幸福是那么简单。

|