“太惊奇了,8分钟时间让我看到了上海的历史和未来,我很感动。”国际展览局秘书长洛塞泰斯走出上海馆,如此评价。身为最资深的“世博人”,洛塞泰斯看过无数世博场馆,上海馆到底凭什么打动这位西班牙老人?

不只是洛塞泰斯。开馆近一个月,观众在上海馆留言处留下厚厚10多本留言簿。每一个从上海馆里走出的人,从8岁孩童到耄耋老人,从“老上海”到外地游客,统统都在说:“值!”

值在哪里?高科技让游客享受震撼体验,但真正让人们感动的,是上海馆承载的“上海精神”。

首创剧场艺术尚“无名”

震撼和感动,首先源自创新,它是上海这座城市永恒的引擎。经上海市委市政府决策,上海馆的主题是“永远的新天地”。

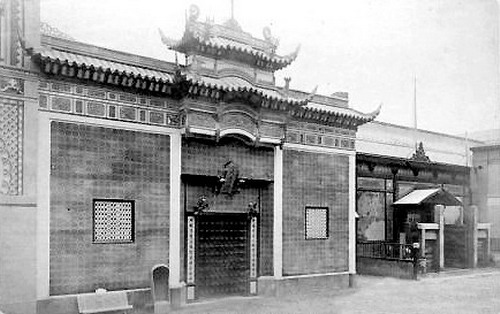

这是一个让所有人能找到归属感的主题,也是对这座城市最好的诠释。长33米、高7米的外墙上,5000块三棱镜分毫不差地转动,瞬间变幻出“永远的新天地”、“上海祝福你”、“世博之城”三个视觉墙。在这里,你可以看到15000幅由上海市民齐心协力创作的摄影作品,因为“每个人的心中,都有一个上海。”

内场,椭圆环幕,外加天顶银幕,形成面积达550平方米、360度无缝融合的影像空间。真人秀与影像秀浑然一体,船舷造型的六自由度动感平台,升降、前行、旋转、倒退,你可以看、可以听、可以感受雪花飞舞、品闻芳香浮动。

高科技支撑起一个震撼剧场,可是用什么来表达上海?上海馆独辟蹊径:让游客在小小场馆里乘坐不同交通工具,进入不同时代的上海,与城市紧紧相融。灯光暗下,航程启动,你就是那个时代的人了。乘着小渔船,穿过芦苇荡,来到最初的小渔村;骑在马背上,一瞥跑马场旧时光景;坐着叮当车,畅游十里洋场;骑上自行车,接自己的爱人回家;转眼间,巨型油轮、直升机载你“上天入地”。

上海馆影片总导演胡雪桦说,“国际上,这种结合了如此之多高科技与艺术形式的剧场艺术尚属首例,我们还没有给它命名。只知道做之前,一切未有过;而现在,这个360度感官数字音画空间就在你的身边。”

建馆靠“联合国”团队

从创意到实现创意,上海馆拥有一支“联合国”的建设队伍。

据了解,上海馆创意从2008年开始征集,4万余件作品和建议要遴选出几十份,邀约60多家专业团队提出专业意见,并经过十几轮的反复修改,最多一轮修改稿多达30几份。

创意确定,通过上海馆筹建办公室的组织和协调,中国人、德国人、瑞士人、奥地利人、美国人齐聚上海。来自德国的团队负责搭建六自由度动感平台;来自美国的制作团队跑遍整个上海,记录下各种交通工具的震动与节奏;奥地利团队负责将各个展示内容集中起来,他们派出金牌总控程序员后,又邀请了一家德国专业测量机构帮忙。

“打造这样的展馆,是从来没人做过的事情,所以我们动力十足。”这支多国团队中,许多人这样表示。通过参与影片制作更全面、更细致地了解了上海,这也让制作团队中的老外们异常兴奋。

“联合国”的团队,造就的是拥有全球视野和世界水准的作品,马耳他副总理看完上海馆后,特意请代表转告上海馆馆长,说应该将它带到国外去,因为他在这里看到的是中国,是中国城市人民的发展历史。

“不吃力”造就“上海效率”

丈夫骑着自行车接在纺织厂工作的妻子下班,妻子甜蜜地靠在丈夫身上,闭着眼睛。

“吃力?”丈夫关切的问。

“勿吃力。”女工笑着回答。

记者和观众一起,三次观看上海馆的影片,发现每次当这句台词出来时,身边上了年纪的观众都是眼眶湿润。感动观众的,是当年的甜蜜,当年的美好,更重要的,是当年那有苦却不觉的心。

这座城市里的人,每天都在奔波、在努力,累不累?累,但是话到嘴边,说出来的是“勿吃力”。这就是上海人默默奉献,又乐观豁达的精神写照。

上海馆充满高科技的展示手段,通过一个个直指人心的细节,通过传递这座城市的精神,与观众产生共鸣。

这样的城市精神,同样体现在上海馆的建设过程中:所有龙骨架4天一次成型,全部采用可循环使用的螺丝拼装,没用一丝明火;六自由度动感平台的零部件从德国运抵上海后,海关当天查验通关;施工人员白天搭建,质检人员深夜测试,24小时不间断工作……惊人的“上海效率”背后,是所有建设团队充满激情、不辞辛苦的信念。

(转自:新华网)