台湾困境之源

当下的台湾社会弥漫着负面、消极思维的气氛,缺乏正能量与正面进取思维的社会环境,这是造成台湾经济困境、社会纷争不断的重要根源之一。

台湾社会负面思维的出现,似乎与台湾当局对大陆改革开放及推动两岸关系发展的政策反映有着密切关系。上世纪70年代末期,大陆迈入改革开放新时期,而且提出“和平统一”的对台大政方针,呼吁两岸实现“三通”,也从此揭开了两岸关系发展的新一页。面对大陆努力改变两岸僵局伸出的橄榄枝与释放的积极信息,台湾当局并没有正面、积极回应,而是更多的担心与忧虑,蒋经国提出了“不妥协、不接触、不谈判”的“三不”原则来应对,开启了台湾在处理两岸关系问题上的负面与保守思维的先河。此后,在两岸关系发展的历史进程中,台湾基本上没有背离这一思维与原则,所有的开放政策与作为均是被动、滞后的,从来没有积极、主动的推动过。直到今日,台湾当局的负面思维从未改变过,而且还从两岸议题向其他议题与领域蔓延,让台湾整个社会弥漫着一种负面思维与消极反对的氛围。

李登辉执政时期,在两岸经济关系发展冲击与强大民意压力下,在两岸问题上采取了一些开放政策措施,但随着其政治立场的改变,在执政后期抛出了臭名昭著的“戒急用忍”政策,对两岸经贸关系发展“踩刹车”,制定限制性的政策措施。陈水扁上台执政后,受制于岛内外环境提出了“四不一没有”的承诺与主张。尽管“四不一没有”具有正面价值与意义,但陈水扁并没有严格遵守他的这一承诺,特别是在两岸经贸关系发展问题上提出了“有效开放,积极管理”的政策口号,在名为“积极”开放之下,行“消极”管理之实,对两岸经贸关系发展实施更为严格的管制政策,尤其是继续不开放两岸直航,不开放大陆居民赴台旅游,不开放大陆企业赴台投资,直接导致台湾迈向衰落之路。于是,陈水扁执政时期,被称为台湾“失落的八年”。

马英九上台执政后,虽然采取了较为积极、开放的两岸政策,实现了两岸直航,实现了大陆居民赴台旅游与大陆企业赴台投资,但两岸政策的最高原则却是马英九提出的“不统、不独、不武”的“新三不”原则。这“新三不”原则缩限了马英九的两岸关系发展的积极思维,而且逐步成为制约当前与未来两岸关系实现突破的重大政治障碍,对两岸关系的负面影响更为深远。在两岸ECFA协商谈判中,马当局对大陆也提出了“二不”前提,即不开放大陆农产品进口、不开放大陆劳工在台就业。另外,对大陆企业赴台湾投资也设置了许多“不”,如参股台湾一股企业上限“不得”超过20%,“不得”有企业的主导权,“不能”有控制权,“不可”当经理;在开放大陆学生赴台就读问题上有“三限六不”政策等等,可以说台湾当局有关两岸往来与经贸合作等政策措施,均是以限制、管制与不允许等为基本出发点,即使开放措施也有许多限制条件,这是负面思维的必然结果。

作为台湾第二大党的民进党,较国民党更甚,负面思维、消极思维、否定与反对作为其核心思想与最高指导原则。“为反对而反对”是外界对民进党的基本印象与认知。尤其是在与两岸相关议题的政策主张上,民进党几乎全是负面思维,一直持否定与反对立场。民进党中执会还特别对民进党公职人士赴大陆参访活动确立了“四不”原则,即“不禁止,不鼓励、不矮化国格,不主动组团”,完全是一种被动的应对策略,不是积极的正面思维与正向推动。

其实,马英九推动的一系列改革,阻力大,困难重重,也与岛内负面思维当道密切相关。岛内各界不是更多的从改革可能带来的正面意义与积极影响思维,反而更多的思考是,改革可能带来的负面影响,对自己或部分群体的不利影响或利益受损,于是反对声音不断,干扰不断,让改革更加困难,改革方案不断修正与变调。

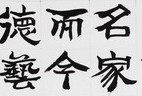

这就是今天的台湾,处处呈现负面思维,消极思维,缺乏正面思维,缺乏正能量;处处以不作为为先,以限制为先,以否定为主,以反对为主,“不”与“非”成为时代的主题词(如“二不”、“三不”、“四不”及“非核家园”等)。只要守成,不要改革;只要否定,不要进取。这种负面思维的环境与气氛,是今日台湾困境之源。

王建民

中国社会科学院台湾研究所研究员

北京联合大学台湾研究院客座教授

中国改革开放论坛理事