指尖上的创意

当我们夸赞一件手工作品时,常会说它“栩栩如生”,而手工达人高晓兰捏制的软陶多肉获得了比这还要夸张的形容,很多网友在她的作品下面留言说:“出神入化,简直不相信这是用软陶做的”、“美得让人找不到合适的形容词”、“放到花园里任谁也辨不出真假”……

从兼职到创业,从盘锦到北京,几年的时间里,高晓兰从未停止过创新的脚步,在生活上独立自足的同时逐步实现着自己的艺术梦想。

兴趣与天赋

很多人都觉得高晓兰应该是个从小学习艺术的姑娘,但实际上,她并没有接受过任何相关的培训,能走上创作道路全凭兴趣。“从小我就喜欢画画,也经常利用手边的素材做些小东西。因为家里的条件不是很好,父母没送我上过艺术类的课外班,所以我都是自己摸索和研究。”她笑着说,“若说天赋,可能也有些。我父亲是画国画的,我应该是遗传了他一部分艺术细胞。”

高晓兰所学的专业是学前教育,2011年辞职前从事过两年幼教工作。“当时并没有想过要自己创业,只是想休整一段时间再做打算。”她坦言说,“很幸运搭上了自媒体迅猛发展的快车,是网络平台成就了我现在自由手作人的身份。”

“那时候微博刚刚兴起,我经常在上面发一些自己的作品,也喜欢与手工爱好者们互动。”高晓兰回忆说,“有一段时间,我迷上了刻橡皮章,经常有人在看到我贴出的图片后向我询问价格,或是问我能不能接受定制。也正是从那个时候起,我的爱好开始为我带来些许收入,虽然微薄,但已令我十分欣喜。”无论作品的难度如何,高晓兰在制作过程中都讲求精益求精。她所雕刻的橡皮章线条细腻且配色精准,让网友们大呼惊艳。

赋予作品灵魂

在研究软陶之前,高晓兰最先接触的是超轻土,一番对比,她觉得软陶在细节处理上更胜一筹,于是开始用软陶捏制小巧的物件。2013年,朋友送给她两盆多肉植物,看着它们玲珑有致的叶片,她觉得那种半透明的质感可以用软陶实现,于是开始摸索如何用这种材料制作多肉盆栽。

所谓“软陶”其实并不是陶,而是一种人工的低温聚合粘土。从外形上看,这种粘土的小包装和橡皮泥很是类似,而在烘烤之前的玩法上也与橡皮泥有诸多相近之处。相传软陶的发明者是位德国妇女,起初只是个人使用, 后来她将配方出售给一家公司,诞生了世界上最早的软陶品牌。由于这种材料具有高度延展性和可塑性,很快在民间流行起来。直到今天,软陶依然是大批手工爱好者的最爱。

当时,多肉植物的养殖刚刚在中国兴起,还没有人尝试过用软陶去捏制,因此高晓兰的作品一出现便让网友们倍感新鲜。“制作多肉盆栽以来,我在微博上的粉丝逐渐增多。后来,我又尝试用软陶塑造一些漫画形象。印象最深的是,有一次我用超过一周的时间制作了电影《驯龙高手》里的无牙仔,照片刚一贴出就获得了大量的评论和转载,继而涨了很多粉丝。去年我又做了机器人大白(《超能陆战队》中的角色),也很受欢迎。”

在被问到如何将形象和颜色表现得如此生动时,高晓兰表示,除了“熟能生巧”的手法,作者的“心”也很重要。“这个‘心’包含很多方面,比如爱心、童心、细心和耐心,在创作过程中都是必不可少的。”她解释说,“作者的天性、阅历、看待世界的角度以及对待生活的态度,都会在作品的细节上有所体现,是赋予作品灵魂的一个重要因素。”

坚持创新

2014年,高晓兰的手作事业已经发展得小有基础。为了寻求更大的平台,她离开位于中国东北部的家乡盘锦,只身一人来到北京,为了心中的梦想继续努力。

果然,更多的发展机会开始向她招手。“有家工作室从微博上联系到我,定期邀请我去他们那里上课,手把手教学员们制作多肉盆栽或是戳羊毛毡。另外,有几家学校聘请我上社团课,教孩子们软陶和超轻土。剩下的时间,我会接些订制,然后就是专心做手工。”高晓兰说,“我从没想过利用知名度去涉足其他领域,创造本身是很有成就感的,能静下心来做些东西对我来说是件幸福的事情。”

关于是否感受到同行竞争的问题,高晓兰回答说:“精益求精的同时我会不断创新,做出更多让大家喜欢的东西。另外,我也会不断充实自己,拓宽视野,不拘泥于眼前的成绩。有兴趣,有坚持,更要有想法。”

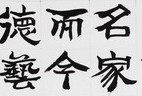

每隔一段时间,高晓兰会去其他城市授课,有时是自己组织,有时通过与其合作的工作室。“粉丝们的热情让我非常感动。去年我在上海开课的时候,有位姑娘千里迢迢地从广西赶来,而今年在广州开课的时候,她又专程过来学习。”高晓兰表示,和手工爱好者在一起的时光总是十分美好,在授课过程中,她向来倾囊相授、毫无保留。2014年8月,她精心编写的软陶教程《陶出掌心》出版上市。

高晓兰的终极梦想是成为一名手办原型师。“将一个实体原型拆成散件,从细节上进行修改,继而制模,分开生产后再组装起来。”她解释说,“说白了就是让一件手工作品有可能实现量产。目前,我离这个梦想还有很大距离,因为这个职业需要多方位的学习和掌握大量技能,为此我会不停学习、不断努力。”