Die

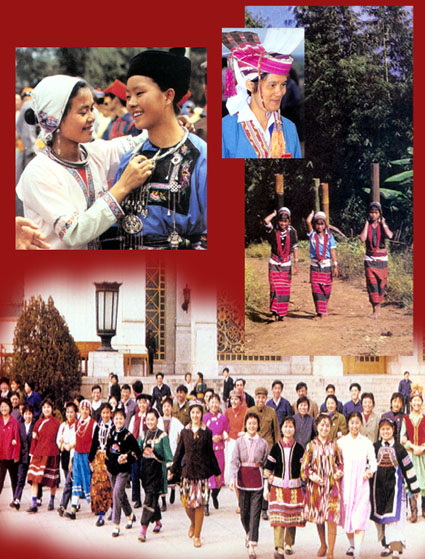

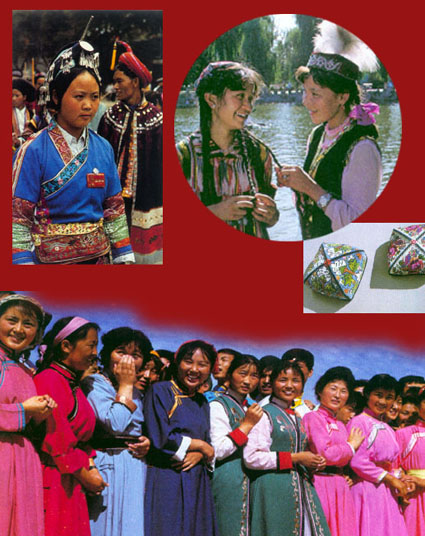

Trachten der nationalen Minderheiten

Von

Yi Xu

Unterschiede in Geschichte, Geographie,

Kultur, Sitten und Lebensumständen unter Chinas 55 nationalen

Minderheiten haben zu einer atemberaubenden Vielfalt traditioneller

Trachten geführt.

Das Spinnen von Garn aus Baumwollfasern

und das Weben von Baumwollstoff kam zuerst unter in Südchina

lebenden Völkern auf. Die Han, Chinas Mehrheitsvolk,

trugen ursprünglich nur Kleidung aus Leinen oder Seide. Auch

heute noch tragen viele Minderheitsangehörige im Süden

Kleider aus Baumwolle, die auf traditionellen Webstühlen gewoben

wurden.

Viele Nationalitäten, besonders solche

im Süden, kreieren Stoffmuster, indem sie dicke weiße

Fäden über mehrere Fäden der Gewebebasis ziehen

– im wesentlichen eine Brokattechnik. Seit über tausend Jahren

fertigen die Zhuang und andere Völker kunstvolle Muster

mit schweren Fäden in den verschiedensten Farben an.

Die schönen Stoffe werden für Schultertaschen, Gürtel,

Kopfbedeckungen u. ä. verwendet.

In der Provinz Hunan verfertigen die Tujia-Frauen

große rechteckige Brokatstücke aus roter, gelber, weißer

und schwarzer Rohseide, die als Schürzen oder Capes dienen.

Sie sind ein unerlässlicher Teil der Mitgift jedes Tujia-Mädchens.

Die Brokate der Li-Nationalität in der Provinz Guangdong

mit ihren bunten, phantasievollen Mustern sind traditionell

der hauptsächlich verwendete Stoff für die röhrenförmigen

Röcke der Frauen dieses Volks. Die Dai in Yunnan sind

für die leuchtenden Farben ihrer Brokate bekannt. Und in Guizhou,

Hunan und Guangxi fangen die Dong-Dekors mit nur wenigen Linien

genau das ein, was dargestellt werden soll.

Im Hochland von Qinghai und Tibet, wo die

Viehzucht vorherrscht, ist die Wolle der wichtigste Grundstoff

für die Kleidung. Pulus, dicke grobe Wollstücke, sind nicht

nur von kunsthandwerklichem Reiz, sondern vor allem auch warm

und sehr haltbar. Sie werden zu Kleidung, Mützen und sogar

zu Stiefeln verarbeitet. Es gibt viele Arten von Pulus. Zum

Beispiel in dünne Bänder gewebte, die mit bunten horizontalen

Streifen versehen sind; sie werden auf besonders schmalen

Webstühlen hergestellt und zu wunderschönen Schürzen

zusammengenäht.

Große Vielfalt

Wenn sie in den eisigen Wintern Nordostchinas

auf Jagd gehen, tragen die Olunchun und Angehörige anderer

Nationalitäten pelzgefütterte Gewänder. Die losen

Ärmeln, lange genug, um Hände, die Zügeln halten,

zu bedecken, sind ein Kennzeichen der Tuniken kasachischer

Reiter. Die traditionelle chinesische Kleidung der uigurischen

Männer im fernen Nordwesten Chinas ist eine lange Robe,

die bestens gegen Wind und Sandstürme schützt.

Auf dem „Dach der Welt“ tragen die Tibeter

weite, langärmelige Mäntel, die auf einer Seite

zugeknöpft sind. Sie können rasch an- und ausgezogen

werden, was sehr praktisch ist, da die Temperaturen zwischen

Tag und Nacht stark schwanken. Nachts ist die Robe eine heimelig

warme Körperbedeckung. Wenn sich die Luft tagsüber aufheizt,

kann man den Mantel bequem „halb ausziehen“, indem man einen

Arm aus dem Ärmel gleiten lässt. Der Gürtel ist

unerlässlich, denn an ihn werden allerlei nützliche Dinge

und Ziergegenstände gehängt.

Die tibetische Tracht ist in mehrere Regionalstile

unterteilbar. In den Weidegebieten sind die Kleider der Frauen

mit einem Fellsaum versehen, während in Ackerbaugebieten

langärmelige Blusen, Pulu-Westen, farbenfrohe Gürtel

und Pulu-Schürzen getragen werden. Vor der Befreiung drückten

sich bei den Tibetern Standes- und Klassenunterschiede auch

sehr deutlich in der Kleidung aus.

Unter den Nationalitäten im Süden spielen

Schmuck und Verzierungen eine wichtige Rolle. Bei den Miao,

Dong und Buyi in Guizhou, besteht die Tracht der Frauen aus

Jacke, Rock, Schürze, Beinkleidern und Kopftuch, die mit Stickereien,

Kreuzstich- oder aufgemalten Mustern verziert sind. Die schönen

farbenprächtigen Dessins zeugen vom künstlerischen Talent

der Frauen.

Tiermotive und geometrische Muster

Die enge Verbundenheit der südchinesischen

Minoritäten mit der Natur zeigt sich auch am Dekor ihrer

Tracht: Viele Motive sind der Flora und Fauna entnommen, wobei

Stilisierung und absichtliche Übertreibung virtuos angewandte

Mittel des künstlerischen Ausdrucks sind. Bei den Miao, die

in den Bergen wohnen, ist die Darstellung von Vögeln,

Wildtieren und Schmetterlingen am verbreitesten; Grün ist

die beliebteste Farbe. In den Flusstälern hingegen werden

Fisch- und Garnelenmotive sowie rötliche Farbtönungen

bevorzugt. Manche Zhuang- und Dong-Brokate kommen pro Stücke

auf bis zu 200 Figuren.

Wie bei den Han sind auch bei den Minderheitsvölkern

Südchinas traditionelle Glückssymbole, etwa Drachen, Phönix,

Peonie oder Swastika, sehr beliebt. Zhuang und Tujia, zum

Beispiel, weben sie häufig in ihre Stoffe ein.

Auch geometrische Muster sind populär.

Die Yao stellen bei ihren Kreuzsticharbeiten gerne Dreiecke,

Rhomben und ähnliche Formen dar, während bei ihren

Stickereien Fischgrätmuster, Kreuzmuster, Streifen und

Wellenlinien grundlegende Zierelemente sind. Die Dong weben

Kreuz-, Zickzack-, Rechteck- und Sternchenmuster in ihre Stoffe.

Und die Dahuren im Nordosten bevorzugen radiale Muster.

Anders als die hauptsächlich blaue

und graue Kluft der Han sind die Trachten der nationalen Minderheiten,

besonders der Frauen, leuchtend bunt und farbenfroh. Sehr

beliebt sind rot, gelb, grün und weiß. Die Tibeter etwa

säumen ihre Kleider mit vielfärbigen Streifen, wobei

rot mit grün und schwarz mit weiß effektvoll kontrastiert

wird. Im Norden sind die Gewänder eher dunkler und haben

schlichtere Dessins.

Batiken und Stickereien

Das Batiken ist in China bereits uralt und

erzielt Effekte, die von keiner Maschine nachgeahmt werden

können. Mit einem speziellen Messer aus Messing oder

Bambus wird auf ein Stück Stoff geschmolzenes Wachs aufgetragen.

Beliebte Muster sind menschliche Figuren, Tiere und Blumen.

Wenn das Wachs hart geworden ist, wird der Stoff eingefärbt.

Ursprünglich wurde dafür nur selbst hergestelltes Indigo verwendet,

heute sind auch andere Farben – Braun, Rot, Gelb und Grün

– gängig. Um das Wachs zu entfernen, wird der Stoff gekocht.

Bei mehrfarbigen Dessins muss der Prozess entsprechend oft

wiederholt werden. Die Buyi, Miao und Mulao in Südchina sind

für ihre schönen Batikkreationen zurecht berühmt.

Stickereien und Kreuzstich sind bei den

Minderheiten gleichfalls sehr beliebt. Die bestickten Kappen

der Uiguren etwa sind ein feines Beispiel kunsthandwerklicher

Fertigkeit. Auch die Mongolen verzieren ihre Mützen, Ohrwärmer

und Vorhänge mit Stickereien. Mongolische Mädchen

schenken ihrem Liebsten zur Verlobung gewöhnlich eine

prächtig bestickte Tasche. Im Süden bringen die Miao-Frauen

an Ärmeln, Kragen, Schürzen und Röcken kunstvolle

Verzierungen an. Das Hochzeitskleid eines Miao-Mädchens

ist ein Kunstwerk für sich, an dem die künftige Trägerin

zu arbeiten beginnt, sobald sie die Technik des Stickens gut

genug beherrscht.

Bei den Li, Gaoshan, Tadschiken, Hezhe,

Naxi und Hani verzieren wunderschöne Stickereien und

Kreuzsticharbeiten die Halstücher, Blusen, Ärmelaufschläge,

Gürteln, Schürzen, Röcke und Hosenstulpen der Frauen.

Jade, Gold und Silber

Der Schmuck der nationalen Minderheiten

ist für seine Schönheit berühmt. Sehr attraktiv sind

etwa die Haarspangen, Zierkämme und Halsketten der Miao-Frauen.

Die Tibeter verarbeiten Gold, Silber, Jade und Perlen zu prächtigem

Schmuck. Silberschalen, bis zu einem Kilogramm schwer, werden

gelegentlich am Gürtel getragen. Früher wurde das Vermögen

oft in Schmuck angelegt, der ständig mitgeführt wurde.

Die Yao lieben besonders Zierrat aus Silber, denn dieses Metall

symbolisiert für sie Lichtheit und Edelmut.

Die Taiya im Norden von Taiwan verfertigen

aus Perlenschnüren sogar ganze Gewänder, für die pro

Stück bis zu 60 000 Perlen benötig werden. Sie sind nicht

nur von großem künstlerischen Wert, sondern dienen bei

diesem Volk auch als Zahlungsmittel.

Unter

der Regierungspolitik der nationalen Einheit und Gleichheit

haben die nationalen Minoritäten in der Wirtschaft und

anderen Aspekten des Lebens große Fortschritte gemacht.

Ihre traditionellen Trachten sind ein bedeutender Teil von

Chinas künstlerischem Erbe. Ihre Produktion ist heute viel

leichter und durch die Einführug von Kunstfasern noch viefältiger

geworden.

Aus

„China im Aufbau“, Nr. 9, 1983