Zwischen

Illusion und Desillusion

Praktische

Erfahrungen aus zwanzig Jahren Chinesisch-Unterricht

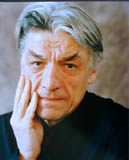

Von

Wolfgang Kubin

Wünschen lässt sich viel. In

jungen Jahren neigt man dazu, sich für unvergleichlich zu halten,

weil man meint, die Welt als Spielwiese kommender Entfaltungsmöglichkeiten

betrachten zu können. Das Alter hat da wenig Chancen, es

wird nach dem abgetan, was ihm an Möglichkeiten nicht mehr

offensteht. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, wann die Jugend

zum Alter wird und sich die Frage gefallen lassen muss, was

denn aus den großen Projekten von einst geworden sei.

Auch ich hatte in meiner Jugend viele Träume

und lebte in einer Zeit, die von einem Traum zum anderen jagte.

Niemand stellte sich die Frage, was wünschenswert und was machbar

sein sollte. Wir wollen alles, war der Slogan, und zwar sofort.

Dies betraf auch den Chinesisch-Unterricht. Und damit bin ich

beim Thema. Aus der revolutionären Vergangenheit der sinologischen

Seminare haben wir heute nicht mehr viel geerbt. Und das ist

gut so. Nur ein Problem scheint verblieben zu sein. Dieses kleidet

sich in die alte Frage, ob es denn nicht doch möglich sein

sollte, die chinesische Sprache schnell und effektiv zu erlernen.

Am besten wie ein Chinese.

Ich möchte hier gleich meine Antwort

geben: Das ist nicht möglich. Und ich füge hinzu, das ist

auch gut so. Wenn wir nämlich Chinesisch wie die Chinesen

erlernen könnten, würden die Chinesen überflüssig. Umgekehrt

würden wir unnötig, wenn es ihnen, den Chinesen nämlich,

gelänge, Deutsch wie die Angehörigen deutschsprachiger

Länder zu beherrschen. Wir leben von den Differenzen. Und

so freue ich mich, wenn mir in Briefen bekannter chinesischer

Germanisten Verstöße gegen die deutsche Sprache auffallen.

Bitte, nicht aus Schadenfreude, sondern aus dem einfachen Grund,

dass mir die Fehler eines anderen die Freiheit geben, selber

Fehler machen zu dürfen. Perfektion macht krank. Ich möchte

das Recht auf Fehler haben. Daher möchte ich Chinesisch

nie perfekt beherrschen. Doch bis zu diesem Einverständnis

liegt ein langer Weg. Über diesen langen Weg möchte

ich Ihnen berichten.

Auf diesem Weg begegnen Sie mir und schließlich

auch meinen Studenten. Ich bitte, mit mir beginnen zu dürfen,

es ist leichter über sich als über andere kritisch zu reden.

Dabei verfolge ich zwei Ziele: Ich möchte Sie zu eben diesem

langen Weg ermuntern und Ihnen dadurch nahelegen, das Missverhältnis

von Machbarem und Wünschbarem akzeptieren zu wollen. Es ist

dies übrigens ein Missverhältnis, für dessen psychologische

Bewältigung die Dozenten oder Hochschullehrer der Sinologie

selten eine Hilfe sind. Sie leiden nämlich auch an diesem

Missverhältnis, wagen jedoch nicht, dieses zuzugeben, aus

Angst, sich vor ihren Schülern bloßzustellen. Stattdessen

tun sie so, als seien sie in allen Sprachformen des Chinesischen

daheim, ob alt oder modern. Erling von Mende, Professor für

Sinologie an der FU Berlin, hat mich einmal als Scharlatan bezeichnet.

Er hatte damit sicherlich recht, doch denke ich, nicht nur ich

bin ein Scharlatan, alle Sinologen sind Scharlatane, weil sie

in eine Rolle gezwungen werden, der sie nicht gerecht werden

können, der Rolle des Sprachartisten und Wissensgiganten.

Ich habe spät erst mit dem Chinesischen

begonnen und lange gebraucht, eine gewisse Sicherheit zu finden,

die Sicherheit, die mir heute erlaubt, meine Mängel öffentlich

einzugestehen. Das Chinesische ist nämlich so uferlos wie

China selbst, wir werden in unseren Fähigkeiten und Erkenntnissen

nie an ein Ende gelangen. Und lassen Sie mich hinzufügen, es

ist gut so, denn ich will weder alles können noch alles

wissen. Ich bin dankbar für alles, was größer ist

als ich selbst. In etwa 25 Jahren Beschäftigung mit dem

Chinesischen habe ich zunächst gelernt, dass das Studium

der chinesischen Sprache ebenso wie die Beschäftigung mit

der Sinologie ein lebenslanger Prozess ist. Ein Prozess wohlgemerkt,

das heißt, man wird zwar stets seine Fähigkeiten

verbessern, aber nie an ein Ende kommen. Dies ist die Dimension

der Zeit, welche Schüler und Lehrer viel zu wenig beachten.

In welchem Prozessabschnitt befinde ich mich

heute? Durch die Arbeitssituation bedingt habe ich bis jüngst

das moderne Chinesisch in den Vordergrund und das klassische

Chinesisch in den Hintergrund treten lassen müssen. Dabei habe

ich die eine Fähigkeit zu Ungunsten der anderen entwickeln

müssen. Daher bin ich, was das Klassische angeht, nur in meiner

Domäne, der Dichtkunst nämlich, zu Hause. Aber auch

hier freue ich mich über jede Übersetzung, selbst wenn

diese nur in die chinesische Hochsprache erfolgt ist. Am glücklichsten

machen mich japanische Übertragungen, weil sie, für das

Auge leicht erfaßbar, die Grammatik aufschlüsseln. Für

das moderne Chinesisch bedarf ich einer solchen Hilfe nicht,

aber das ist nicht ganz selbstverständlich, denn nach einem

Jahr Peking hatte ich mich 1975 in Japan noch fleißig

mit Übersetzungen moderner chinesischer Literatur ins Japanische

eingedeckt. Denn die moderne chinesische Hochsprache habe ich

eigentlich erst sehr lange nach meinem Studium in Bochum und

Peking und nach meiner Weiterbildung in Berlin erlernt, nämlich

erst in Bonn, als ich dort Professor für Chinesisch wurde. Hier

kamen zwei glückliche Umstände zusammen, übereifrige, wissbegierige,

begeisterungsfähige Studenten und engagierte Chinesen,

sei es in der Gestalt von Lektoren oder in der Gestalt meiner

Frau.

Es gibt Tage in Bonn, da spreche ich nicht

ein Wort Deutsch, und dennoch belächeln meine beiden Söhne

mein Chinesisch. Sie kritisieren meine Töne, mein geringes

aktives Vokabular und den oft fehlenden präzisen Ausdruck.

Aber was habe ich denn dann in diesem Treibhaus des Chinesischen

überhaupt gelernt? Mit den Augen kann ich fast alles lesen,

mit den Ohren fast alles verstehen. Meine Schwäche jedoch

liegt im sprachlichen und schriftlichen Ausdruck. Ich denke

zu deutsch und bin nur bei überwachem Zustand in der Lage, mich

vom Fluss der Sprache leiten zu lassen. Und nur wenn ich innerlich

ausgeglichen, ja selbstbewusst bin, traue ich mir eine Dolmetschertätigkeit

zu, aber auch da, unvorbereitet nur im Bereich der Kultur. Alles

andere bedürfte einer gezielten Vorbereitung.

Ich betone den psychischen Faktor hier so

sehr, weil Verstehen und Sprechen oft auch etwas mit der Seele

des einzelnen zu tun hat. Man darf nämlich im Akt der Übertragung

nicht an dem zu zweifeln beginnen, was man eindeutig verstanden

hat. Und das Schreiben? Es ist eine Qual. Ich habe nämlich

eine Rechtschreibschwäche. Es hat sich als unheilvoll erwiesen,

das klassische und moderne Chinesisch gleichzeitig mit dem modernen

Japanisch zu erlernen. Mir gehen heute immer noch die unterschiedlichen

Kürzel durcheinander, so dass ich mich beim Schreiben wieder

und wieder durch die Benutzung des Xinhua Zidian der

richtigen Zeichen versichern muss. Es ist da wenig Trost, dass

mir chinesische Dichter nicht selten ihre selbstgesetzten Manuskripte

mit Verschreibungen in die Hand drücken. Mit anderen übe ich

gern Nachsicht, mit mir nie.

Wieviel ich in den nächsten 15 Jahren

bis zu meiner Pensionierung noch lernen werde, weiß ich

nicht. Ich kann nur von meinem Ehrgeiz sprechen, nämlich

einmal, was die moderne Hochsprache angeht, mein Niveau in Schrift

und Wort anzuheben, und zum anderen, was das Klassische betrifft,

meine Lesefähigkeit von japanischen und chinesischen Hilfestellungen

befreien helfen. Letzten Endes werde ich selbst am Tag meiner

Emeritierung das Chinesische nicht so erlernt haben, wie ich

es mir gern wünschen würde. Diese Erkenntnis hat mehrfache Auswirkungen:

auf mich selbst und auf meine Studenten. Und damit komme ich

zu den Wegen des Chinesischerwerbs. Ich war nie ein guter Student

und suchte sehr bald meine Zuflucht im Auswendiglernen von Texten.

So hatte ich Latein, Griechisch, Englisch und Französisch

gelernt. Ich sehe das Auswendiglernen heute nach wie vor als

die einzige Möglichkeit an, der Unlogik chinesischer Grammatik

Herr zu werden und sich einen chinesischen Sprachfluss anzueignen.

Wie Sie wissen, ist dies eine konfuzianische

Methode. Sie wurde uns auch in Bochum von Alfred Hoffmann nahegelegt,

und sie funktionierte. Dies ist ein Grund, warum ich von Studenten

heute eigentlich nur eines erwarte, Fleiß und Hingabe.

Sind diese gegeben, kommt alles andere von selbst, besonders

wenn man wie ich Spätentwickler ist.

Bis zu meiner Begegnung mit Alfred Hoffmann

habe ich wie viele andere auch mit dem Chinesischen im Hader

gelegen. Ich war von Münster gleichsam geflohen, da ich mit

dem dort Erworbenen nicht umgehen konnten. Wir waren jedoch

ebenso in Bochum mit denselben unlösbaren Problemen konfrontiert

wie die heutigen Studierenden des Chinesischen auch. Keine Methode

schien uns recht, kein Lehrbuch das richtige zu sein. Die Dozenten

konnten machen, was sie wollten, wir hielten unsere Kritik stets

für gerechtfertigt, weil wir schließlich frustriert waren

und trotzdem etwas lernen wollten. Die damalige Kritik an allem

führte zu den absonderlichsten Experimenten, die einen schworen

auf die Lehrwerke aus der VR China, die anderen auf die entsprechenden

Werke aus den USA, die einen zogen ins Sprachlabor, die anderen

ließen sich die Fibeln für Erstklässler aus Taiwan

kommen. Ich will nicht sagen, niemand habe etwas gelernt, aber

da alles damals eine Frage von Revolution und Reaktion war,

lag die Erfolgsquote sicherlich sehr viel niedriger als heute.

Berlin 1977 stellte dann ein noch größeres

Experimentierfeld dar, auch aus Gründen, die mit dem Studiengegenstand

nichts mehr zu tun hatten. Um der Arbeitsklasse willen wurde

der Sprachunterricht nämlich auf morgens 8 Uhr anberaumt,

so dass ich als notorischer Frühaufsteher sehr bald der einzige

pünktliche Arbeiter war. Viel Chinesisch habe ich damals nicht

vermitteln und auch nicht lernen können. Trotzdem war Berlin

keine verlorene Zeit, da die Fortsetzung der Irrtümer mir für

Bonn einen pragmatischen Weg zwingend erscheinen ließ.

Bis in die Nachwehen des 4. Juni 1989 hinein ging dieser neue

Weg auf.

Ich hatte jedoch in Bonn mehrfaches Glück.

Die Zeit der Richtungskämpfe war vorbei. Es war eine Selbstverständlichkeit,

dass die pädagogisch gut aufbereiteten Lehrbücher des einstigen

Pekinger Spracheninstitutes, der heutigen Hochschule für die

Sprache und Kultur Chinas, benutzt wurden, Lehrwerke, die ich

mir in stets neuester Ausgabe schicken ließ. Das betraf

insbesondere die Handbücher zur Zeitungslektüre. Mein zweites

Glück in Bonn war, auf gute Studenten zu treffen, so gute, dass

ich selbst mit meinen Chinesischkenntnissen oft gefordert war.

Die allgemeine Begeisterung und der ungezügelte Lerneifer trieben

die Studenten nicht nur dicht vors Katheder, sondern auch in

ein gesundes Konkurrenzverhalten zu- und miteinander. Es gab

immer welche, die über Gebühr vorbereitet waren und sich von

der Fülle des Stoffes nicht erschöpfen ließen. So

wurden neue Kurse und Kursformen nicht als Zwang, sondern als

Glück empfunden, im Grund- wie im Hauptstudium. Ich selbst sah

mich oft genötigt, das Doppelte meines Lehrdeputats zu

unterrichten, um die Studierenden zufrieden zu stellen. Die

neuen Kurse betrafen hauptsächlich das Hauptstudium. Im

Grundstudium ließ sich auf Grund der Angebotsdichte in

Sachen Sprache lediglich ein praktischer Kurs zur Zeitungslektüre

einrichten, in welchem man die bereits erarbeiteten Lektionen

umgekehrt abfragte, das heißt, ich fragte wie in der Vorbereitung

auf einen Dolmetscherkurs die für die politische und Wirtschaftssprache

wichtigen Satzmuster auf Deutsch ab.

Die Veränderungen im Hauptstudium sahen

einen Videokurs, Konversationskurse zu Themen aus den Bereichen

Politik, Wirtschaft und Kultur sowie eine Vorlesung auf chinesisch

vor. Für die Examenskandidaten wurden eigens schriftliche wie

mündliche Kurse zur Vorbereitung auf Examen eingerichtet. Man

konnte also unter examensähnlichen Bedingungen dreistündige

Übersetzungsklausuren Chinesisch-Deutsch, Deutsch-Chinesisch

in den jeweiligen Fachsprachen bzw. Aufsätze nach Wahl

schreiben. Da die mündliche Fachprüfung im Examen nur auf Chinesisch

erfolgte und mit einer Stegreifübersetzung begann, wurden eigens

Kurse für den fachsprachlichen Selbstausdruck und für die unvorbereitete

Übersetzung eingerichtet.

Die Leistungen im Examen waren im Großen

und Ganzen vorzeigbar, doch was man nicht vergessen darf: sie

waren durch einen monatelangen Drill vorbereitet, sie waren

das Ergebnis aus studentischem Fleiß und lehrerseitigem

Ehrgeiz. Für einen Übersetzer bzw. Dolmetscher ist Drill

unabdingbar, auch für die Herausbildung eines Selbstbewußtseins.

Viele Studierende der Sinologie bzw. des Faches Chinesisch leiden

an Unterschätzung oder gar an Minderwertigkeitsgefühlen.

Ein guter Lehrer erkennt dies und versucht es im Unterricht

auch durch Drill abzubauen. Er wird dann in der Lage sein, seine

Schüler in einen Beruf zu entlassen.

Doch es ist nun an der Zeit, besser in der

Vergangenheit zu reden. Seit wenigen Jahren höre ich nämlich

von Abgängern meist Klagen, sie fänden keine Arbeit,

sie seien durch die Universität nicht auf das Berufsleben

vorbereitet worden usw. Die Klagen sind nicht ganz unberechtigt,

doch meist versuche ich mich, ihrer zu erwehren. Warum? Nach

1989 und nicht nur nach dem 4. Juni 1989 ist eine ganz andere

Studentengeneration auf den Plan getreten. Alle Hochschullehrer,

ganz gleich in welchem Fach, bedauern das wachsende Desinteresse

der Studierenden in Hörsaal und Sprechstunde. Der Grund

ist ganz einfach.

Alles ist im Wandel begriffen, und niemand

kann mehr mit Sicherheit sagen, er wird einmals als Lehrer,

als Arzt, als Jurist oder als Sinologe arbeiten. Die Universität

kann nicht auf einen Beruf vorbereiten, sondern nur Optionen

anbieten. Die eigentliche Bildung beginnt erst nach dem Examen.

Dies setzt aber voraus, dass jemand weiß, was er will.

Viele wissen aber selbst nach dem Examen nicht einmal, was sie

eigentlich mit ihrem Leben anfangen wollen. Es ist nicht meine

Aufgabe, dies hier zu vertiefen. Ich möchte auf mein Thema

zurückkommen. Die Ausbildungssituation in der Sinologie bzw.

im Fach Chinesisch war nie so gut wie heute: kleine Klassen,

relativ viele Lehrer, leere Seminarbibliotheken. Und dennoch

sind die Leistungen viel schlechter als früher, inzwischen schleppt

man Studenten mit, die in der Vergangenheit angesichts der strebsamen

Kommilitionen das Weite gesucht hätten. Mancher Kurs wird

vorzeitig beendet, weil niemand mehr hinreichend vorbereitet

ist, manch ein Kurs wird gar abgesagt, weil niemand mehr das

notwendige Niveau hat.

Heute kann man nur noch sagen, wer kein Chinesisch

lernt, ob modern oder klassisch, ist selber schuld. Es sind

nicht die unperfekten Lehrbücher, es sind nicht die überarbeiteten

Dozenten, es sind nicht die Massen-Universitäten, die das

Erreichen selbstgesteckter Ziele nicht möglich machen,

es sind die Studenten selbst, die, weil sie keine Träume

und keine Forderungen mehr haben, in der Uferlosigkeit des Chinesischen

versinken.

Wer weiß, was er will, steht morgens

um 6 Uhr auf und lernt jeden Morgen eine Stunde lang sein Lehrbuch

oder seinen Lieblingsklassiker auswendig. Er hört dann

irgendwann auf, deutsch zu denken und deutsche Satzmuster im

Chinesischen zu bilden. Ihm gehen dann die chinesischen Sätze

so mühelos über die Lippen wie meinen beiden Jüngsten, wenn

sie in dieser Jahreszeit sagen: „Bu dai shoutao leng.“ Auf deutsch

würden wir sagen: Wenn man keine Handschuhe trägt, ist

einem kalt. Wie umständlich. Ohne Handschuhe ist einem

kalt. Immer noch umständlich. Und wer wäre nicht geneigt,

ins Chinesische übertragend so zu sprechen: „Ruguo ni bu dai

shoutao, ni hui juede feichang leng.“ Nur: wer spricht so, das

ist Buchchinesisch, gesprochen von jemandem, der deutsch denkt.

Die Kunst des Chinesischen liegt in der Aufgabe des Deutschen,

und diese Kunst erwirbt man nur durch jahrelanges Auswendiglernen.

Jahrelanges Auswediglernen bedeutet aber auch

jahrelange Geduld mit sich und anderen. Es ist dies eine gute

Schule auch für den Beruf. Man muss nicht nur auf die Beherrschung

des Chinesischen warten können, sondern auch auf den Beruf.

Viele Studierende macht diese meine Aussage aggressiv, und ich

bin dafür schon viel beschimpft worden. Es weiß nur niemand,

dass es zu meiner Zeit oftmals noch nicht mal die Chance zu

einer Bewerbung gab, und: dass ich nie Professor werden wollte.

Ende der 70er Jahre habe ich mich zwei- oder dreimal bewerben

können. Einmal hatte ich Glück. In den 80er Jahren konnte

ich mich etwa sechsmal bewerben. Hier hatte ich wieder einmal

Glück. Hätte ich die beiden Male dies Glück nicht gehabt,

wäre ich heute Reiseleiter für Asien oder Lehrer für Deutsch

und Religion. Mein österreichisches Lebensprinzip „Wurschteln“

hat mich für etwas anderes ausersehen. Aber die anderen beiden

Berufe hätten mir sicherlich ebensoviel Spaß gemacht.

Wenn ich heute manchmal auf Grund von Anfragen

in die Situation komme, meinen Examenstudenten Arbeit zu vermitteln,

treffe ich oft auf ein Zögern: Dem einen ist es zu wenig

Geld, der anderen nicht bequem genug. Mann und Frau geben sich

nicht selten wählerisch, was ich in meiner Jugend gern

hätte sein wollen oder mögen.

Inzwischen scheinen mir auch aus anderem Anlaß

die Klagen der arbeitslosen Sinologen etwas Irreales angenommen

zu haben. Jeden Winter beginnen in Deutschland 20 000 Menschen

Germanistik zu studieren. In Bonn sind 4000, in München oder

Berlin gar 5–8000 Studenten für dieses Fach eingeschrieben,

in ganz Deutschland gar 100 000. Aber einen Arbeitskräftebedarf

auf dem Arbeitsmarkt, wie es so schön heißt, gibt

es für sie nicht. Doch warum studieren dann so viele Menschen

Germanistik? Weil Germanistik ein großartiges Fach ist?

Ich weiß es nicht.

Worauf will ich hinaus? Manchmal tut man Dinge,

die sich nicht erklären lassen. Wichtig ist nur, dass man

sie gut tut, denn gute Leute gibt es nur sehr selten. Die Zukunft

lässt sich nicht schematisch festlegen, daher ist „Wurschteln“

kein schlechtes Prinzip. Wege mögen sich dabei von selbst

ergeben. Das mag fromm klingen, aber es ist die Erfahrung meines

Lebens. Und das möchte ich nicht deswegen Lügen strafen,

weil ich fürchten muss, von Ihnen der Weltfremdheit geziehen

zu werden.

Ich möchte mit einem Bild schließen,

über das ich Sie nachzudenken bitte: Als ich im September zu

einer Konferenz nach Peking flog, traf ich auf dem Flughafen

Frankfurt einen ehemaligen Schüler. Er bestieg die erste Klasse,

ich die Touristenklasse. Selbst Business-Klasse steht bei Einladungen

für mich und meinesgleichen nicht einmal zur Debatte. Später

erfuhr ich, dass dieser promovierte Sinologiestudent von einst

immer nur erster Klasse fliege, er sei schließlich der

Generalvertreter einer großen deutschen Autofirma für

ganz China. In seiner Pekinger Garage ständen ein Jaguar

und drei schwere Motorräder. Doch er verstünde seinen Reichtum

nicht zu genießen, ihm sei das Leben fad.

Mit diesem Bild möchte ich

Ihnen manches sagen. Erfolge mit Chinesisch sind möglich,

aber sie bedürfen vieler Dinge: der Zeit, des Fleißes,

der Geduld, und: man muss den großen Erfolgen auch gewachsen

sein. Kleine und kleinere Erfolge, um die es Ihnen und mir sicherlich

eher geht, haben daher vielleicht auch ihren Wert. Ihre Mitkonkurrenten

gehen nicht in die 100 000, eigentlich haben Sie derzeit nur

einen einzigen Mitbewerber: sich selbst.

Wolfgang

Kubin, geb. 1945. 1973 Promotion an der Ruhr-Universität

Bochum, 1981 Habilitation an der FU Berlin. Seit 1985 Professer

für Chinesisch an der Universität Bonn und seit 1989 für

Sinologie.

(Orientierungen

1/1999)