Jun-Porzellan

–

Einmalig und zauberhaft

Ist die

Rede vom Jun-Porzellan, erinnert man sich gern an die Sage

von einer Porzellanbrennerin aus der Song-Zeit (960–1279).

Ein buntfarbiges und kristallhelles Weingefäß wurde von ihr

hergestellt und als ein Tributgeschenk an den Kaiser gesandt.

Es war so faszinierend, dass der Kaiser sich an dieser Rarität

berauschte und von ihr verlangte, ein gleiches wie dieses

zu brennen. Die Frau versuchte eins ums andere Mal, das gewünschte

Weingefäß zu brennen, was ihr jedoch bis zum Ablaufen der

ihr gesetzten Frist nicht glückte. Deshalb blieb ihr nichts

anderes übrig, als Selbstmord zu begehen, und so sprang sie

in ihren Brennofen. Als man die sich gleichzeitig in diesem

Ofen befindenen Porzellanprodukte ausräumte, blendete daraus

völlig unerwartet ein wunderschönes Weingefäß hervor, das

noch viel schöner war als das erste. Später erklärte man dieses

Wunder damit, dass die Porzellanbrennerin Kupferschmuck an

ihrem Körper getragen und dieser eine entscheidende Rolle

beim Brennvorgang gespielt habe. Auf Grund dieser Beobachtung

entwickelte man ein Brennverfahren, bei dem der Glasur eine

bestimmte Menge an Kupferoxyd zugegeben wurde und beim Brennen

eine entsprechende Temperaturveränderung erfolgte.

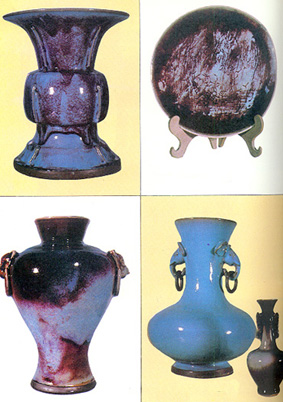

Vielfarbig

Die Kleinstadt

Shenhou im Kreis Yu, Provinz Henan in Mittelchina, ist die

Hochburg des Jun-Porzellans. Schon in der Song-Zeit wurde

hier Jun-Porzellan gebrannt. Es besticht durch Schlichtheit

und Lebendigkeit, Natürlichkeit und Vornehmheit. Die meisten

Jun-Porzellanwaren wirken Trauben-, Auberginen-, Flieder-

und Rosa-Purpur; beim Grün Smaragd-, Papageien-, Rosa- und

Pflaumen-Grün; außerdem gibt es Blau und Fischbauch-Weiß.

Insgesamt weist das Jun-Porzellan 5000 verschiedene Farbschattierungen

auf.

Einmalig

Auf der

ganzen Welt ist kein Paar Jun-Porzellan zu finden, dessen

Farben gleich sind. Auch wenn das Prozellan mit der gleichen

Glasur überzogen und gleichzeitig im selben Ofen gebrannt

wird, kommen die Farben auf jedem Teil ganz unterschiedlich

heraus. Deshalb sagt man seit jeher: „Beim Einsetzen in den

Brennofen ist ungebranntes Porzellan gleichfarbig, beim Herausnehmen

aber ist es buntfarbig“. Selbst ein erfahrener Porzellanbrenner

ist nicht in der Lage, die Farben seiner Produkte vorherzusehen.

Zauberhaft

Manche

Jun-Porzellanartikel sind kristallklar und -hell, manche sehen

aus wie weißer Nephrit, andere sind kontrastreich und ihre

Farben verändern sich mit unterschiedlicher Lichteinwirkung.

Selten und kostbar sind diejenigen, deren Glasur mit Linien

und Flecken verziert ist, sichtbar, aber spiegelglatt. Die

Linien erscheinen hauptsächlich in der Form von Rinderhaaren,

Eisrissen und Krebstatzen sowie ähnlichen feinen Linien. Die

Flecken sind im Wesentlichen moos- und perlenartig. Porzellan

mit farbig gefleckter Glasur zählt zum besten. Linien und

Flecken entstehen durch Verlaufen der Glasur beim Brennvorgang.

Wunderschön wirken die in der Glasur natürlich entstandenen

Landschaften: Berge und Flüsse, Pavillons und Terrassen, Häuser

und Wasserfälle sowie steile Felsen. Sie formen sich zu pastoralen

Szenen, wie es virtuosen Malern nur schwerlich gelingt. Jun-Porzellanwaren

machen auf den Betrachter immer einen tiefen Eindruck und

entführen ihn in eine sagenhafte Welt. Eben das ist die Ursache,

warum chinesische und ausländische Sammler nicht mehr von

Jun-Porzellan lassen wollen, wenn sie erst einmal die Sammelleidenschaft

gepackt hat.

Selten

und gut

Zwei

chinesische Redewendungen veranschaulichen den hohen Wert

des Jun-Porzellans: „Man besitzt lieber ein Stück Jun-Porzellan

als Reichtum“, und „Gold ist schätzbar, Jun-Porzellan unschätzbar“.

Denn neben seinem hohen Kunstwert kommt ein Jun-Porzellanartikel

kaum noch einmal auf der Welt vor. Zudem kann Jun-Porzellan

nur sehr schwer auf Bestellung hergestellt werden.

Während

der Song-Zeit erlebte Jun-Porzellan eine starke Entwicklung,

obwohl es bereits in der Tang-Zeit (618–907) entstanden war,

wobei es auch in der Song-Zeit nur am kaiserlichen Hof benutzt

werden durfte, und privater Besitz damals für gesetzwidrig

gehalten wurde. Während der Herrschaft des Song-Kaisers Hui

Zong (Anfang des 12. Jahrhunderts) stand das Jun-Porzellan

in seiner höchsten Blüte. Danach wurde die Herstellung des

Jun-Porzellans für immer eingestellt. Seitdem geriet das Herstellungsverfahren

in Vergessenheit. Deshalb war song-zeitliches Jun-Porzellan

zu einer unschätzbaren Rarität geworden.

Alte

Kunst, neues Leben

Ab 1955

organisierte die Volksregierung erfahrene Porzellanbrenner

und entsprechende Forschungsinstitutionen, um verlorene Glasurrezepte

und Brenntechnologien neu zu entdecken bzw. zu entwickeln.

Nach siebenjährigen Bemühungen gelang es ihnen schließlich,

ein Verfahren für die Herstellung von Jun-Porzellan zu entwickeln,

nachdem über hundert verschiedene Experimente angestellt worden

waren.

Der wichtigste

Punkt bei der Herstellung von Jun-Porzellan ist der Brennvorgang.

Dabei kommt es auf die Bedingungen im Brennofen, wie z. B.

Rohmaterialien, Brennstoff, Glasur, Temperatur und die Lage

des Brennofens, an. Äußere Bedingungen, wie etwa Jahreszeit,

Umgebungstemperatur, Regen und Wind, beeinflussen ebenfalls

direkt die Qualität des Jun-Porzellans. All diese Faktoren

wirken während des ganzen Brennprozesses zu jeder Sekunde.

Die Erfolgsrate eines Brandes liegt normalerweise bei nur

30%. Nicht selten kommt es vor, dass ein ganzer Brand nicht

zu gebrauchen ist. Deshalb pflegt man auch zu sagen: „Auf

einen gelungenen Brand kommen neun misslungene Brände.“ Das

Wort „gelungen“ bedeutet hier, dass die Farbe „Rot“ beim brennen

zum Vorschein kommt. Das Rezept der Rot-Glasur und dessen

Prozesskontrolle entscheiden die Qualität des Jun-Porzellans.

Es ist noch schwer realisierbar, eine prächtig glasierte Rarität

zu brennen.

Ein Beispiel

dafür ist das Erlebnis von Lu Zhengxing, einem Veteran in

der Jun-Porzellan-Herstellung. In seinem 50-jährigen Arbeitsleben

ist es ihm nur einmal gelungen, eine Vase mit Goldflecken

anzufertigen. Auf ihrem flammengrünen Hintergrund erschienen

neun blattförmige, gleichmäßige Goldflecken. Er erzählte:

„Meine Familie beschäftigt sich seit einigen Generationen

mit der Porzellanbrennerei. Nur mein Großvater hatte von einer

ähnlichen Vase wie meiner gehört, aber niemals gesehen.“

In der

Ausstellungshalle der Kunstgewerblichen Fabrik von Shenhou

sind drei seltene Kunstwerke zu sehen: der Schmuckteller „Wegen

der Kälte kehrt die Krähe ins Nest zurück“, die Flasche „Grüne

Berge im Wolkenmeer“ und die Vase in Form eines Gänsehalses

„Regenwürmer hinterlassen schlängelnde Spuren auf der Erde“.

In dreißig Jahren seit ihrer Gründung hat die Fabrik nur diese

drei seltenen Kunstwerke hergestellt. Direktor Ma meinte:

„ Wenn man auch tausend Porzellan-Serien brennt, so gelingt

einem eine Rarität nur selten.“

Zur Zeit

arbeiten 10 000 Bewohner der Kleinstadt Shenhou – ein Viertel

aller Einwohner – in der Produktion und der wissenschaftlichen

Forschung dieser Porzellanbranche, und sie haben durch ihre

Bemühungen die Anzahl der gelungenen Produkte beträchtlich

erhöht. Die Annahme, dass Artikel aus Jun-Porzellan nicht

höher als 33,3 cm sein könnten, ist wiederlegt worden.150

cm und 200 cm große Schmuckvasen und ein großer Blumentopf

mit einem Durchmesser von 100 cm sind hergestellt worden.

Alte Gussverfahren sind verbessert worden, so dass die Qualität

und Produktion der Prozellanmasse beachtlich stieg. Überdies

macht die Formung große Fortschritte. Man ist jetzt dazu in

der Lage, einen am Henkel hängenden nahtlosen Ring erfolgreich

zu brennen, was in der Vergangenheit unvorstellbar war. Dadurch

kann Jun-Porzellan noch schöner gestaltet und sein Wert noch

gestiegert werden. Die verschiedenen Arten von Jun-Porzellan

sind von knapp dreißig in der Song-Zeit auf tausend angewachsen.

Manch seltene Glasur ist entwickelt worden, und in- und ausländische

Sachverständige sind sich einig darüber, dass die neuentwickelten

Jun-Porzellanartikel die song-zeitliche Tradition allseitig

fortgesetzt und weiterentwickelt haben.

Produkte

aus Jun-Porzellan werden heute in über fünfzig Ländern verkauft.

In China nennt man es „Schatzporzellan“, und es dient heute

als Ehrengeschenk der Regierung.

Aus „China im Aufbau“, Nr.

12. 1984