马年拜访绒布唐

文/图 吴惟

听一位朋友说,北京老艺人唐启良做得一手漂亮的绒布玩具,马做得更是地道。今年适逢马年,于是我便按照他提供的线索,直奔国子监街,登门拜访了唐老先生。

这是个邻街的大杂院,唐老先生就住在靠街的小平房里。进门后说明来意,老伴俩马上热情地同我聊起来。

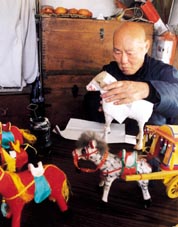

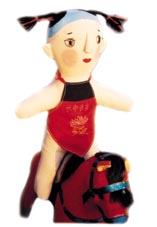

话题以马当先谈起。唐启良指着柜子里摆的绒布马给我看,有金马、红马、黑马,还有小人骑的、拉轿车的马等等。他还把装在一个大箱子里的大大小小的马都取出来摆在桌子上说:“瞧,这叫万马奔腾。”这么多五彩缤纷的马,着实令我大饱眼福。

我不禁问唐启良:“这都是为马年做的吧?”

唐启良说:“这些马大部分都是过去做的,没几个新做的。一是材料不好买;二是年纪大了,眼、手都不好使了。过去做活儿,都是到制衣厂买些做绒布衣的下脚料,既便宜又好使;现在工厂不做那种绒衣了,绒布下脚料也没处买了。所以,用过去剩下的料做了几件,马年了嘛,送给朋友玩玩儿。”

我刨根问底:“您这手艺跟谁学的?”

唐启良于是开启了回忆:他出生在一个满族家庭,做了四代绒布玩具。旗人在前清时期有俸禄,到了民国,粮、钱都不发了,为了糊口,从祖辈开始做小玩意儿卖。这个营生虽发不了大财,但足以维持生活了。

唐启良于是开启了回忆:他出生在一个满族家庭,做了四代绒布玩具。旗人在前清时期有俸禄,到了民国,粮、钱都不发了,为了糊口,从祖辈开始做小玩意儿卖。这个营生虽发不了大财,但足以维持生活了。

受文化水平的局限,四代人的手艺没留下任何文字、图纸。他说,从10岁起开始跟爷爷、奶奶、舅爷爷、舅奶奶学做玩具,一干就是一辈子。他拿起栓着竹擗的金马说:“这背上驮一个金元宝的叫金马驹,吉利话叫‘带马回家,马上发财’。过去一到大年初一,北京人都去张一门(现在的广安门)外的五显财神庙,买一个这样的金马带回去,图个吉利,在新的一年里发财。”

唐启良接着又说起他14岁那年去财神庙赶庙会卖金马驹的事来。因为人们都想抢头香(即零点烧的香),同时买金马驹。所以他得在零点前赶到财神庙。当时他推着板车,装上金马驹,提前3个多钟头就往那里赶。那时候都是土路,雪大、路滑、天又冷,穿的大棉袄都不大顶用。到了那儿以后,就在庙外的街边,点上电石灯蹲着卖。饿了就啃个自带的烤馒头,买碗豆汁喝。

听罢,我说:“够不容易的。在那个年月是不是也有高兴的事?”

这时,唐启良的老伴李师傅在一旁接过了话茬儿,那时候高兴的事少,着急的事多。就是玩具卖了钱高兴。着急的事可就多了:活儿赶不出来着急,货卖不出去着急,卖了钱买不上粮食还着急。因为当时(指日、伪统治时期)物价上涨得一天一个价,甚至一天几个价,一大把钱也换不了几斤粮。所以卖了货,得赶紧买东西。

谈起现在,老俩口脸上露出了笑容。说,现在国家富强了,喜事多了,家里也没什么让人着急的事了。唐启良退休金每月700多元,够花了。两人年纪大,手脚不灵便了,雇了个小阿姨照应着,日子过得还称心。

这时,唐启良的老伴李师傅在一旁接过了话茬儿,那时候高兴的事少,着急的事多。就是玩具卖了钱高兴。着急的事可就多了:活儿赶不出来着急,货卖不出去着急,卖了钱买不上粮食还着急。因为当时(指日、伪统治时期)物价上涨得一天一个价,甚至一天几个价,一大把钱也换不了几斤粮。所以卖了货,得赶紧买东西。

谈起现在,老俩口脸上露出了笑容。说,现在国家富强了,喜事多了,家里也没什么让人着急的事了。唐启良退休金每月700多元,够花了。两人年纪大,手脚不灵便了,雇了个小阿姨照应着,日子过得还称心。

最后,我问唐启良,打没打算把这些马拿出去卖。他说,前几年摆过摊儿,现在不让在街上摆了。我提议说,“咱不卖,马年快到了,拿出去让大伙瞧瞧行吧?”唐启良赞同,于是把玩具装上老式的儿童竹车,推到家门附近路边,车上铺块木板儿,把马和大大小小的玩具全都摆了上去。不一会儿,大人孩子便围了上来。看到很少出门的唐老爷子,许多人前来打招呼。有位老人拿起一个大红马说:“这玩意儿好多年没见了,还是上小学那会儿玩儿的呢。”有个小男孩儿好奇地玩儿起灰老鼠玩具来。还有的问价想买……唐启良说:“今儿个是展出,专让大家瞧的,要是卖,就有人来管了。”

这样的场面,让我找回了一点老北京的感觉,而这难得的瞬间也永远地留在了我的相机里。

临走,唐启良送了我一个金马驹,并顺口补了句吉利话:“带马回家,马上发财,马到成功!”这是我在马年将来之际得到的最特别、最珍贵的礼物。