为什么读书

本刊记者 邓树林

|

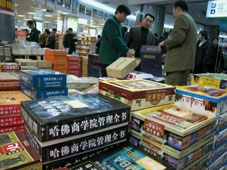

| 金融管理等热门图书满足了许多读者充实自身提高素质的需要。 |

3月31日,虽不是星期天,但北京王府井书店还是挤满了人。在一层陈列马列经典著作和中国领导人书籍的书橱窗前,一位读者正专心地看着一本关于毛泽东的书。他是江苏无锡的一所中学的历史老师。他已经在别的书橱转过,手中已经挑选上四本与历史有关的书。当天下午5点要乘火车回老家,他说他是利用开车前的几个小时到书店看一看,挑一些自己有用的书,想不到真找着了。

有人认为,现在各种传媒非常发达,尤其是电视的普及,对读书冲击很大,没有几个人读者书了。其实不然,像这位爱读书的老师大有人在。在三层出售中小学教学辅导读物的书橱前,一名稚气未消长得非常秀气的中学女生正在专心致志地翻阅湖北黄冈版的辅导读物。这名肖姓女孩子在北京景山学校读高三,分在学校最优秀的毕业生组成的班里。据她介绍,最优秀的班是指全班同学都有可能考上重点大学。

为什么要读书?

带着这个问题,记者一方面采访在那里看书或购书的读者,另一方面,对王府井书店也做了一番采访。

王府井书店位于北京非常著名的商业街王府大街的南头,占尽了天时、地利,人气极旺。王府井新华书店与共和国同龄,1949年2月10日,也就是和平解放北京(当时称北平)的第10天,书店就诞生在这新生的古都上。几十年来,因其建立最早、规模最大、品种最多、服务最好,被读者赞誉为“共和国第一店”。

“目前国家形势大好,尽管各种媒体很多,挤占了读者不少的业余时间,但我感觉到图书仍有很大的销售空间,其他传媒取代不了书籍。”马春来对目前读书现状做了这样的分析。

马春来,1984年入店,从卖地图干起,一步步地干到今天社科部经理的位置上。他亲眼目睹了书店20年的变迁。

马春来告诉记者,现在来买书、读书,一是为了生存的需要。当今社会是人才竞争的社会,每个人都希望自己成为人才。一个人走上工作岗位后,无论是进国企也好,去外企也好,或者到私企也好,都面临竞争的态势。你想成为人才,不被社会甩掉,就要踏踏实实读书,提高素质,提高能力,才能在激烈的竞争中立于不败之地。

“二是培训的需要。”马春来说,当今人才被提到极其重要的地位。企业间竞争激烈,各个企业都在加大培训的力度,各种培训教材成了抢手货。

他说到的第三原因是生活的需要。他说“以往,法学类图书是从事此类工作的人的专利。近年来,国家加大了以法治国的力度,个人购买法学图书有增无减,他们占此类图书的60%以上。”

马春来举了一个例子。天津工某居民区要拆迁,但居民不了解拆迁户都有些什么权益。于是,他们专门到王府井书店来买有关这方面法律书籍。“他们现在懂得用法律来保护自己了。”

谁在买书,谁在读书?

当今社会,谁在买书,谁在读书?青年学生和教师是当今购书的主要群体。记者在王府井书店三层采访时,除了遇见小肖同学在挑书、买书外,还碰到毕业于安徽省六安中学的小朱同学。这名瘦小的女孩子,去年高中毕业,因几分之差,失去进重点大学的机会。为了考上她自己理想的大学,她来到北京,住在亲戚家,一面打工,一面复习功课。她时常到书店买些复习资料。

记者同时在这一层,还采访了一名来自大庆的年轻母亲。这位母亲公出北京,但不忘为正读高三的孩子买些教辅之类的书。可她自己又拿不定主意。她说她要用手机给孩子打电话,“搞准了再买也不迟。”真是可怜天下父母心啊

!

景山学校的小肖同学告诉记者,她经常逛书店。学校的布置的作业不够她做,她到书店是想买一些课外的读物来看或做一做。记者问她是不是学得很轻松,她笑了笑表示回答。可能是遗传的因素吧,她的父母都是文化人。这名女孩子爱好也广泛,会弹琴,虽然想学理科,但对唐诗宋词,乃至普希金的诗都爱读。她说她的同学都逛书店,不少买书。

除中学生,大学生,特别是研究生,更是书店购书的主体。一名硕士研究生,尤其是博士研究生,平时就要读很多书,到写论文时,涉猎的书就更多了。记者了解,购书是大学生,研究生一笔大开支。他们是书店的常客。

记者在采访发现,在这购书的大军中,年轻夫妇是一支生力军。他们从结婚时起,就开始买书,因为多数人都没有接受过系统的婚育教育,缺乏这方面的知识。特别是到了为人父母时,更感知识的匮乏。于是,不少人就进行“恶补”。一位曾是我的同事,去年做了妈妈。“我一下子就购了一大摞有关育儿的书籍。”她告诉我。

现在读书更理智

|

| 八十一岁老人在王府井书店签售她的处女作《幸福生活密码》。 |

开头记者采访的那位无锡某中学历史老师告诉记者,现在人们读书都十分理智。他教历史,只买历史方面的书,其他书一般不买。他说,教书精力有限,精力有限,很难顾及其他。

王府井书店文艺部副经理树世华向记者介绍当前读书的一些趋势。这位从1983年进店的老职工,多年来基本都是在文艺部工作。她说,现在读书分得比较明显。比如年轻女性爱读一些言情小说,港台文学。女孩子则喜欢三毛的书。年轻人则对网络文学情有独钟。中青年男性对武侠小说,人物传记,纪事文学,军事类图书感兴趣。“如抗战的书,关于三野、四野的书都很有市场。”

树世华提到一种现象,就是纪实作品,不管男女老幼都喜欢,读者非常广。“原因是读者觉得这类作品比纯小说可信,但又不失文学价值。”

即使那些不知印了多少次的四大名著,尽管有多个出版社在出,仍然有市场。树世华说:“四大名著从过去的畅销书进到平销,但始终都能卖得动。这里有个读者不断更新的问题,学生愿意看新出版的。而那些老人,则愿意对照不同的版本阅读。”像人民文学出版社出版的四大名著,由于字大,质量好,始终为读者所钟爱。就是四大名著的豪华版,就是俗称“礼品书”也有销路。树世华的解释是,大器,有品位,作为礼品,够档次。

现在人们有一种功利主义,金钱在一些人的脑子里已占主导地位。记者采访时,向书店总经理助理甄全禄提出了这样一个问题:马列经典著作有人了买吗?

他说,王府井书店以书的品种齐全为读者称道,整个书店供货品种达23万种。马列经典中央领导者人的作品是常备书,有多少个品种就备多少个品种。“有市场,每月都有销售。”

马列经典和中央领导人的书在社科部销售,作为社科部的经理马春来,他也是提供了一些情况。“马列的书,毛泽东选集、文集,跟毛泽东有关的书都有市场。每月这类图书销售几十本是不成问题的。”

——买书更加理智。现在人们买书趋于理智,根据自己的需求,遇到什么麻烦,碰运气到什么难题,就去找什么书。前两年,股票行情下跌,今年情况发生变化,出现牛市,于是营销方面的书,股票方面的书行情见长。

“据我观察,读者选的书品位都比较高,那些只适合街头巷尾的书,男婚女恋的书,行情在下跌。”

有一个例子很能说明问题。过去,不少人都觉得哲学高深莫测,敬而远之。但现在出现了新的情况。像冯友兰的《中国哲学家史》,恐怕人们没有想到,它竟成了书店的畅销书,一个月卖出一百多套!又比如,听大师讲哲学一类的书,也很有市场。马春来的看法是,商家需要用哲学探讨用人之道,用哲学去探讨人生。