位于北京市西城区的金融街在首都经济发展中占据着举足轻重的地位。车水马龙的西二环边,与金融街购物中心遥遥相望的正是北京绿色交易所,这里是国家先行先试的首批碳排放权交易试点市场,自挂牌成立以来,其交易规模及活跃程度均位居全国试点碳市场前列。

赋能“低碳发展”

说起北京绿色交易所,与奥运会还有很多渊源。其前身北京环境交易所(2021年9月更名为北京绿色交易所)成立于2008年8月5日。步入交易大厅,巨幅屏幕上有一行醒目的大字“为环境权益定价,为低碳发展赋能”。北京绿色交易所有限公司常务副总经理王辉军说:“我们所成立于2008年北京奥运会举办前夕,正可谓恰逢其时。”

如今,14年过去了,从促成中国自愿减排第一单交易,发行中国首张低碳信用卡,打造首个碳中和银行,组织首个互联网碳中和会议,到研发首个自愿减排标准——熊猫标准。北京绿色交易所一直致力于推动北京绿色低碳发展,更是助力北京冬奥会和冬残奥会全面实现“碳中和”。

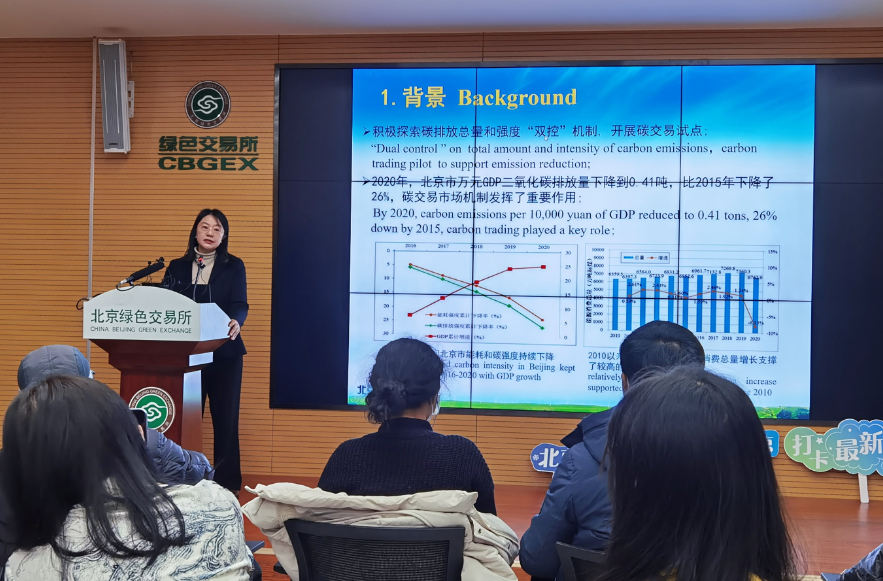

北京市环境局应对气候变化处处长明登历指出,北京市作为大国首都,始终将绿色发展作为城市发展的基本战略,在碳排放总量和强度“双控”机制、碳市场运行机制等多方面进行创新探索,持续推动产业结构优化和能源清洁转型。

北京市环境局应对气候变化处处长明登历介绍北京市碳排放交易试点工作。

助力冬奥“碳中和”

2013年作为全国首批试点省市之一,北京创新性地探索建立了二氧化碳总量控制下的碳排放权交易试点市场,目前已有发电、石化、水泥及服务业等8大行业、800多家重点碳排放单位纳入碳市场管理,在全国7个试点碳市场中碳价最高。2021年碳配额线上成交均价每吨72.86元,最高突破每吨107元。截至2021年底,北京碳市场配额累计成交额超过21.1亿元。

此次北京冬奥会能够实现碳中和,碳交易机制更是有效提供了助力。明登历介绍,北京冬奥组委通过采取低碳场馆、低碳能源、低碳交通等多项措施,努力减少赛事筹办和举办过程中的碳排放;举办地北京市和河北省政府向冬奥会也捐赠了一部分的碳汇,用于中和超标的碳排放;此外,一些中方的企业合作伙伴也积极向北京冬奥组委捐赠了20万吨的碳汇抵消量。“总体上说,通过林业碳汇、企业捐赠、社会参与等方式,补偿减排量以外的排放量,努力实现北京冬奥会碳中心目标,” 明登历表示。

北京绿色交易所的交易大厅。

共建共享的“碳普惠”

事实上,北京已将重点企业纳入碳交易平台,作为碳排放大户的公共交通企业已积极行动起来减少碳排放。以北京公交集团为例,其2016年被纳入碳市场管理,积极推进低碳排放的电动车、天然气车替代高碳排放的柴油车,实现碳排放逐年降低的目标。与2016年相比,该单位2020年柴油消耗量下降近60%,碳排放强度下降了11%以上。2018年起,其碳排放配额开始富余,2020年富余3.9万吨碳配额,市场价值近270余万元。

与此同时,北京市的普通市民也被发动起来,通过碳普惠助力公众养成绿色生活方式。在碳交易大厅,北京绿色交易所有限公司总经理助理邹毅向记者讲解并演示了碳交易平台操作流程。市民通过注册项目平台,以公交、地铁、自行车、步行等绿色出行方式,可以获得相应的碳减排量,经核定签发的减排量可在北京碳市场上出售。获得收益后的奖励,可用于支持植树、保护水系等公益活动,或兑换成公共交通优惠券、购物代金券等。

据介绍,项目启动至今,平台累计用户量达30余万人,绿色出行量累计为2100万人次,是我国首次通过碳市场机制以碳普惠方式,引导公众实现自然、环保、节俭、健康的生活方式。

微信关注 今日中国

微信号

1234566789

微博关注