过去几十年间被定义为“世界工厂”的中国,如今在诸多高精尖产业领域,尤其是在尖端产品的研发与制造上,展现出强大的竞争力,甚至在部分领域超越了美国等西方国家。以电动汽车(EV)产业为例,国际能源署(IEA)的数据显示,2024年全球生产的1730万辆电动汽车中,其中中国的产量高达1240万辆。这不仅体现了中国制造在数量上的优势,更反映出产品品质的显著提升。

这种领先优势并不仅限于电动汽车。在光伏组件、通信技术等新兴领域,中国也同样占据领先地位。澳大利亚战略政策研究所(ASPI)2023年的报告显示,在全球44项关键新兴技术中,中国在37项上处于领先。报告还特别指出,“全球排名前十的顶尖科研机构均位于中国,其产出的高影响力研究论文数量是排名第二国家的九倍。”

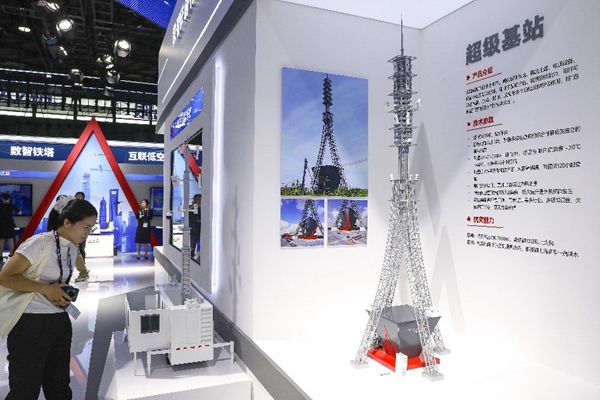

2025年6月18日,2025上海世界移动通信大会。中国铁塔,超级基站(2G、3G、4G、5G、摄影头、专网)于一体

转型背后的深层驱动

“中国制造”是如何成功升级为“中国智造”的?1978年开启的改革开放政策,无疑为中国经济的腾飞注入了强劲动力,但在此基础上,更深层次的原因值得探究。

长远战略规划是中国产业转型的核心要素。以电动汽车产业为例,大约25年前,中国汽车工业就敏锐察觉到,在传统内燃机领域难以与美、日、欧的成熟产业抗衡。于是,做出了极具前瞻性的决策——将战略重心转向电池驱动汽车。这在当时无疑是一场高风险的抉择,不过中国企业有着独特的优势,不受西方企业普遍面临的季度盈利报告束缚,这种压力常被视作阻碍企业长远发展的因素。

此外,世界经济论坛近期发布的报告也指出,中国的崛起得益于多重因素的协同作用,包括民营经济的活力、工资与价格体系的市场化改革、出口导向型经济的增长,以及对外国投资的开放姿态。同时,“双循环”战略的实施,即在保持国际贸易活力的同时,着力扩大国内需求,也为中国经济的持续健康发展提供了有力支撑。

概括而言,中国的成功主要是基于以下因素:致力于改善民生;政府对关键产业的战略性扶持;坚持对外开放;制定务实的发展时间表;专注于高质量发展,避免外部因素的干扰。

2025年 5月22日,第四届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会在浙江宁波启幕,“数智中东欧”展区的人形机器人随音乐舞动吸引参观者

西方的应对策略与误区

面对中国的技术优势,美国政界似乎尚未找到有效的应对策略。无论是前任政府被指为“自相矛盾”的对华政策,还是现任政府坚持的关税战,其效果都引发了广泛争议。

在政策效果不彰的情况下,一些西方政客转而对中国的经济模式进行持续批评,试图借此获得国内外政治支持。部分西方主流媒体的报道也时常聚焦于中国的负面信息。例如,路透社在2025年3月的一篇报道中,援引美国情报部门的报告,渲染所谓中国在军事、网络及人工智能领域对美国的“威胁”,目的不过是为了强化“中国挑战现有国际秩序”的固有叙事。

有分析指出,西方媒体在报道中很少关注另一个现实:美国作为现有全球秩序的主导者,有强烈维持其主导地位的意愿。这种意愿有时会左右其对外政策的制定。

客观而言,美国和欧盟或许需要将中国视为一个平等的全球参与者。一个值得关注的现象是,美国发起的贸易争端在某种程度上拉近了中欧的经贸关系。美联社报道显示,目前中欧双边日贸易额已达27亿美元。若美国对欧盟的影响力减弱,欧洲在扩大对华合作方面可能会拥有更大的自主权。中国国家主席习近平近期向欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔表示,中欧之间不存在根本性的地缘政治冲突,这为双方深化关系提供了空间。

2025年3月5日,西班牙巴萨罗那,随着联发科技的努力,处于实验阶段的6G技术在2025移动世界大会上亮相

中国关键产业的未来走向

预测未来总有风险,但可以预见,未来数年中国将继续秉持“和平共处、互相尊重、合作共赢”的外交原则。2026年即将启动人“十五五”规划,中国领导层已明确将“办好自己的事”作为首要任务。这意味着中国会持续向全球市场提供高品质的产品与服务。

“十五五”规划的核心预计将包括:推动关键产业的持续创新,深化改革开放,发展绿色环保技术,扩大国内就业,稳步推进“一带一路”倡议,并朝着全面建成社会主义现代化国家的目标迈进。

当然,前行路上也存在挑战。西方部分国家可能继续维持其强硬立场,南海地区的地缘政治紧张局势,以及台湾岛内某些团体蓄意寻求改变现状,都是潜在的风险。但凭借稳定的政治环境、不断增强的经济影响力以及稳固的社会凝聚力,中国有理由对未来抱持乐观的态度。

安东尼·莫雷蒂(Anthony Moretti) 美国罗伯特·莫里斯大学传播与组织领导力系副教授

(本文仅代表作者本人观点,不一定代表罗伯特·莫里斯大学的立场。)

微信关注 今日中国

微信号

1234566789

微博关注