大湾区医疗融合是一个大课题。自“塑造健康湾区”被写入《粤港澳大湾区发展规划纲要》5年来,粤港澳三地医疗卫生领域的合作持续向纵深推进,医疗融合与协作不断突破机制壁垒,推进制度规则衔接、基础设施互联互通、深化优质医疗资源共建共享,逐步构建起大湾区医疗协同发展的创新模式。从跨境救护直通到港澳药械互通,从人工智能赋能诊疗到大湾区医疗科研平台共建,粤港澳大湾区医疗合作正以“加速度”迈向高质量发展新征途。

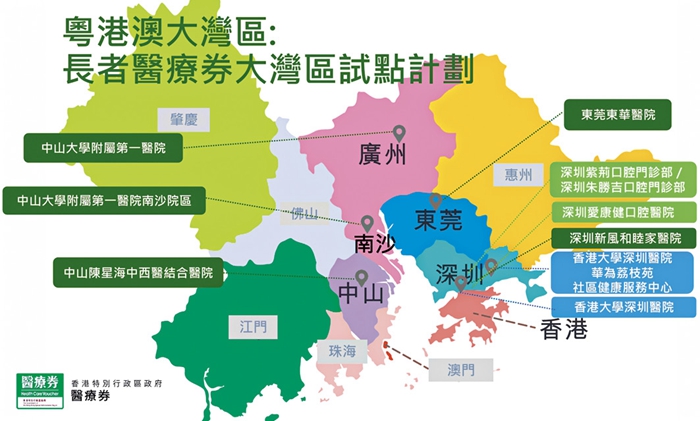

2024年2月19日,香港特区政府宣布“长者医疗券大湾区试点计划”下的医疗机构由2间增至9间,并由深圳扩展至广州、中山、东莞四大核心城市,满足更多居住于大湾区的香港长者医疗需要

大湾区医疗总体水平高

粤港澳大湾区的医疗发展现状和整体水平在全国处于领先,“健康湾区”建设基础得天独厚。

从宏观发展战略上看,广东省的医疗卫生事业锚定高质量发展目标,以健康广东建设为引领,在“建设健康广东、打造卫生强省”发展战略指导下,一方面持续提高基层医疗卫生服务能力,实现“强基层”,同时通过重点建设高水平医院、高水平专科,提升全省医疗技术能力和医疗质量水平,实现“登高峰、建高地”,从而打造“顶天立地”的医疗卫生大格局。

而在医疗领域有着多项世界排名第一的香港,拥有高效的双轨医疗系统,以极高的专业水平提供多层次医疗健康服务。香港拥有健全的医疗体系和专业的医护人员,医疗服务主要由公营的医院管理局和私营医疗机构负责营运。

不过,本港医疗也面临着人口老化、慢性疾病日益普遍及医疗需求增加带来的压力。因此香港特区政府一直按照“优势互补,互利共赢”的原则,在坚持有利于香港与内地医疗制度发展的大前提下,推动粤港澳大湾区的医疗创新及合作,为粤港澳大湾区医疗融合提供坚实基础和“香港方案”。

粤港澳大湾区同时具有香港、澳门和广东省三种不同体制下的公共卫生体系,医疗资源分布、医疗特点也呈现不同状态:香港拥有较高水平的医疗技术,科研实力强,具备众多医疗尖端科研技术亟待转化,但人口老龄化明显;澳门在医疗卫生的投入、小区卫生的精细化管理上具备优势,但地域小,患者少;广东拥有丰富的临床资源和人力,“互联网+医疗健康”走在前列,科技创新发展势头迅猛。同时,三地在医疗体制、服务收费标准、支付体系、医学生培养体系等方面,都存在差异。

总的来说,粤港澳三地的医疗资源优势为大湾区医疗融合方案提供了良好的合作基础,但三地公共卫生体系的差异,也为大湾区医疗融合带来了不小的难度。粤港澳大湾区医疗融合的实践,必将为国内医疗卫生事业一体化发展提供一个不可多得的良好样本。

2024年3月19日,内地医院的工作人员向香港医管局代表展示3D可视化医患沟通系统

大湾区医疗融合正在提速

大健康、大融合,新作为、新发展……以“健康湾区”为蓝图的粤港澳大湾区医疗融合正在提速。港人北上就医养老,推动医疗服务跨境衔接;“港澳药械通”政策持续扩容,从港澳进口的多种药械进入内地;粤港合作搭建“香港研发,湾区转化”模式的科研转化平台,利用香港国际化临床资源与内地产业链优势,加速创新药械落地……粤港澳三地医卫事业融合向纵深发展,目标是将粤港澳三地打造为全球生命健康高地。

2025年,粤港澳大湾区医疗融合佳音频传:2月12日,首届“大湾区-全球医疗峰会”吸引全球300余位专家共议创新;2月14日,跨境直通救护车首次实现澳门至香港的危重患者转运……这片中国开放程度最高的区域,正以科技突破、政策协同与跨境合作为引擎,加速构建医疗领域的“创新共同体”,为全球医疗协作提供“湾区样本”。

粤港澳三地医疗协作的核心突破,在于打通跨境资源流动的“任督二脉”。2024年11月,香港特区政府联同广东省和深圳市政府、澳门特区政府联合启动“大湾区跨境直通救护车试行计划”。该试行计划为期1年,首阶段安排实行跨境直通救护车由深圳和澳门的指定派送医院(即香港大学深圳医院和澳门仁伯爵综合医院)送病人到香港的指定公立医院接受治疗。通过“点对点”转运机制,让大湾区的危重患者无需在口岸换乘,即可直达香港指定医院,极大降低了患者的救治风险。

“港澳药械通”政策则是跨境医疗合作创新深化的另一标志性成果。根据“港澳药械通”政策,大湾区内地指定医疗机构经广东省审批后,可使用临床急需、已在港澳上市的药品,以及临床急需、港澳公立医院已采购使用、具有临床应用先进性的医疗器械。广东省药品监督管理局在接受媒体访问时表示,截至2024年8月底,“港澳药械通”指定医院先后引进使用港澳药品医疗器械各40种共80个品种,服务惠及患者8000余人次,为粤港澳大湾区居民健康福祉提供了优质、先进、高效的医疗服务。

粤港澳医疗体系不同,打破机制性障碍,是推动“健康湾区”建设的题中之义。通过政策创新与规则衔接,大湾区正逐步破除机制壁垒。

2025年1月17日,香港中文大学创业研究中心联同国际数据空间协会(IDSA)、香港科技园公司、下一代互联网国家工程中心等,宣布成立首个符合国际标准的粤港澳大湾区跨境医疗数据空间,启动建设区内关键基础设施,包括数据空间及跨境数据互通技术,推动区内数据经济及创新;广州市南沙自贸区计划应用数据空间和IPv6等技术建设“跨境数据空间”,建立跨境转诊合作机制和医学影像结果互认体系,促进医疗资源的优化配置和医疗技术的交流共享。

在两地医生资质互认方面,深圳先行探索,打破深港医师资质壁垒,开展境外医疗专业技术人员职称认定,优化港澳医师在深执业注册,建立香港专科医师与内地现行高级职称评审接轨的认定转换机制。深圳市卫生健康委员会2023年12月公布的数据显示,截至2023年12月,港澳医师来深圳短期执业者达186人,占全省85%;37名港籍名医获评正高职称,2批次12名港澳医师获聘卫生健康特聘岗位,4所中医机构招录6名港籍中医师,这对深港两地医疗领域未来的科研、教学交流,起到引领和推动作用。

在三地居民异地就医要求增加、医疗服务不断融合的大背景下,广东着力发掘医疗领域创新潜力,推动医疗服务跨境衔接向纵深发展。大湾区医疗在融合中不断激发创新动力,探索更多全新模式。

2021年4月16日,通过“港澳药械通”政策进口的首个药品“抗D免疫球蛋白注射液”和首个医疗器械“磁力可控延长钛棒”运抵香港大学深圳医院

破解“深水区”融合难题

粤港澳大湾区医疗融合是一个大课题,各类需要衔接对接的规则机制并非一朝一夕可完成,“深水区”难点、卡点需要不断破解。

以“数据过河”为例,香港病患到内地医疗机构就诊,或在内地就诊后回港跟进病况,相关个人诊疗数据目前仍无法完全自由在两地传输流动。尽管当前区块链技术和云端病历库已在大湾区一些医疗融合试点机构运用,但由于医疗数据属敏感且重要的医疗资料,同时香港个人医疗数据受到《个人(资料)私隐条例》的法例保护,故此医疗数据格式、隐私保护及跨境传输的法律框架仍有待完善。

另外,跨境医疗费用的结算尚未实现无缝对接。当前内地医保与香港商业保险的结算机制仍未完全打通,香港医疗保险对大湾区就医保障的覆盖率不高,仅有个别香港保险公司推出专门服务。港澳病患于内地求医问诊,需个人先行垫付费用后再回港报销,流程复杂。尽管试点探索跨境医保支付,但推广仍需解决三地支付标准和监管协调问题。

据统计,截至2022年底,约53万名香港居民于内地居住或逗留半年以上,集中于广州、中山、东莞等大湾区城市。其中,65%的常居大湾区香港居民,选择到居住地附近医院或门诊求医,显示出对跨境医疗服务的殷切需求。有调查数据显示,常居大湾区香港居民有12万人为老年长者,过5成人患有老年慢性病而需要恒常频密的医疗就诊服务。

尽管“港澳药械通”计划不断扩容,但由于此计划要求药品具紧急使用的特性,即多数是救命药如癌症药,还有严重呼吸系统科或心脏科药物,未涵盖香港长者病患需求量较大的一般性糖尿病、高血压、心脏病药物,导致这一部分患者,目前无法在大湾区医疗机构获得在港常用或合适的药物。不少患有慢性病常居大湾区内地城市的香港长者,因上述原因不得不奔波返回香港就医。

为推进大湾区医疗融合的纵深发展,针对种种融合过程中的难题、痛点,大湾区社会各届人士积极进言献策,通过剖析难点,反映一线实际情况,提出了许多行之有效的方案及见解。

例如以香港“医健通”平台为载体,助力医疗数据过河。2023年6月,香港创科及工业局与国家互联网信息办公室签订《促进粤港澳大湾区数据跨境流动的合作备忘录》,明确在国家数据跨境安全管理制度框架下,推动粤港澳大湾区数据跨境流动合作。在此协议框架背景下,借助香港“医健通”平台,推进电子病历大湾区跨境互通的可能性大大增加。

同时也应继续扩容香港长者医疗券、“港澳药械通”。根据人口分布特点,在广州、中山、东莞等港人较为集中的大湾区城市可增设使用香港长者医疗券的医疗机构试点;同时针对当前“港澳药械通”未能涵盖香港长者需求量较大的治疗糖尿病、高血压、心脏病等药物的现状,建议“港澳药械通”作针对性的扩容优化安排。

另外,推动湾区医疗共融,也需提高港人对内地医疗系统的认识和信心,加大对大湾区医疗资源、医疗优势的整体宣传解说,提升香港社会的整体认知,破除融合疑虑。相关人士建议两地政府通力合作,联同香港具有传媒影响力和公信力的主流媒体,面向本港社会,有针对性地围绕大湾区医疗资源、医疗优势、医疗特色、医疗服务评价标准等展开详细、生动的介绍,破除相关偏见和疑虑,从思想意识上解决对医疗融合的认识差距所造成的阻碍。

2025年1月10日,香港医管局公布,一名67岁香港居民经大湾区跨境直通救护车试行计划,于当日从香港大学深圳医院送往屯门医院,为该计划自2024年11月30日推行以来的首例个案

微信关注 今日中国

微信号

1234566789

微博关注