溢彩流光不夜天——台胞钟情夜上海

文/汪义生

图/顾鹤忠

|

| 夜上海 |

入夜,在台胞朋友李先生、洪女士夫妇的引领下,我们潜入溢彩流光、车水马龙的夜上海。

李先生早年毕业于台湾政治大学新闻系,长期在新闻界工作,近年才“下海”,在台资华莱证券投资有限公司任要职,一派儒商风范。

十年前,李先生还在台湾当记者的时候,曾听一个从上海回来的台商说,天一黑,上海的店辅就关门,上海没有夜生活。

才不过十年的时间,上海的夜景变得多壮观,与世界上任何一座大都市相比都毫不逊色!李先生兴奋地说:“南京路、淮海路的繁华就不用说了,外滩的经典建筑,更是尽人皆知;还有四川北路休闲购物街,徐家汇商业圈,黄河路、乍浦路两条出名的美食街,福州路商业文化街,浦东世纪大道,城隍庙,豫园路旅游休闲街……台湾人在上海的夜生活太丰富啦。就拿我们这个台湾人聚居的古北新区来说,消闲的地方多得是啊!仙霞路、水城路上的酒楼、餐馆、娱乐场所,一到晚上都可以找到成堆的台湾人。”

“似曾相识燕归来”

|

| 夜色中的百乐门 |

要了解台湾人在上海的夜生活,不可不去百乐门。

1932年华商顾联承投资70万两白银,在豫园路靠近静安寺处兴建Paramount Hall,英文原意是“最高的、最卓越的建筑”,并以谐音取名为“百乐门”。华丽的外观,富丽堂皇的内部装饰,璀璨的灯光,再加上一流的爵士乐队和红舞女,百乐门在当时享有“远东第一乐府”的美誉,吸引了无数社会名流,并成为上海十里洋场气象万千的代名词。

2002年初,见证了上海百年沧桑的百乐门舞厅又再现昔日的绰约风姿。新百乐门主要由台商投资,总经理陈金源也来自台湾。新开张的百乐门吸引了大批的台胞,有见识过当年百乐门典雅华贵的老人,他们来此听听当年熟悉的《满场飞》、《真善美》等老歌,跳一曲探戈、华尔兹,重温旧梦,别有一番滋味在心头;也有年轻人,他们看过根据白先勇小说《金大班的最后一夜》改编的电影,饶有兴致地来此感受一下老上海的绝代风华。

“百乐门开张后,台湾人来此消夜时,留下了不少趣闻轶事。”陈总一边带我们参观百乐门,一边述说着。

一天,一位银发老人来到百乐门,当年他是上海滩的富家子弟,是百乐门的常客。旧地重游,蓦然回首,半个世纪的烟云在这里倏然逝去了。老人默默地凝视着楼梯拐角的老照片,一种“似曾相识燕归来”的感慨油然而生。步入昔日熟悉的舞厅,一幕难忘的景象展现在老人眼前:舞池里随着华尔兹乐曲翩翩起舞的竟然是陈香梅女士!时光倒流60年,美国飞虎队长陈纳德将军与陈香梅在百乐门举行的婚礼,轰动了上海滩。老人当年是圣约翰大学的一名学生,父亲是位银行家,带他一同出席了婚礼,那冠盖如云的场景,在他头脑中留下深刻印象。“当年英俊的新郎早已辞世,而美丽的新娘,如今已进入了垂暮之年。不过,舞艺不减当年啊!”老人喃喃地自语。这一切恍若是在梦幻中,百乐门见证了上海往昔的繁华,也见证了老一辈的花样年华。老人临走时握着陈经理的手,依依不舍地说:“百乐门我还要来的。”

|

| 重返百乐门,再叙当年情。 |

林先生是入住浦东张江高科技园区的台湾IT业的董事长,他来百乐门是因为他生在台湾,祖父当年是上海地产商。小时候,带他到位于台北孝忠东路上的“上海百乐门”玩。听父亲说,当年他的祖父祖母的婚礼是在上海百乐门举行的。跨进百乐门时,林先生只是带着一点好奇心,想看看爷爷奶奶结婚的地方是什么样的。然而即将离开百乐门时,林先生看到了终身难忘的一幕:突然,全场大放光明,所有的灯都打开了,耳畔响起了庄重、典雅的《婚礼进行曲》,原来,“百乐门”是在给一对老夫妇举办钻石婚典,当他与老夫妇碰杯时,发现老人眼里闪着盈盈泪光,端着酒杯的手微微颤动着。当年倜傥风流的阔绰少年和名门闺秀,如今都已两鬓染霜。林先生仿佛从他俩身上看到了爷爷奶奶的影子。

似水流年,浮生如梦,初游百乐门,令林先生百感交集。从此,他也成了百乐门的常客。

“泡吧”之意不在酒

“你们问我夜生活上哪儿?泡吧呀!”在一家台资传媒业当主管的蔡先生晚上喜欢出去“泡吧”,谈起上海的各种“吧”,蔡先生如数家珍。

“上海滩上的咖啡吧、酒吧数以百计,你要是每个晚上去一家一年都转不过来。除了像茂名路、衡山路、巨鹿路等几条遍布酒吧、咖啡吧的风情街之外,一些偏僻幽静的小路上新开设的也很有情调。”

听蔡先生谈“泡吧经”很长见识。我们在坐落于肇嘉浜路、岳阳路口的“夜韵咖啡厅”采访蔡先生时,他指着厅内的陈设说:“在这里,你们可以体验到爱尔兰的古典风情。看这些落地大玻璃窗、厚厚的窗幔,瞧那个大书橱,还有那条吧台,都是很欧化的。”蔡先生说他也去过爱尔兰,那儿乡村小教堂门窗上镶嵌的就是这样的彩色玻璃。

|

| 有特色的酒吧也是上海台胞经常光顾的地方 |

要谈上海的“吧”,不能不说“新天地”,那一块街区外表是老上海石库门建筑,如今已成了消夜的好去处。“新天地”的成功关键在于浓重的文化气息——外国人在此了解中国,老年人在此怀旧,年轻人在此体验时尚。每天都有许多台湾人上那儿,不少酒吧还是台商投资的。蔡先生兴致勃勃谈起2002年12月3日夜晚泡吧的经历。“那晚我在新天地AHK,点了杯‘马来日落’鸡尾酒。那晚就像是在过狂欢节,上海赢得了2010年世博会主办权的消息传来后,所有的人都在欢呼雀跃,衣冠楚楚的绅士与素不相识的身穿牛仔裤的年轻人一同拥抱碰杯。我觉得那天的鸡尾酒味道特醇,红黄相间的酒色,像一轮红日沉入怀中,赏心悦目。那天晚上,在‘新天地’泡吧的人都有些醉了,但‘醉翁之意不在酒’。”

有喜爱“泡吧”的台湾朋友来上海,蔡先生成了最好的向导,他熟知哪家最有西方风情,哪家中西合璧最完美,哪家有最好的现场表演……当我向他询问最钟情于上海哪家吧时,他却犯难了:“每家都有自己的特色,这就不好说了。”蔡先生特别向我们介绍了多伦路文化名人街上的“老电影咖啡馆”,对那儿的浓浓怀旧情调和老上海的楚楚风情赞不绝口。“那是一幢青瓦红砖的两层楼面的小洋楼,是上个世纪20年代的建筑,门口贴了一张泛黄的老电影海报,一下就把客人的思绪带到昔日的十里洋场。推开厚重的木门,室内灯光昏暗,靠墙的书架上堆放着那个年代的旧报纸、旧杂志。老电影开始放映了,点上一杯‘怀念’的咖啡,细细品味那个逝去的年代,真的很有情调。”

上海除了咖啡吧、酒吧,还有陶吧。蔡先生多次带台湾朋友泡陶吧,很高兴。上海陶吧通常打着“认泥会友”,“弘扬民族文化”的招牌,客人进门后高高兴兴地挽起衣袖,玩起了泥巴拌水和泥,用简单的工具制作陶器,完成后在陶坯上刻上作者的大名,交给店家烧制。几天之后,就可以得到一件自己亲手制作的陶艺作品。上海有名的“名都酒家”前两年改名为“陶瓷餐馆”,客人就餐前后可以到店内二楼的制作工场制陶器。位于双城路上的宝山陶艺服务社,就指导客人学习制作珍奇的黑陶工艺品。

“我家就收藏了好几件本人亲手制作的陶器,下次带你们去看看。”蔡先生乐呵呵地说:“虽说工艺粗糙,不够水准,却是世上独一无二的,物以稀为贵嘛。”

上海:海纳百川,兼容并蓄

|

| 在柔和的灯光、美酒中品味海派文化。 |

郑先生是位来自台湾的建筑设计师,从职业角度比较台北和上海,他的认识自然要比常人来得深。郑先生说:“台北算是个相当繁华的都市,有自己的文化品位,也很以自身的草根特色为荣,然而平心而论,要说都市的活力,台北与上海相比,已不在一个档次上了。占尽了天时、地利、人和的上海,正在涵养、积聚国际大都会的气度,台北在这方面望尘莫及。”这位郑先生已经在上海买了房子,有滋有味地做起了新上海人。

逛街,领略上海的都市风光,是郑先生夜生活的重要内容。“台湾来了同事、亲朋好友,我总要提醒他们,不看看上海夜景,等于枉来了趟上海。”郑先生如是说。

上海最酷的夜景,不用说当然是外滩啦,郑先生带亲友去外滩,总是赶在晚7点30分之前到。在7点30分那一瞬间,黄浦江两岸的灯光同时开启。浦西那一幢幢历史建筑在泛光灯的照射下变成了水晶宫殿,这些巍峨的大厦,气势恢弘,有古希腊式的、罗马式的、文艺复兴时期巴洛克式的、哥特式的,还有英国、日本和中国式的,和谐相处,交相辉映,赢得了“万国建筑博览会”的美誉。这些已矗立了近百年的建筑,在夜空中显得那样典雅、精致、豪华、气派,周身透出一股浓重的沧桑感,这些杰出的建筑具有极高的艺术观赏价值,同时也是近百年来上海历史的见证。

说起浦东,郑先生兴致更浓。“上世纪80年代末来上海的时候,浦东陆家嘴还是一片低矮的民居,今天你站在陆家嘴中央绿地看看,东方明珠、金茂大厦、世界金融大厦、银都大厦、浦东国际金融大厦、航运大厦等建筑构成了气势逼人的空中包围圈,称之为‘东方曼哈顿’,那是如假包换。”

|

| 老照片勾起老人无数的回忆 |

浦江夜景美如画,游船如在画中行驶,而游船本身也成了画中的一景,真是妙不可言。如今黄浦江上有大大小小20多艘游轮在运营,台湾人最爱乘坐那条豪华的“浦江游览”号双龙游船。此船外观金碧辉煌,有飞檐翘角,通体鲜红,两个船头装饰成金色的龙头。我们问郑先生“浦江游览”乘过几次了?他自豪地答:“少说也有20多次,朋友来了总得尽尽地主之谊呀。”听口气,他已完全融入上海了。

俗话说,外行看热闹,内行看门道。身为建筑设计师的郑先生,对上海的理解颇有见地,他说:“上海是个海,是容纳百川归流的大海,具有兼容并蓄的人文环境和文化意识。从建筑学的角度看,整个上海就像一座宏大的建筑博物馆:有中国传统格局的老城厢,有中西合璧的石库门弄堂,有纯西式的花园洋房,有富于异国情调的大厦,有千姿百态的现代化新建筑。上海的建筑是有生命力和创造力的,这种生命力和创造力来源于支撑这些建筑的土地的滋养和特有文化的浸淫。上海的确很有情调,有大气。”

精彩,有时也无奈

|

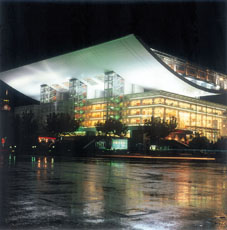

| 在上海大剧院欣赏音乐也是一种休闲和享受 |

毕业于台湾新竹清华大学的陈志勤在上海从事软件开发。陈先生在浦东张扬路买了一套豪华的住宅,他在台湾人眼里已是个“上海通”了。

从小喜爱音乐、戏剧的陈先生,定居上海之后,可以说是大饱了眼福和耳福。“干我们这一行平时工作比较忙,晚上加班也多,如果有机会放松一下的话,我会去剧院、音乐厅。”

问他去过哪几家剧院?陈先生答:“不敢说跑遍了,上海滩上所有剧院,大概也走了七七八八啦,像上海大剧院、上海音乐厅、中国大戏院、兰心大戏院、美琪大戏院、逸夫舞台、上海商城剧院、上海戏剧学院实验剧院、云峰剧场、沪东工人文化宫影剧场……”有些剧院像我们这样的“上海老土地”都没去过呢。

手头边的报纸刚好在刊登上海国际艺术节闭幕的消息,陈先生谈起这个话题眉飞色舞:“上海已举办了四届国际艺术节,办头一届时我还在台湾,后面三届我来上海了,这真是一个融国际性、经典性、群众性、民族性为一体的出色艺术节,我只恨生意太忙,错过了许多精彩的节目。”

话题转到上海大剧院时,陈先生又是一番赞叹:“我到过许多国家的大剧院,上海的大剧院独具一格,外观就非常浪漫、气派,整座建筑以钢索结构拉伸起透明幕墙,带花纹的彩釉玻璃散发着梦幻般的色彩与光泽,夜晚看上去就像一座晶莹剔透的水晶宫殿。音响效果是绝对的一流,音色丰满、自然、逼真,每一个观众都能获得完美的视听享受……”

结束采访的时候,陈先生诙谐地说了这样一句话:“上海的夜生活真精彩,生活在上海的台湾人因为生意忙,有时很无奈。”

上海之夜五光十色,不同类型、不同兴趣的台湾人,在上海的夜色中都能找到自己喜爱的色彩!