桃坪羌寨人家

文图/ 王 蕾

|

| 碉楼是整个寨子的标志性建筑,目前仅存两座。碉楼分为九层,高三十米左右,各层四方开有射击窗口,过去,有敌情时,会在顶楼传递消息。 |

从成都出发去阿坝州腹地,必定路过汶川县。如果选择在这里小憩,可以去看看桃坪羌寨。这个近百来户人家的寨子,位于县城北约16公里的杂古脑河东岸。

桃坪羌寨始建于公元前111年,距今已有两千多年的历史,虽历经战乱但终于完整地保存了下来。

石头的城堡

一重又一重的大山把小小的桃坪羌寨拥在了怀里,一块又一块的石头筑成了坚固的房子。

羌族人在无砖无瓦的情况下,修筑起了高耸的石头碉楼,整齐的石头房屋。小小的石头寨如迷宫般的道路,一会儿拾级而上,一会儿又隐入黑暗的通道,曲折蜿蜒,如果是敌人来进攻的话,在这七拐八绕的迷宫里肯定是陷入处处受袭的境地。

羌人傍山而住,择水而居,远山冰雪融化而成的大沟就从寨边奔流而过,羌人前辈还在山寨中构建了复杂而又实用的水网系统,让冰凉清澈的山溪水按照他们的意愿在寨中游走。走在寨子中,随处都可闻听丁冬的流水声,却不见水在何处。寨内的主要通道下面和部分人家房内都筑有暗水道,揭开石板就能取水。水道的作用不小:一是方便生活,二有消防作用,三可调节寨内气温湿度,四是水道宽敞,可以通人,战时可作防御之用。

羌人建房不画图,不放线,全凭眼手的配合,虽说不上天衣无缝,但也规整坚固。呈六面体的碉楼设计精密,大到楼层分布,小到一块青石,都有三种以上的功用,高达数十米的碉楼在经历了地震和数百年的风雨侵袭后依旧巍然耸立。

|

| 羌寨开展旅游后,许多人家都卖起了纪念品,而那用糯米汤和黄泥砌成的石头墙,比纪念品更具吸引力。 |

放眼繁衍生息了世代羌人的石头城寨,只用了三样材料:石头、泥土、木头。这个寨子里最古老的建筑是用黄泥、片石作材料建成的,集数学、几何、力学为一体,显示了羌族这个古老的民族在历史上曾经的辉煌。

桃坪羌寨外面有八个门,为传统的八卦布局,寨子里有31条四通八达的通道互为联结,迷宫般地连接着每家每户。通道各处都有对外射击的暗孔,发生战争时,在通道里既可互相支援,又可埋伏士兵

寨子里居民的房屋一般分五层,每层以独木梯相连,仅容单人上下,房屋的布局也很合理。一层为“圈”,饲养家畜用;二层为主功能区,有居室、客厅、厨房等;三层为次功能区,有居室和储物间;四层用于晾晒谷物;五层为“神圣”空间,专门放置羌族崇拜的白色石

“我的先辈告诉我,只要储备足够的食物,我们的寨子被围困几年都不能被攻破。”羌族老人说,“现在没有战争了,我们搞旅游,来的人多着呢!”

桃坪羌寨几年前搞起了旅游,如今每年约有7万人前来观光,古堡里的居民每年仅此一项就有上万元的收入。

做客古巷人家

|

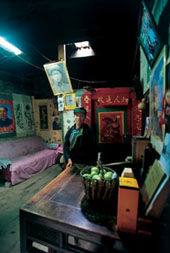

| 这户人家经常接待游客,户主今年四十多岁,他头上的画像画的是他参加过抗美援朝的父亲,而他面前的餐桌据他介绍,已有几百年了。 |

桃坪羌寨,如今居住着98户“格尔麦阿嘎”,(羌语“古巷人家”)。如果留宿羌寨,就可住在羌民家中。

羌寨人家的房屋从一楼沿梯而上,二楼的堂屋都为木板辅成,几根柱头支持着屋顶的重量,周围用木板隔开,一间间成了卧室,堂屋的上方立着写有“天地君亲师”字样的神龛,那是全家人祭祀的地方,作为一支多神信仰和有着祖先崇拜传统的民族,在家里为需要祭祀的人造一个神居住的地方,以达到祭奠方便和得到吉祥的目的,确实能省去许多的麻烦。

堂屋中最重要的地方是火塘,那是温暖的居所,火塘由几块长条的石头组合而成,里面生着万年火,火上架着铁三角,旁边放着几只铁锅铜壶,只要空闲,一家人就围火而坐,三角上的铁锅吐着热气,火灰里烧着青稞馍,坛里是清香的咂酒,人们坐于木凳上,把酒话桑麻,其乐融融,真情厚爱就都在不言中了。如是节日或举行婚礼祝寿等大的活动,则村人共聚,以火塘为中心,饮咂酒,唱山歌,一圈又一圈地跳着“莎朗”,其时,舞姿优雅,歌声悠扬,歌舞伴酒香,火塘已是一片吉祥如意。

欣赏着女主人身上绣满花朵的羌装,不觉赞美这是个爱美的民族。崇尚白石和火的羌族,把爱美的天性变成了日常生活中的习惯,家里的成员都穿自己制做的衣服,上面绣着形态各异的花朵,即使男子,云云鞋上的云朵与花草也是活灵活现,穿在脚上就有了飘起来的感觉,系在腰间的鼓肚子,上面更是百花齐放,美在腰间也就美在心间了。女子则从头到脚无不花开其身,一针一线绣出的山花灵草都长在脚上、身上、头顶上,仿佛能闻出五色的香味来,羌寨人家的女子,人人秀外慧中,心灵手巧,那飞针走线的姿态,总感到美丽的描绘就握在她们手中。

羌寨人家对环境也有一种装饰的喜好,即使很简朴的房屋,仍要点缀一番,贴几幅画,插几根锦鸡羽毛。我看到有一户人家,屋内的陈设极为简单,但窗台的玻璃瓶中,仍插着富贵红艳的牡丹,一下就点出了平静生活中的亮点。

在羌寨人家吃饭,看女主人起灶是种享受,她会把柴火添得旺旺的,噼里啪啦作响,这比城里的天然气有人情味多了,使人想到到“人间烟火”这个词——人世的温暖莫过于此。早上,主人一般为客人准备“切切面”,一种切得筷子粗细的雪白的面条,加入了土豆、番茄和青菜,白的红的绿的,热热闹闹一大盆上桌,汤汤水水盛进大海碗,再依个人口味放辣椒面、自家做的喷香的豆豉,淋一勺油油的卤汁进去,最后撒一把碧绿的野葱段在漂浮着红油的面汤里。有多好吃,自己去想吧。

笛、莎朗、咂酒

一句“羌笛何须怨杨柳,春风不渡玉门关”的名诗,让我们向往那个古老而神秘,素以游牧好战著称的少数民族——羌族。这个古老的民族,现主要聚居在四川西部茂汶,其余散居在汶川、理县、黑水、松潘等地。

羌族自称“日玛”、“日表”,“羌”属他称,从羊、从人,意为“西戎牧羊人”。历史上,羌族以养羊著称,故羌族与羊的关系极为密切,至今仍保留着供奉“神羊”的习俗。

大山的旷远和日出而作日落而息的生活,催生着羌人表达喜怒哀乐与梦想的方式,也熔炼了丰富的羌族文化。羌人能歌善舞,歌是山歌,自由而悠长,有时,人在山中,唱歌的人云深不知处,只有歌声越过树梢传入耳里,不管是劳动唱的歌,还是爱情中的歌,都浓浓的,连传递的风都有了重量。而用乐器表达情感的便是羌笛,两根并排的竹管,就那么呜呜咽咽地吹,也不知吹折过多少杨柳。舞是“莎朗”,俗称“锅庄”,只要有一块坪地和在房顶、火塘,兴之所致就跳起来,舞姿随意,节奏或激烈或舒展,足以宣泄盛满心中的激情。

羌寨人家有着独特的饮酒习俗“咂酒”。酒用青稞小麦煮成,放于坛中,饮时插竹管于坛内,众人围坐,依次吸而饮之,敬天敬地敬人,酒清凉醇冽,仪式简朴庄重,酒香歌浓,人就在如醉如梦的境界之中了。“砸酒”往往为了表达祝福和还愿,羌人都有一份很深的感恩情怀,在还牦牛愿、祭山会、领歌节等民俗节庆中,羌人身着绚丽民族服装,隆重祭祀,杀羊、焚香、念咒语,呈献最虔诚的心,感恩山神、牦牛神,庆一年丰收,祈求来年风调雨顺。

羌寨人家一生的大事,莫过于婚丧嫁娶了。婚是按传统方式进行的,从相亲到两人生活在一起,过程庄重而繁杂,男女主角都走在民俗里,开口酒、许口酒、订婚酒、结婚酒,礼节就像人的外衣,来来往往,直到用唢呐将新人接进洞房同床共枕,仪式才会结束,山里也就多出了一户由两个新人组建的羌寨人家。和婚俗紧密相连系的是孩子的出生,羌人古来征战,人丁稀少,也就有了“重生”的习俗,孩子出生后要过的“看月母子”、做满月酒、过周岁等仪式十分隆重,有的人家还会给孩子取个贱名或戴上护身的咒符,以保佑孩子平安健康。

有生必有死。与“重生”相同的“重死”习俗,也是羌寨人家的一种文化情结。死必然是悲伤的,在羌家,人死后会根据年龄和死亡原因的不同,葬礼也不一样,或土葬,或火葬,仪式隆重而深远,为死者跳起的舞蹈总会再现远古征战的悲壮,巫师的唱词回肠荡气,一种超脱中又表现无奈,揪人心魄,人们簇拥而动,送死者上山,修筑坟墓,又经过百日的祭祀,死者才真正复归于了大自然之中。

从远古走来,居于云朵之上的羌寨人家,给人既厚重又飘逸的感觉,当山歌伴红日升起,当莎朗踏动落日,羌寨人家的新生活也如袅袅炊烟,飘满了河谷群山……