50年代:名人记大事

本刊创办伊始,就集聚了各界贤达,创办人为孙中山夫人宋庆龄,编委会主任、副主任分别由著名的社会活动家金仲华和中国世界史研究及国际政治学领域的奠基人陈翰笙担纲,就连普通撰稿人也大多是专家名人。

咏颂和平

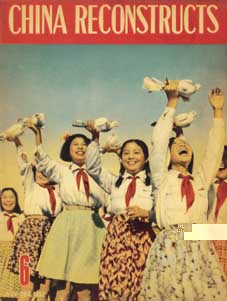

热爱和平(1952年6期封面)

|

本刊创办者宋庆龄作为世界保卫和平委员会执行局委员、亚洲及太平洋区域和平联络委员会主席,她全身心地投入和平事业,为世界的和平奔走呼号,并且亲自在本刊撰文呼吁维护世界和平。

亚太地区和平会议已经划上了圆满的句号。这次会议的参与者们来自不同的地区,不同的国家,不同的民族。是什么使得人们如此融洽地坐在一起会谈呢?那就是友爱以及对和平会谈的渴望。人民希望通过这次会议,可以建立起前所未有的广泛的世界意义上的和平。

长久以来,人们由于种种原因不能团结起来,现在,他们终于走到了一起。在北京,拉美代表和印度代表坐到了一起,加拿大代表和缅甸代表坐到了一起,美国代表和南朝鲜代表坐到了一起,中国代表和中东代表坐到了一起,日本代表和蒙古代表坐到了一起,巴基斯坦代表和新西兰代表坐到了一起。

亚太地区为和平所作出的巨大的贡献使人们充满了希望,它坚定了人们战胜困难的决心。在很多地方,人们更加深刻的认识到,虽然战争在逼近,可他们有能力也有办法来改变历史的进程。成千上万的人集体签字呼吁禁止一切有巨大破坏力的武器,呼吁签署五国条约,减少和控制军事装备,结束日本和西德的军事备战。总之,这些都为了一个最具时代意义的盛事——维也纳和平代表大会。

每一个有正义感的人,不论他们的观点和信仰如何,都有着同样一个美好的愿望。人们以各种方式表达着他们的愿望,不遗余力地支持着维也纳和平代表大会。他们相信,为了和平所付出的努力无论从精神上还是实质上都会跨越时空,取得胜利,从北京到维也纳,从维也纳走向下一个成功。

人民能够也一定会捍卫和平!

——摘自《为了和平去维也纳》,作者宋庆龄,1952年第6期

捍卫民主

贫农曹德山当选为村人民代表大会的主席 |

1953年在全国范围开展的普选,是开天辟地的大事件。它表明,几亿中国人开始参与管理国家大事,为建设自己美好的国家而工作。由本刊第一任编辑委员会主任金仲华执笔的反映该事件的文章让人今天读来仍感到亲切。

成千上万的人参与了投票选举,经过第一级的选举,诞生了乡人民代表大会,一名乡人大代表是从每一百到二百人中选举产生的,全国共有28万多个乡级人民代表大会。接下去的各级选举将在2,037个县,153个主要城市,30个省、自治区里进行,最后选举产生全国人大代表。

各级人民政府将由全国同级人民代表大会投票选举产生,全国人民代表大会还担负着制定宪法,规划一五计划蓝图,选举新的中央人民政府的任务。

中央各权力机构完全是由各级选举产生的。解放后流行一句俗话,“我们人民翻身作了主人,”全民选举赋予了这句话更加深刻的内涵。从参与的人数上看,这是人类历史上民主的最大程度的延伸。

——摘自《世界上最大的选举》,作者金仲华,刊于1953年第4期

第一个五年计划

一支勘探队在河南三门峡进行勘察。 |

建国之初,中国人民开始在战后的废墟上有计划地建设自己的国家,一步步地摆脱旧中国的积贫积弱。因此,1953年开始的第一个五年计划,具有划时代的意义,中国的工业基础、国防基础就是那时打下的。它是中国社会主义建设奠基的五年。

中国的第一个五年计划的工作开始于1953年,整个计划于1955年7月被全国代表大会批准。其目的是为社会主义工农业打下基础。

计划的着眼点在于重工业,因为重工业决定各个领域的进步。如果我们看一下它与其他领域的联系,不难发现这一点,

特别是农业——中国绝大多数人从事的行业。我国为数不多的机械化国营农场给农民留下了深刻印象,启发他们向往更加美好的生活。

在参观了天津附近芦台国营农场的斯大林-80型拖拉机之后,一位85岁的老农说,“20头牛耕一整天,也不如铁牛走一趟。”而拖拉机和农业机械都是重工业产品。目前,中国的钢产量比俄罗斯1913年的钢产量还少,人均钢产量只有不到8磅。我们只有大规模生产必需的机器设备,才能实现农业现代化。

如前所说,重点在于重工业。在实施五年计划的头两年,重工业生产有了显著的增长。从1952

年到1954年,中国的生铁产量增长了56%,钢产量增长了65%,发电量增长了51%,煤产量增长了26%,原油增长了84%,水泥增长了61%,机械增长了百分之百。中国已经生产2000

多种原来国内不能生产的机器零件。截止到1957年底,中国自己制造的重型机械、精密机床、飞机、卡车和拖拉机将源源不断从生产线上生产出来。到那时,重工业的总产量将是1952年的2.25

倍。

——摘自《第一个五年计划的伟大意义》,作者陈翰笙,刊于1955年第10期

土地改革

这是刊登在1952年第3期上反映土地改革的图片,充满喜悦的农民正扛着地界牌走向分得的土地。 |

土地是中国农民的命根子,在封建社会里,占中国人口绝大多数的农民被剥夺了自己应有的土地。农民要获得翻身解放,首先必须获得土地。中央政府在解放的头几年里,最重要的工作之一,就是在中国广大农村实行土地改革,让翻身的农民尽早有拥有自己的土地。

1950年6月30日,《中华人民共和国土地改革法》颁布,决定废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,借以解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。本刊关于土改做了一组系列报道,创刊第一期的封面就是一群肩上扛着分到的农具,脸上挂着喜悦的农民。

中国即将完成的土地改革运动,目标是消灭在中国存在了2500年之久的封建土地制度,取而代之以耕者有其田的制度。在土地改革之前占中国农村人口5%的地主霸占了全国50%—60%的耕地。这种不公平的,人压迫人的状况曾是阻碍中国进步的内在因素,现在已经结束了。今天,曾饱受压迫的中国人民享受到了真正的民主。

1950年6月,成立仅八个月的中央人民政府颁布了新的土地改革法。同年八月政府通过了关于在农村地区划分阶级的决定。

这次改革分四步进行:第一步,对一个乡和其中一个典型村的情况进行深入了解;第二步,确定村民的阶级属性;第三步,对地主的财产进行没收和重新分配;最后一步,把地主交出的旧契据和欠条经查验后当众付之一炬。1951年土地改革在三亿两千万,即80%的中国农村人口中完成了。1952年改革将在除台湾和一些少数民族地区以外的全国范围内完成。土地改革后的农民表现出高昂的劳动热情,产量也大大提高了。这增强了农村人口的购买力,从而为中国的工业化进程打下了基础。但是土地改革的意义不仅仅限于经济领域,由于封建主义和帝国主义是贫穷、落后和战争的根源,所以我们的土地改革运动是一个为争取政治、经济、文化进步和世界和平的巨大胜利。

----摘自《土地改革废除了封建制度》,作者陈翰笙,刊于1952年第3期

人民公社

当年人民公社社员大食堂在就餐的情景。 |

农民单单获得了土地,还不可能摆脱贫困,一遇风吹草动,如遭受自然灾害,家庭成员得了重病,或其他意外伤害,随时都有返贫的可能。深谙国情的中国领导人,在土地改革完成之后,适时引导农民走互助合作化的道路,先是互助组,继而初级社、高级社,最后是人民公社。

中国农村曾在人民公社制度下度过了整整26年,影响了几代农民的苦乐人生和中国农村的发展。可以说,公社是一个时代的象征。本刊反映合作化运动和人民公社的文章有60篇之多,其中还有一篇描写城市人民公社的文章。

这个建立在市区的人民公社成立于1958年,是最早成立的公社之一。通过人民公社,中国新的花园城市正以高速度不断涌现。

58个公共食堂分布均匀,公社社员只需步行数分钟,即可从家中或工作单位到食堂打饭。在市府前街食堂粉刷一新的墙壁上贴着红色的大标语:“鼓足干劲,力争上游。”厨房操作间里饭菜香味扑鼻而来,锅碗瓢盆叮当作响。杜秀珍是第一位报名的厨师。她曾经向大饭馆厨师学做食堂饭菜。

宽敞的食堂饭厅墙上绘有图画,就像家里一样。还有桌椅板凳,虽然简陋,却是擦拭得一尘不染。食堂供应的饭菜又新鲜又可口。蔬菜是公社自己种的。食堂工作人员专门研究了老年人、儿童、哺乳期的妇女以及病人的饮食,为他们准备了可口的饭菜。带小孩的父母有专门的饭厅,特地为婴幼儿准备了矮桌椅。

----摘自《郑州市人民公社──建立在城市里的人民公社》,作者本刊记者,刊于1960年第7期

传统艺术的奇葩

京剧《三打祝家庄》剧照 |

向世界介绍中国的艺术、文化、音乐、戏剧和电影也是本刊的使命,这些艺术继承了中华民族的优秀传统,在新社会里获得了新生和发展。当时,中国许多优秀的文化科技界知识分子,如老舍、梅兰芳、梁思成、胡愈之、刘大年、白寿彝、周谷城、吴玉章、郑振铎、吴作人、竺可桢、华罗庚、李四光等等都为本刊撰写了佳作。京剧大师梅兰芳先生就为本刊撰写了多篇介绍传统戏剧文章。

中国的传统戏剧历史悠久,它以戏剧的形式体现了中国丰富的文化遗产。其精湛的技艺,经过数百年锤炼,赢得人民的青睐,至今为大众所喜爱。

基于传统戏剧的这些特点,中央人民政府文化部正协助我们艺术界完成一项艰巨的任务,使旧社会的艺术在新社会为人民服务。一方面,要取其精华,保留传统剧目中爱国的、进步的和民主的内容,另一方面,要去其糟粕,删除那些先是封建社会,后来是半封建、半殖民地的旧中国形成的落后的、反动的东西。

在新编历史剧中,最为成功的一出是《三打祝家庄》,尽管它并非毫无瑕疵。它的故事取自描写宋朝伟大的农民起义的著名小说《水浒传》。在舞台上,我们不仅看到战斗的场面,双方斗智斗勇,而且看到正确与错误斗争策略的对比与各自不同的结果。

中国人民历来热爱戏剧,观众对戏剧表演的批评总是很中肯的。然而,过去那些崇拜演员的观众主要是以表演技巧评判演员的。至于旧社会的统治阶级,他们有自己独占的演出场所,能看到最顶尖的艺术家的表演,根本不把演员当人看。在我们这一行里,男女演员在旧社会所遭受的歧视、压迫和人格侮辱,真是罄竹难书。

——摘自《古老的艺术前途无量》,作者梅兰芳,刊于1952年第5期