上海犹太难民纪念馆全景图 图/万年松

在上海犹太难民纪念馆(以下简称“纪念馆”)里,有一个精美的手袋一直在展柜里等待着主人的认领。这个手袋属于一对犹太难民夫妇。二战时期到上海避难时,他们把手袋抵押给了金文珍的祖父,以换取孩子的医药费。金老先生借给那对夫妇相当于米店一个月营收的现金,之后再也没有见过他们。

金老先生一直惦记着那对犹太夫妇和孩子的安危,他把手袋交到金文珍手中,并叮嘱她这是别人家里的传家宝,一定要保存好。如今随着金文珍年岁渐高,找到手袋主人的想法越来越强烈。她拿着祖父珍视的手袋来到纪念馆,希望由纪念馆保存并寻找那对犹太夫妇的后人。

在这座占地四千多平方米的纪念馆中,还有近一千件(组)珍贵文物史料,记录着一百六十余个鲜活的人物故事,生动、真实地呈现了欧洲犹太难民逃离纳粹迫害抵达上海,与当地居民和谐相处、共渡难关的生活场景。

这座纪念馆于2007年以摩西会堂旧址为核心建立,是中国境内唯一一座反映二战时期犹太难民生活历史遗迹的纪念馆。核心建筑摩西会堂建于1927年,是当时犹太难民主要聚会场所,也是当今上海仅存的两座犹太会堂之一。

该馆的中庭广场上还矗立着一面“上海犹太难民名单墙”,镌刻着一万八千五百七十八个来沪避难的犹太人名字,许多原犹太难民及后裔纷纷在墙上寻找家人朋友的名字,已成为纪念馆与他们沟通交流的重要桥梁。

上海犹太难民名单墙 图/丁文琦

难民简史

上世纪三十至四十年代,为躲避纳粹迫害,大量犹太人被迫逃离欧洲。在中国驻维也纳总领事何凤山及其他一些国家外交官的帮助下,上海成为了他们的避难所。从1938年到1941年,约两万名欧洲犹太难民来到上海。

绝大多数欧洲犹太难民抵达上海时,举目无亲,身无分文。但是,具有自助精神的犹太人面对困境,始终保持着积极向上,互帮互助的生活态度。犹太社团和国际救援组织也纷纷采取措施,帮助、救济和安置犹太难民。其中有国际救助欧洲难民委员会、援助欧洲来沪犹太难民委员会、公共厨房、美犹联合分配委员会等。

在基本安顿好后,很多难民开始自谋生路。其中,少部分人自己开诊所当医生,但绝大多数只能以经营小商铺、小作坊维生。随着难民人数不断增加,他们不仅成立了自己的社团管理机构,而且还创办了犹太学校、医院、报刊、杂志等,举办各种技术和职业培训,开展丰富多样的文艺体育活动。

1941年太平洋战争爆发后,上海的局势发生了变化。1943年2月18日,日本驻沪占领军当局颁布了《关于无国籍难民之居住及营业之布告》,宣布在虹口建立针对无国籍难民的限定居住区,又称隔离区。许多犹太人被迫放弃原本限定居住区外的住所和工作,迁入生存环境艰苦的限定居住区内,生活陷入巨大困境。但是,面临如此艰苦的条件,犹太难民们还是凭着超乎寻常、顽强的生存能力创造了各种工作机会和场所,来改善自己的生活状况。此外,他们与生活在限定居住区内的中国人相互帮助、同舟共济,也结下了深厚的友谊。

1945年8月二战结束后,他们开始寻找亲人的下落,才得知留在欧洲的亲属在集中营里的悲惨遭遇。他们非常感谢上海这个避难地使他们免遭纳粹毒手,但上海只是临时避难地,后来他们陆续移民至美国、以色列、加拿大、澳大利亚等国。

犹太难民虽然离开了上海,但仍然对其生命中的救援之地心存感念,将上海视为“第二故乡”,经常举行联谊活动,也不时重返这里寻根。如今,他们的后代也时常与纪念馆联络,来上海寻访祖辈的足迹。

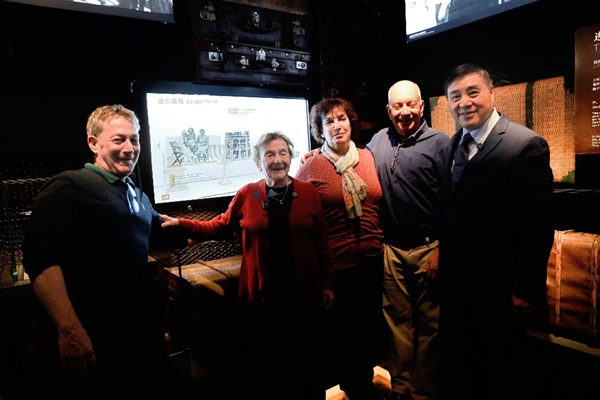

原犹太难民莉莉(Lilli Fliess)(左二)在三位子女和纪念馆馆长陈俭(右一)的陪同下到访纪念馆

后世探访

自建馆以来,纪念馆已累计接待来自一百三十七个国家和地区的一百五十余万来宾,海外游客占比约百分之三十。作为外事活动的重要窗口,该馆也曾接待多名外国政要和知名人士,其中有不少原犹太难民及后裔慕名前来追忆当年的往事。

德国Suprema集团董事长阿里尔(Ariel Cukierman)是一名犹太难民后裔,他于2024年12月21日访问纪念馆。阿里尔曾在2009年陪同曾在上海避难的母亲Bela Wolff到纪念馆参观。他对过去纪念馆只有两个小展厅和有限的展品印象深刻,这次看到纪念馆在扩建之后发生的巨大变化,不由得连连感叹纪念馆这些年来在展品征集和历史发掘方面付出的巨大努力。阿里尔说,在成长的过程中母亲常常对他说起在上海的经历,因此他对纪念馆内所展示的许多故事、照片、物件都感到非常熟悉,如数家珍。

参观后,阿里尔还向工作人员展示他们一家为庆祝母亲的八十岁寿辰而制作的纪录片。在影片中,精神矍铄的母亲讲述自己当年还是一个年幼的孩童,并不觉得在上海避难的生活十分艰苦,现在回想那段经历觉得非常值得回忆。阿里尔说,母亲曾在上海避难的经历让自己一直对中国有着特殊的感情和深刻的理解,他和上海东方国际集团(以下简称“东方集团”)等中国合作伙伴也因为这段历史而建立了友好的感情和良好的合作。后来,阿里尔回到德国找出了母亲当年使用的护照,通过东方集团捐赠给了纪念馆。

原上海犹太难民莉莉(Lilli Fliess)是二战的亲历者,她在三位子女的陪伴下于2024年11月5日重回上海虹口,在这个“曾经的家园”重拾珍贵记忆。莉莉在1939年随父母来沪避难,当时年仅十岁。1948年她离开上海,定居以色列。2001年,她曾回到上海。这次是她二十多年后再次归来,也是首次到访纪念馆。

莉莉走访了位于虹口的旧居,向纪念馆工作人员讲述了二战时逃离德国以及在上海生活的经历,参观纪念馆基本陈列,在名单墙上寻找家人、朋友的名字……前后历时五个小时,虽已九十五岁高龄,但坚持不坐轮椅,而是选择用自己的双脚去丈量这片曾经生活过的热土。

在参观尾声,莉莉表达了对上海的感激之情,“很幸运当时能来到上海,这座城市拯救了我们的性命,我永远不会忘记上海这个家。”她在留言本上用希伯来语、德语、英语留下感言:我曾经在上海生活了八年半之久,后来搬去了以色列居住。这次参观的经历让我深受震撼。非常感谢今天能有这样一个机会,让我回到上海,回到虹口的旧居,并参观这样一个令人印象深刻的地方。

“当一次次目睹年过九旬的原犹太难民来到虹口寻访昔日的家园,当一次次从他们手上接过珍藏了几十年的在沪避难相关文件时,我深知,上海是他们心头永远不能放下的根和魂,留存这段历史是他们久久期盼的心和愿,这是犹太民族一段挥之不去的记忆,也是上海这座城市不能忘却的一段历史。作为这座伟大城市的一员,我们有责任记录、守护和传承这段历史。”上海犹太难民纪念馆馆长陈俭向《今日中国》记者表示。

纪念馆组织的“风雨同舟 共享未来”人文行走活动 (图片均由上海犹太难民纪念馆提供)

交流活动

纪念馆根据馆藏策划制作了“犹太难民与上海”主题展。自2011年至今,该展分别在美国、德国、以色列、澳大利亚和巴西等十余个国家举办了巡展,有效搭建了中方与展览所在国官方及民间各界的对话平台,促进了不同文化背景的人们对这段共同历史的认识,增进了相互理解和尊重。

在巡展落地过程中,纪念馆与当地文化机构深度联动——不仅走进美国国会山、德国汉堡历史博物馆、匈牙利布达佩斯历史博物馆等重要场所,更通过与当地文化中心、博物馆的协同策划,让历史叙事更贴合当地受众认知。

2014年展览在美国国会山举办开幕式时,中国前驻美大使崔天凯评价:“今天的活动将对中美关系产生深远的影响。”六名美国联邦众议员及奥巴马总统犹太事务顾问出席开幕式并致辞,两百多名在国会山的工作人员也到场参加。2023年8月,升级后的“上海,曾经的家园——犹太难民与上海”展览在美国纽约复星广场成功举办,获得《纽约时报》等全球七百多家媒体的关注与正面报道。

2024年9月20日至23日,第34届大屠杀犹太幸存者以及后代年度大会在加拿大多伦多万锦市举行。本次大会的参会者多为世界各地的大屠杀幸存者及其后裔。会后交流中,不少人提及自己的亲属或朋友的亲属曾在上海避难的经历,并表示愿意协助联系相关人员。通过此次交流,纪念馆成功与十一位相关人员建立联系,进一步采访了解到更多关于上海犹太难民的历史细节及相关线索。

近年来,除了海外巡展,该馆还组织了不同主题的系列活动,如“风雨同舟 共享未来”人文行走活动、“海上方舟”研学之旅、“申韵犹扬”音乐沙龙等,带领观众及青少年了解当年的上海以开放胸怀保护流亡者的历史,感受两个民族患难与共的特殊情谊,展现上海作为多元文化交汇地的独特魅力。

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利八十周年,该馆与南宁市博物馆联合举办的“岂曰无衣 与子同袍——广西与上海抗战中的国际互助”特展于7月6日在南宁市博物馆开展。该展聚焦上海与广西抗战中国际互助的感人事例,以百余张珍贵的历史图片为载体,用个体生命反映时代背景,生动诠释人类命运共同体的珍贵价值。

“犹太人避难上海的历史让我们震惊于历史灾难给人类带来的伤痛,欣慰于人类友善相处给世界带来的温暖与光明。正如一位原犹太难民杰瑞·摩西(Jerry Moses)所说,善良、理解与宽容令中国如此伟大,这是战争、贪婪与仇恨永远无法企及的。这样的故事告诉人们,人类最黑暗的时刻也能绽放最明亮的人性之光。守护这份精神遗产不仅是对历史的尊重,更埋下了未来信念的种子。”陈俭向《今日中国》记者表示。

微信关注 今日中国

微信号

1234566789

微博关注