在科技浪潮席卷全球的今天,如何让沉寂于古籍中的中华文明智慧再度闪耀、与当代对话,是文化创作者们孜孜以求的命题。著名导演陆川首次跨界舞台,执导舞剧《天工开物》,以其独特的电影美学视角,将明代科学家宋应星的科技巨著搬上舞台,上演了一场以舞蹈为笔墨、以科技为纸砚的“新天工开物”。《今日中国》记者专访了该剧导演陆川及主演,探寻如何奏响一场“科技与文化的古今交响”。

10月12日,舞剧《天工开物》在北京天桥艺术中心上演

跨界缘起:从银幕到舞台

谈起与《天工开物》的缘分,陆川坦言始于一次江西采风。途中偶然听闻宋应星的名字,竟让他有种“怦然心动”的感觉。“一位六次科举落榜的老先生,在明末清初的动荡岁月里,选择俯首案头、潜心著书,拯救民族科技遗产,这个故事一下子戳中了我。”

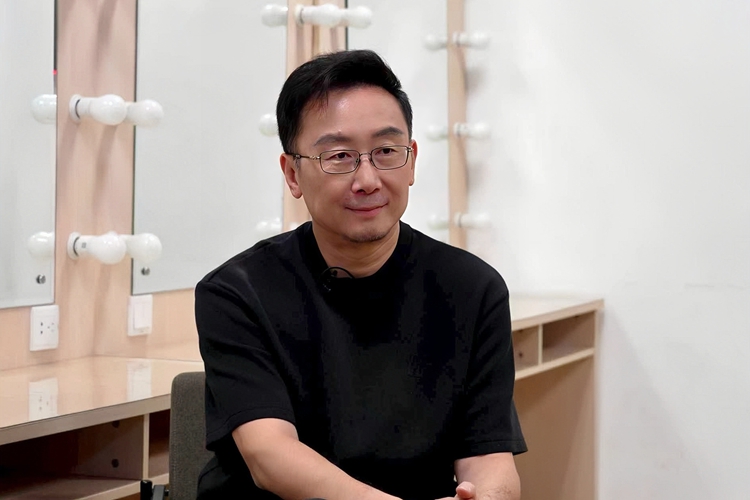

舞剧《天工开物》总导演陆川正在接受记者采访

在那个将科举仕途视为毕生追求的时代,宋应星在书中写下“此书与功名进取毫不相关也”,这份超然令陆川动容。这位曾六次赴京赶考的读书人,虽终与功名无缘,却因这六次跋涉得以遍览各地民生工艺,最终铸就这部关乎农业与手工业、影响世界的百科全书《天工开物》,这何尝不是另一种意义上的“圆满”。

“书中要包罗先人之智慧,书中要囊括今世之技艺”正是宋应星的执着与担当,还有那颗希望通过技术造福于民的赤子之心,让陆川笃定“这事必须马上做”。

守正创新:身体叙事与科技共舞

在中国古典舞的语汇与江西赣南民间采茶舞的韵律交织中,《天工开物》构建起了一种独特的叙事方式。

舞者们将严谨的身法技巧与民间舞蹈的鲜活相融合,创造出既具古典美学底蕴又饱含地域特色的舞蹈语汇。正如剧中宋应星的扮演者安一宁所言:“我们的身体就是中国文化的载体,每一个动作都在讲述中国故事。”

与此同时,科技为传统肢体语言开辟了新的表达空间。机器人机器狗的大胆尝试、声光电的巧妙运用,裸眼3D技术的介入,让古籍中的文字在当代舞台上获得了新的生命。

宇树科技的机器人、机器狗与演员共同登台谢幕,伴随着音乐花式跳跃,完成一系列高难度动作,引得观众掌声雷动。这场跨越三百年的“天工”对话,呈现了一场融合历史厚重感与当代审美张力的视觉盛宴,完成了从古代工匠精神到现代人工智能的时代接力。

对于这一大胆尝试,陆川坦言曾经历过内心的“左右互搏”:“在传统的舞剧舞台上引入机器人是否合适?这个问题至今仍在我脑中回响。”然而,当他看到年轻观众特别是孩子们在机器人登场时的兴奋反应,便更加坚定了这是“一次跨越数百年的完美对话”。这种创新不仅展现了技术演进的历史脉络,更以直观的方式让年轻一代感受到传统文化与现代科技的连接。

剧中饰演涂绍煃的舞者姚亮对此深有感触:“科技既会改变生活,也会改变艺术,它让艺术有了更多的表现形式。作为艺术工作者,我们非常开心能看到越来越多的新技术呈现在舞台上。”当古典舞姿与智能科技在舞台上交相辉映,三百年多前的工匠精神便在当下获得了崭新的生命。在《天工开物》的舞台上,舞者的身体与科技元素共同构建起一个立体的叙事空间——既有历史纵深,又具当代活力。

古今交响:“天工”精神照亮未来

一本奇书,通贯古今。一部舞剧,如梦似幻。每一次肢体的舒展与收缩,都是在与三百年前对话。谢幕不是结束,而是另一种形式的延续。《天工开物》自2024年5月首演以来,行程数万公里,在全国29座城市完成百场演出,现场观演人数逾10万人次。

舞剧将原书中123幅具有典型明代版画风格的白描绣像插图,提炼为贯穿始终的核心美学符号。这些图像以动态投影、背景渲染或肢体复现等多种方式融入剧情,不仅呼应了原著图文并茂的编纂特色,更在舞台上营造出跨越时空的沉浸意境。

宋应昇的扮演者臧彦杰深刻诠释了“天工”精神的传承之道:古有宋应星以文字为载体,著就《天工开物》传承技艺;今有我辈以身体为笔墨,立于舞台再现匠心。这不仅是对古老技艺的复活,更是对那份开拓与创造精神的当代延续。

《天工开物》的成功,远不止于一场视觉盛宴,更是一次成功的文化转译。陆川以宏观的视野,将古籍注入当代舞台;舞者们则以他们的身体力行,成为连接古今最直接、最动人的桥梁。当古代工匠的巧思与当代舞者的律动、前沿的科技在同一个时空里交织共鸣,我们清晰地看到,传统文化的生命力,正是在这样的创造性对话中得以延续的。

微信关注 今日中国

微信号

1234566789

微博关注