中国文人歌咏三峡者多矣,中国画家描绘三峡者多矣。因为三峡给予经历过它的每一个人太强烈的冲击和印象,让看到它的每一个人都会经受一场洗礼,充满无限敬畏与叹服,让你有一种要抒发、要表达、要呐喊的欲望。诗人要用诗歌表达,歌唱家要用歌声表达,而画家要用画笔来表达,总之他们要赞叹、要呐喊。于是有了郦道元“自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日”的描写。有了李白“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”的那种历尽劫波,尽扫阴霾,顺水行舟,畅快淋漓的豪情。有了杜甫“玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森”的阴郁、感伤、怀乡之意。有了毛泽东“神女应无恙,当惊世界殊”的敢叫日月换新天的豪迈气概。而岑学恭用他的画笔描绘三峡,倾其一生,专注、专情,将他对三峡的爱、敬、叹、赞,将他对三峡的理解、感悟及其精神追求诉于笔端,纵情挥洒。

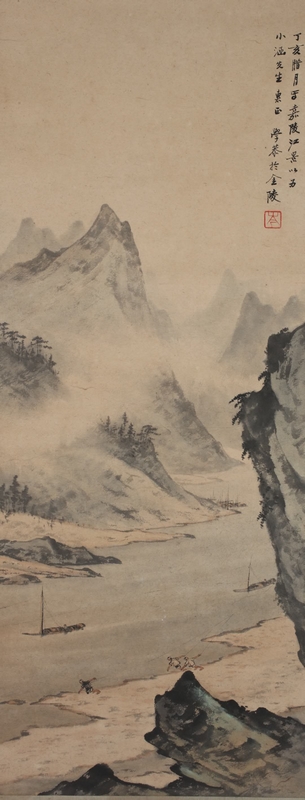

《嘉陵江景》

《坐楼观景》

岑学恭(1917-2009)出生于绥远(今内蒙古呼和浩特市),满族人, 1939年以优异成绩考入位于重庆的国立中央大学艺术系,直接受教于徐悲鸿、陈之佛、傅抱石、黄君璧、张书旂、吴作人、谢稚柳等绘画大师。岑学恭学习异常刻苦,很快即崭露出他的艺术才华,他参加各种绘画活动、举办了多次画展。1944年岑学恭从中央大学毕业,到中华全国美术会任秘书,负责全国性质的美术活动的组织及画家接洽等工作。1946年、1948年分别受聘于成都南虹艺专及杭州艺专,担负山水课的教学事务。这一时期岑学恭的作品多以中国传统绘画的表现形式示人,文人画气息浓郁,多用浅绛青绿,笔墨细腻淡雅,既得传统要义,又未落入前人巢穴,极具个人面貌,给人清净、空灵之感(见《嘉陵江景》,《坐楼观景》)。傅抱石先生对岑学恭更是不吝赞美之词,在岑学恭的画作上题道,“学恭之画本以谨严胜,其用斧劈小幅精者,几不类近百年所有青年作者中最为登赏鉴者也。”

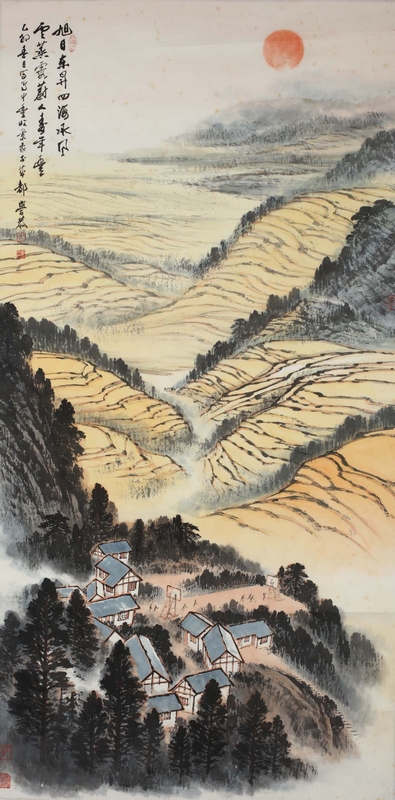

《人寿年丰》

新中国成立后,岑学恭先后在重庆市文联美术供应社、西南博物院、重庆市博物馆工作,1956调至重庆美术家协会任国画组组长,1972年重庆美协改为四川省美协,由重庆迁址成都,至此定居于成都。笔墨当随时代,这一时期“写生”成为新中国成立后画家们的共同选择。此时的岑学恭正值年富力强,充满了创作激情,不仅积极参与、推动美术事业发展工作,更立足于时代、社会、生活,以写实手法,绘制讴歌社会主义建设的新篇章,创作了大量的反映新中国建设题材的美术作品。在笔墨及设色的运用上得到了极大的丰富,作品多姿多彩,充满生机。(见《人寿年丰》)1955年岑学恭创作的《木筏》入选第二届全国美展,该作品被印制成单张宣传画,进入千家万户,成为众多家庭装饰的时髦贴画。

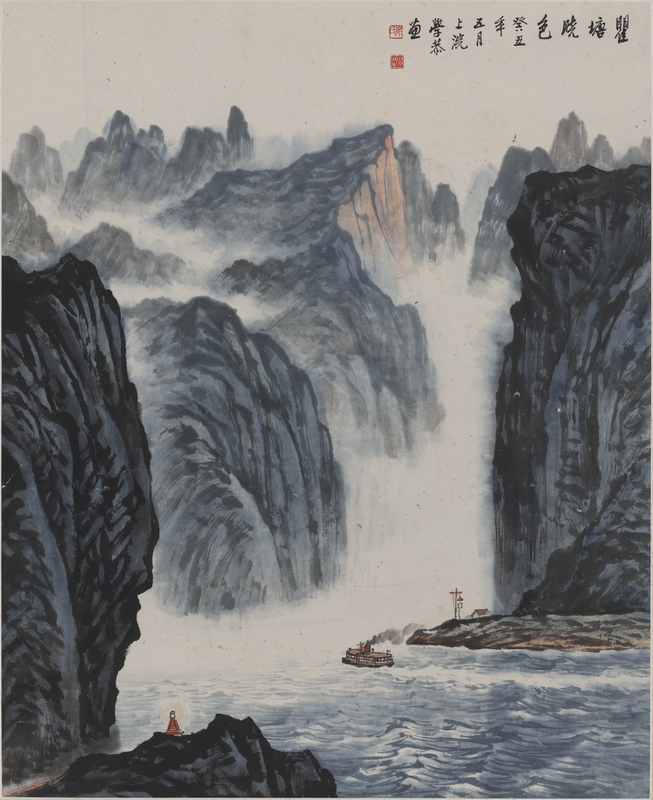

《瞿塘峡》

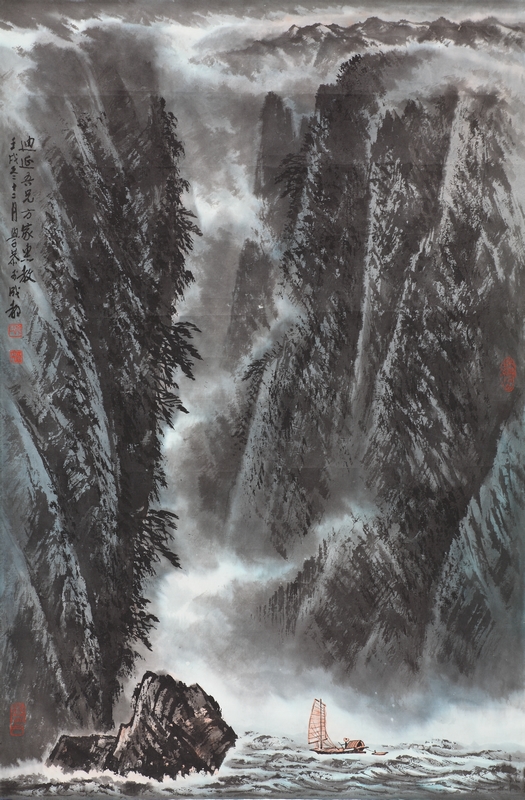

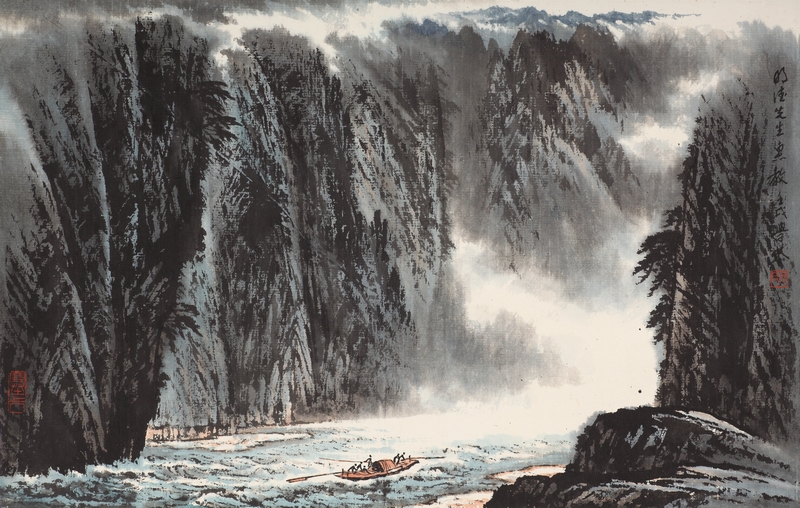

《峡江放排图》

而岑学恭终其一生所绘最多、具有个人鲜明标志性符号的绘画是“三峡”。 我们所见岑学恭所绘“三峡”较早的作品是1945年5月抗日战争即将取得胜利的前夕,当时只有28岁的岑学恭作为绥远人,画了一幅《三峡》赠与时任绥远主席的抗日将领傅作义先生,以表达对抗日将领的崇敬之情,徐悲鸿先生还亲自为此画题写了诗塘,当然岑学恭对三峡的描绘或应更早于此。岑学恭一生钟情于三峡、眷恋于三峡,描绘于三峡,自1970年代起即多以三峡为题作画,以表达对三峡的爱与敬,并通过对三峡的描绘抒写着他内心的精神世界。1970年代后岑学恭逐步确立和完善了自己的“三峡”绘画风格、笔墨表达形式,以及绘画理论体系,形成了自己独特的“岑氏三峡”风格,创立了三峡画派。(见《峡江放排图》,《瞿塘峡》)

岑学恭对三峡的不解之缘可追溯到他童年时期,他自述说,“我对三峡风景感兴趣,由来已久。小时候读到地理课本上面有插图、照片,其中描绘三峡景色,尤其使我对景生情,殊为神往。”他还说,“我17岁从内蒙古到南京读书兼攻国画三年,后辗转西北。日本侵略东三省,战争爆发,我又从西北步行两个多月到四川重庆,边读书边写生。一到三峡就被那里无形的磁场所吸引,我留恋三峡,一画就是60余年,不知走了多少路,登过多少峰,忍饥挨饿,冒雨艰行,无数次攀上绝顶构思画面,无数次乘坐木筏漂流江中,体验惊涛骇浪的感觉,仰观奇峻险峰,速写出几千张画稿精选题材,在中国山水画领域逐步形成我自己的风格。我创三峡画派其目的在于:弘扬中华文化艺术,最大限度地发现培养书画界中青年优秀人才,让他们同我一起探索艺术奥妙,持之以恒地用画笔描绘三峡壯景,以书画艺术形式将中国三峡景观推向世界,提高国际名声。”

从这段自述中不难看出,岑学恭对三峡的爱,一生初心不改,从未断绝。这种爱让他不断的亲近三峡、探寻三峡、揣度三峡,即使面对三峡的惊涛骇浪和悬崖峭壁的危险也甘涉险地,“搜尽奇峰打草稿”,无怨无悔,乐此不疲。他将对三峡的体味诉于笔端,用他特有的“岑氏”绘画语言向人们呈现出一幅幅多姿的、壮丽的“三峡”作品。

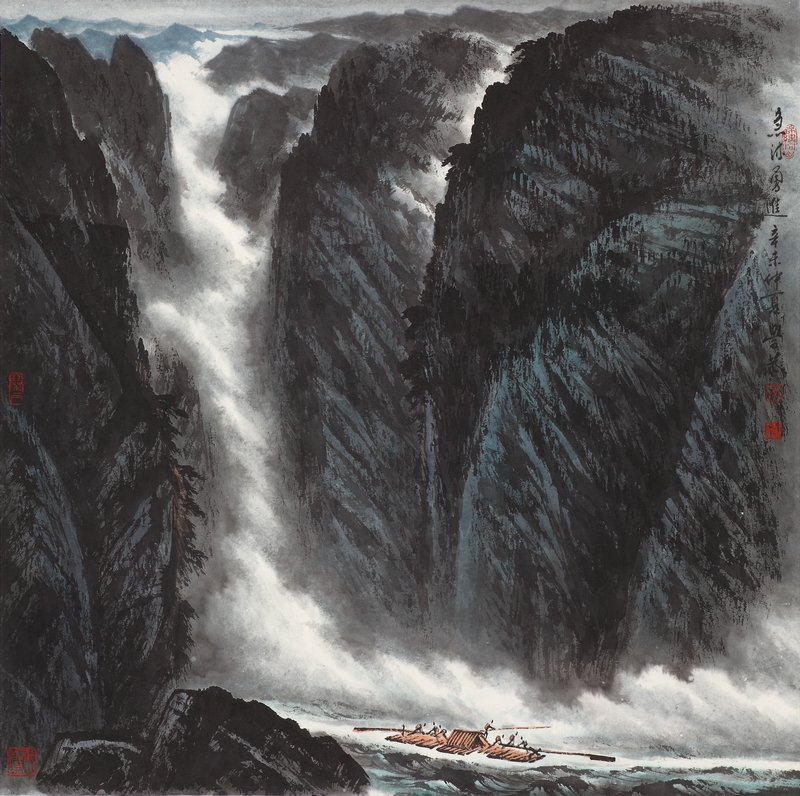

《巫山烟雨图》

《峡江图》

《急流勇进》

“岑氏三峡”别开生面,在构图、用笔、用色方面格外讲究,相得益彰。在画面构图上,法度严谨,峭壁山峰直耸云端,画至纸的顶端,波涛汹涌的江水画在画面最低的位置,“以低求高”, 凸显三峡伟岸之势;用笔上,以大斧劈皴的笔法纵情挥洒,苍劲有力,将三峡山川的雄奇险峻表现的淋漓尽致;用色上,以赭石、花青、重墨为主要色调并通过对墨色浓湿干淡的巧妙运用,染就山川江河之颜色,使画作愈加沉稳、厚重、气象万千。长江三峡历来以险、峻、雄、奇著称,而岑氏所绘三峡恰恰将三峡的这些特点表现的淋漓尽致、无以复加。(见《巫山烟雨图》,《峡江图》,《急流勇进》)

“岑氏三峡”的美学思想高度表现了岑学恭对于人与自然之间关系的认识以及个人精神层面的追求。他所绘山峰高耸入云,高山仰止,雄伟豪迈,人需仰视才见,使人对三峡的敬畏油然而生,突显了人在自然面前的渺小。画面的下方是波涛汹涌的江水和露出水面的礁石,竹筏航行其间,数名梢公掌舵持橹,凝聚精神,密切配合,掌握着平衡,搏击着翻滚的波浪,共渡危旅,勇往直前,驶向坦途。蒸腾的云雾挟裹着峭壁上葱茏的植被,给人以莫测、萧森之感,层峦山间的小屋在雾中若隐若现,充满生机,让人满怀希望。生动画面跃然纸上,充分体现了动静相济,虚实互映,人与自然抗衡归于和谐的哲学思想以及不畏艰险、团结进取、迎难而上,急流勇进的拼搏进取精神。“岑氏三峡”是画家经过多年的实践经历,对于三峡自然风貌、笔墨语言、继承与创新有着深入思考之后,形成的自己独到、深刻的见解,这种见解不仅包含对三峡地理地貌、气候人文的深入了解,更包含了画家自己认为的三峡所蕴含的强大的人格精神,以及画面所需承载的内容和笔墨表现形式。“岑氏三峡”决不单单是对三峡实景的描摹,而是融入了画家的思想与精神。(见《巫山烟雨图》,《峡江图》,《急流勇进》)

可以这样说,三峡对于岑学恭来说已不再是简单的山川,而是有着生命的物种,其中蕴含着巨大的精神、人格和力量。而这种精神、人格和力量正是画家在经历人生跌宕起伏,并无数次经历三峡急流险滩、礁石峭壁后对人生的深刻感悟。急流勇进,不屈不挠正是画家孜孜以求的人格精神。同时这种三峡的人格精神又不断浸漫着岑学恭的精神与身体,丰满着他的人格,再幻化成艺术的形式流淌于笔端。这是真正的艺术家应具有的境界,绝非是伪艺术家的故弄玄虚和生硬嫁接。这种物我融合的境界,是自然而然、水到渠成的修行正果。

微信关注 今日中国

微信号

1234566789

微博关注