本次展览分为烽火岁月的真实报道、和平建设时期的国际传播、持续向世界讲好中国故事三部分内容,通过挖掘大量史料、文物,为观众生动再现宋庆龄的国际传播实践

新中国的缔造者之一、中华人民共和国名誉主席宋庆龄同志是20世纪一位伟大的女性,她毫无保留地把毕生精力投身到中国人民的解放事业、社会主义建设事业、世界和平和人类进步事业中去,作出了卓越贡献。在宋庆龄伟大而光荣的一生中,她始终以世界眼光关注人类前途命运,认为“和平必须建筑在一切民族平等和各国建立互利关系的基础上。”无论是在艰苦卓绝的抗战岁月,还是在新中国成立后的社会主义建设时期,她积极投身于和平事业,致力于介绍中国,增进和平。

2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,在纪念伟大抗战胜利的重要时刻,10月11日,上海宋庆龄研究会、中国外文局西欧与非洲传播中心(今日中国杂志社)、中国福利会和上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会联合举办的《中国之声 世界之光—宋庆龄与国际传播》特展,在中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园开幕。

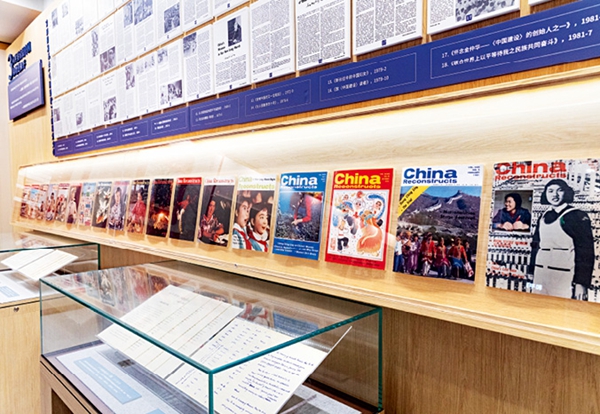

本次展览首次以宋庆龄的国际传播实践为主线,通过展示其各个时期的珍贵历史照片、书信、手稿及相关文献资料,呈现她在抗战时期投身反法西斯和平事业、为中国解放事业奔走呼号,以及新中国成立后创办并主持《中国建设》(后更名《今日中国》)继续向世界讲好中国故事,推动中外友好和世界和平事业等方面作出的历史贡献。

展览还首次集中展示了宋庆龄在《保卫中国同盟新闻通讯》(以下简称《新闻通讯》)和《保卫中国同盟年报》上发表的12篇文章、宋庆龄在《中国建设》上发表的36篇文章,以及国际友人在《中国建设》上发表的近200篇文章目录等珍贵历史资料。

展厅中,一件件珍贵的历史文献,一张张泛黄的手稿,一幅幅具有历史厚重感的杂志封面,仿佛是一部穿越时光的电影,向观众讲述着从烽火岁月到和平年代,宋庆龄持续向世界讲好中国故事的生动实践。

烽火岁月的真实报道

20世纪30年代初,宋庆龄先后热情支持创办了两份进步的英文刊物《中国论坛》《中国呼声》,在国民党统治区发出正义之声。刊物的主要内容是宣传中国人民的抗战,并揭露日本帝国主义对中国的侵略。自创刊起,宋庆龄就不断给予刊物以指导和支持。她不仅为杂志提供稿件,还亲自为这个刊物搜集材料,并介绍许多进步的国际友人在刊物上发表文章,支持中国抗战。在宋庆龄的关怀下,《中国论坛》《中国呼声》在国际上发出了中国人民要求民主和团结抗战的呼声。

抗日战争全面爆发后,宋庆龄又以其独特的身份和国际影响力,通过国际传播等方式,向世界揭露日本侵略者的暴行,争取国际社会对中国抗战的支持。她通过发表文章、演讲以及与国际友人的交往,向世界传递中国人民的抗战决心与和平愿景。

展览首次以宋庆龄的国际传播实践为主线,展示其各个时期的珍贵历史照片、书信、手稿及相关文献资料,呈现她投身反法西斯和平事业、为中国解放事业奔走呼号的的历史贡献

1938年,宋庆龄在香港发起成立“保卫中国同盟”(China Defence League),这也是中国福利会的前身,同时用英文出版了《新闻通讯》。通过保盟,宋庆龄向国际社会阐明世界和平与中国抗战的关系,指出中国人民抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分,支持中国抗战就是帮助他们自己,呼吁世界爱好和平的国家和人民积极行动起来援助中国,在向全世界客观报道中国抗战真实情况的同时,努力凝聚国际援助力量,在国际间架起了一座援助中国抗战的特殊桥梁。

宋庆龄为《新闻通讯》倾注了许多心血,她对《新闻通讯》的内容有明确的指导意见,先后亲自执笔撰写了8篇文章和评论,起到确定刊物主要方针和基调的作用。作为宋庆龄在抗战时期亲自创办的唯一刊物,《新闻通讯》这本短小精悍的刊物造成了广泛的对外影响,宋庆龄曾回忆说:“对于世界上真正想了解中国的斗争的人们来说,这些出版物做出了一定的贡献。”

宋庆龄还利用自己的国际人脉,介绍外国记者、作家和学者访问中国,在抗日战争的最前线亲眼目睹战争的残酷与中国人民的抗争精神。包括早期的美国女记者蕾娜、著名美国记者斯诺、斯特朗、伊罗生,及后来的爱泼斯坦、邱茉莉,路易·艾黎,挚友马海德医生、格兰尼奇,新西兰记者贝特兰、德国《法兰克福日报》驻华记者史沫特莱等。他们秉持客观立场,以极大的热情投入到中国人民的抗战事业中:斯诺陕北之行诞生了震惊中外的《红星照耀中国》(中文《西行漫记》)、贝特兰撰写专著《中国第一个行动—西安事变真相》、斯特朗出版中国抗战的著作《人类的五分之一》、史沫特莱完成朱德的传记《伟大的道路》等,通过他们的报道,增进了国际社会对中国人民反抗侵略,争取自由与和平的艰苦斗争的了解和同情,为中国人民的抗战事业作出了重要贡献。这些丰富的国际传播实践,保障了日后《中国建设》的顺利创办。

和平建设时期的国际传播

1949年新中国成立后,宋庆龄同志当选中央人民政府副主席,她以国家领导人的身份积极参与国际事务,推动中国与世界各国的友好交流。她在国内外发表大量演讲、文章,面向国际社会阐释、宣介新中国独立自主和平外交政策、传递中国和平声音。

1952年,《中国建设》创刊后,宋庆龄邀请各界著名人士组成阵容强大的编委会。图为创刊初期的工作人员在北京编辑部合影。后排左三:陈翰笙,后排右一:爱泼斯坦,后排右三:邱茉莉,前排左三:李伯悌

1951年,宋庆龄在世界和平理事会杂志《保卫和平》上发表《论和平共处》一文,阐述新中国独立自主的和平外交政策,她坚信和平共处不是空洞的口号,也不是软弱的象征,是“建立在绝大部分人类要求和平的事实上”,代表着大多数人的意志和真理。她广泛呼吁世界上爱好和平的人们联合起来,反对战争,保卫和平。1955年3月,万隆会议召开前夕,宋庆龄公开发表《五大原则》长文,坚信和平共处五项原则将成为国际行为的标准、为“协商解决东西方之间的未决问题”提供出路,积极推动五项原则在亚洲获得广泛认可,同时促进非洲及更多新独立国家逐渐认同。

宋庆龄深刻指出“和平是我们国家和民族的传统”,中国在同亚洲及太平洋国家保持来往的数千年中,“不曾有过好战的举动”,并且坚信中国必将以自身对和平的热爱“推动实现世界和平”。为此,她通过国际传播,广泛传播中国的和平主张,创办《中国建设》是她的重要实践之一。

面对西方国家的多重封锁,世界需要了解一个新生的中国。1950年10月,周恩来代表党中央正式向宋庆龄提出,由她创办外宣刊物,打破西方霸权主义的封锁,向全世界介绍新中国的真实情况。《中国建设》就是在这种形势下应运而生的。

首次集中展出宋庆龄在《中国建设》上发表的36篇文章及部分文章手稿

本次展览上首次展出了《中国建设》筹备工作会议纪要,有些泛黄的纸张上记录:1951年8月30日,宋庆龄在上海主持召开了会议,并确定了刊物的组织架构、编委成员、编辑方针、报道内容、受众群体、发行推广计划等。宋庆龄给《中国建设》确定的指导方针为坚持“真实报道的传统”;明确杂志的读者对象是“资本主义和殖民地国家的进步人士和自由主义者以及同情或可能同情中国的人”;杂志内容为“重点报道中国社会、经济、文教、救济和福利方面的发展,以使国外最广泛的阶层了解中国建设的进展,以及人民为此所进行的努力”。

为了办好杂志,宋庆龄呕心沥血,从美国请来国际知名记者爱泼斯坦担任执行编辑,邀请各界著名人士组成阵容强大的编委会,包括金仲华、陈瀚笙、钱端生、李德全、刘鸿生、吴怡芳、吴耀宗、唐明照等,他们为办好杂志出谋划策,做出了贡献。

1952年1月,《中国建设》创刊号公开发行,在创刊号上,宋庆龄亲自撰写了发刊词,强调杂志的使命是“向世界介绍中国人民在建设新国家过程中所取得的成就,增进各国人民之间的友谊与理解”。她特别指出,和平与发展是中国人民的追求,也是全人类的共同愿望。

在宋庆龄的指导下,《中国建设》形成了独特的办刊风格。杂志内容涵盖政治、经济、文化、社会等多个领域,既有对国家政策的解读,也有对普通百姓生活的真实记录。宋庆龄特别强调,杂志的内容必须真实、客观,避免空洞的宣传,要以人文关怀打动读者。她还邀请了一批国内外知名作家、记者和学者为杂志撰稿,确保了内容的高质量。例如,美国记者埃德加·斯诺、英国作家韩素音等都曾为《中国建设》撰写文章,他们的作品为杂志增添了国际视野和深度。

毛泽东在1958年赞扬该刊内容道:“《中国建设》用事实说话,对外宣传就应该这样做。”

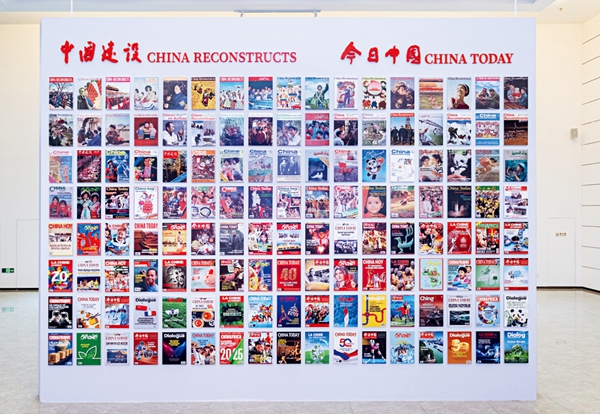

展览展出的从《中国建设》到《今日中国》各文版创刊号封面

《中国建设》同时也是宋庆龄的主要言论阵地,在她的生命中占有重要地位。1955年10月,她在该刊上发表《维护和平的新力量》一文,强调各国实施五项原则是维护和平的新力量,推动五项原则成为世界更多国家间的行为规范。她先后在该刊发表36篇文章,引领着《中国建设》的编辑方针与党和国家大政方针保持一致。

在宋庆龄的努力下,《中国建设》成功进入那些尚未与新中国建交甚至是敌对的西方国家,向全世界介绍新中国真实的情况,成为中国对外宣传的重要窗口。她主张各国开展广泛的交流与合作,并将《中国建设》作为国礼赠送多国政要,这有利于“加深互相了解,加强彼此合作,造福人民大众,巩固国际和平”。许多外国读者通过这本杂志了解了新中国的真实面貌,在中外人民之间架设了相互沟通和合作的桥梁。

上海宋庆龄研究会会长薛潮指出,从全民族浴血抗战到新中国筚路蓝缕,从《保盟通讯》到《中国建设》,宋庆龄开展国际传播的理念、智慧和眼光在实践中闪耀光芒。她始终坚持“永远和党在一起”,团结和引领众多国际友人,秉持真实报道的新闻原则,矢志不渝地将新中国发展的实际情况、中国人民的和平企盼和悠久灿烂的中华文化向全世界传播。

持续向世界讲好中国故事

从宋庆龄倾注心血创办的《中国建设》,到如今的《今日中国》。70多年来,杂志始终按照宋庆龄确定的“真实报道的传统”,不忘初心使命,履行向世界讲好中国故事、传播好中国声音的职责,不断发扬光大宋庆龄开创的伟大事业。

2004年《今日中国》首开中国国际传播期刊本土化的先河,率先走出国门,分别在墨西哥和埃及建立了拉美分社和中东分社,选题策划和出版发行前移到对象国。此后,《今日中国》西文秘鲁版、土耳其文版、葡萄牙文版以及《中法对话》《中德对话》也先后在对象国创刊发行。现用英、法、西、阿、德、土、葡、中出版11个印刷版、7个网络版,发行全球160多个国家和地区,年发行量200余万册,是海外受众了解中国信息的重要传播平台。

《中国之声 世界之光——宋庆龄与国际传播》特展封面主题墙

2021年,作为中央事业单位机构改革的试点,中国外文局以《今日中国》为主体,整合成立中国外文局西欧与非洲传播中心(今日中国杂志社),由此形成了精品期刊、新媒体传播、文化传播、国别区域研究、中外文化交流、本土化传播六大业态。

随着新媒体技术的快速发展以及高质量国际传播的需要,《今日中国》建成多语种海外社交媒体账号矩阵,加快由原有单一杂志生产向构建数字化、视频化、社交化的平台型国际传播机构转型;特别是在围绕“加快构建中国话语和中国叙事体系,全面提升国际传播效能”方面开展了丰富的国际传播实践。《今日中国》紧紧围绕和平与发展的时代主题,聚焦共建“一带一路”倡议、人类命运共同体理念、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议、全球治理倡议、中国式现代化等重大主题,打造“见证中国”“近观中国”“站在中东看中国”等微视频品牌栏目,形成中埃发展论坛、中土合作论坛、中法对话、中非影像大赛、今日中国会客厅等品牌活动。发挥多语种、本土化优势,高质量推进区域国别研究;在欧洲、非洲等国家,形式多样的人文交流活动进一步促进了中外文明的交流互鉴。

大量珍贵历史资料吸引观众驻足观看

中国外文局西欧与非洲传播中心(今日中国杂志社)主任赵丽君表示,“今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,在这重要的时刻,我们重温宋庆龄同志从事国际传播、维护世界和平方面的理论与实践,既是对历史与她本人的致敬,更能为当下与未来带来深刻启示。当前世界百年变局加速演进,但和平、发展、友谊始终是各国人民的共同愿望和追求。作为宋庆龄事业的继承者,将赓续推进宋庆龄未竟的和平事业,肩负起向世界讲述中国故事的使命,努力讲好中国致力于和平发展、合作共赢的故事,讲好中国推动构建人类命运共同体的故事。”

在纪念抗战胜利80周年的今天,让我们以宋庆龄的和平理念为指引,从伟大抗战胜利中汲取前行智慧和力量,携手国际社会,为维护世界和平、推动构建人类命运共同体贡献智慧和力量。

微信关注 今日中国

微信号

1234566789

微博关注