2012年,逄思佳在肯尼亚肯雅塔大学剪纸体验活动中与学员合影

逄思佳,这位在海外生活近14年的青年剪纸艺术家,以一把剪刀、一方宣纸为媒介,在跨文化语境中探寻剪纸艺术的多元表达,与世界剪纸艺术展开深度对话。归国后,她持续深耕剪纸文化研究,全力推动这门传统技艺在当代绽放新的光彩。

充满挑战

逄思佳出生于山东济南,其父亲曾担任肯尼亚肯雅塔大学和巴西帕拉州立大学孔子学院院长,母亲也长期专注于海外中文教育事业。在中外文化交融的家庭氛围熏陶下,她心中埋下了跨文化交流的种子。

2011年高中毕业后,逄思佳前往肯尼亚肯雅塔大学攻读法语学士学位。在求学期间,她时常以志愿者的身份参与孔子学院的活动,亲眼见证了书法、武术、剪纸等中国文化符号如何成为跨文化交流的桥梁。

在与当地学生交流的过程中,逄思佳深切意识到自己肩负“中国形象传递者”的使命。这种身份自觉,也激发了她对中华传统文化的浓厚兴趣。“当远离祖国的文化土壤时,我反而更渴望亲近它。那时我就想,假期有机会一定要回国系统学习传统技艺。”她回忆道。

尚未归国,逄思佳已在肯尼亚投身传统文化的学习与实践。为丰富孔子学院的文化活动、营造浓郁的春节氛围,她借助临摹网络图案自学剪纸。“我发现剪纸的原理并不复杂,只需抠掉画好的图案就能完成。”她说道。随着实践经验的积累,她也从临摹逐步过渡到了创作。

然而,设计剪纸对逄思佳而言却充满了挑战。由于未曾接受专业的设计训练,她每构思一幅原创剪纸作品都需耗费大量时间。为弥补这一短板,她养成了随时记录纹样、收藏优秀设计的习惯。通过长时间的积累,她的纹样库越来越丰富,设计经验也在一次又一次地学习和实践中得到提升。

在一场春节剪纸活动中,有位学员抱怨剪刀不够锋利,剪出来的图案边缘毛糙不堪。她接过剪刀,亲自尝试了一番,成品边缘整齐如裁。学员看到后不禁惊叹道:“原来不是剪刀不好用!”这让她意识到掌握剪纸技艺的难度,也更坚定了她深耕技艺的决心。

2014年,逄思佳完成首幅独立创作剪纸作品。回忆起创作契机,她说:“当时我还在肯尼亚,内罗毕法语联盟举办主题比赛,要求用任意艺术形式诠释10个指定法语词汇。”她选取意为“氛围”的词汇,基于对巴黎浪漫氛围的想象,用剪刀在红纸上刻画出巴黎铁塔前一对相拥的恋人。

令逄思佳惊喜不已的是,这幅作品不仅荣获了一等奖,更让从未见过剪纸的法国和肯尼亚评委惊叹道:“剪刀竟能创造出如此细腻的画面!”而这次经历也成为她持续创作的动力。

重获新生

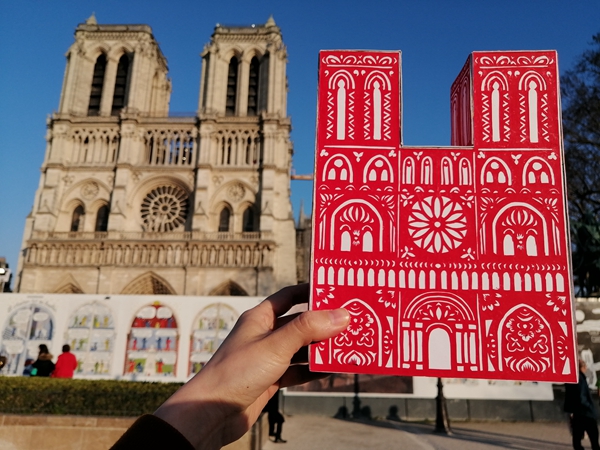

基于首次获奖的经历,逄思佳开始探索“地标建筑剪纸”创作。在作品中,她保留建筑的外轮廓,运用原创花纹对内部细节进行重构。她解释道:“相较于完全复刻复杂的建筑结构,这种方式既降低了创作难度,又能借助纹样为作品赋予全新的艺术个性。”

由于在大学期间选修了韩语,逄思佳萌生了创作一幅韩国地标建筑剪纸作品的想法。偶然间,她得知韩国崇礼门因火灾遭到严重损毁。“看到照片那一刻,我便决定用剪纸让这座建筑‘重获新生’。”她说道。

作品完成后,逄思佳将其赠予学校韩语中心的主任—一位头发花白的老爷爷。当收到这份特殊的礼物时,主任夫妇都被深深打动。而这次经历,也成为逄思佳日后创作“消失建筑”系列作品的重要契机。

本科毕业后,逄思佳前往法国深造,攻读硕士和博士学位。巴黎的浓厚艺术氛围,激发了她对剪纸创作的持续探索。她耗时一年多,用剪纸重现了20座巴黎建筑,其中10幅是当今最有名的建筑,另外10幅是历史上消失的建筑。

设计建筑剪纸需要参考建筑平面图,然而这类资料却难觅踪影,特别是那些已然消失的建筑,这给逄思佳的设计工作带来了不小的困扰。为了完成作品,她常常参考建筑照片,自行绘制平面图,在复刻消失建筑方面下了不少功夫。她表示:“能够用剪纸重现消失在历史尘埃中的建筑,是一件极具意义的事情。”

最终,“当巴黎建筑遇上中国剪纸”系列作品历经多轮激烈角逐,获得了法国高等教育部和法国大学事务中心文化部的大学生创新项目资金支持。她将奖金用于举办个人展览,让融合中法美学的剪纸作品走入公众视野,使更多人领略到剪纸这一独特艺术形式的魅力。

近年来,逄思佳专注立体剪纸创作。她坦言:“其难度远超平面剪纸,我需要用厚纸壳替代竹骨等传统材料搭建模型,全凭手工反复试验拆解组件。一件作品常需耗时数月甚至半年。”鱼灯、敦煌铃鼓等传统文化符号经她之手,以立体剪纸形式焕新呈现,让传统工艺在当代续写文化叙事。

渐渐地,随着原创作品的积累和个人展览的成功举办,逄思佳受到了越来越多的关注。多家孔子学院以及中外品牌纷纷向她发出邀请,希望她能策划剪纸体验活动。

逄思佳制作的巴黎建筑剪纸作品

文化交流

在主持剪纸体验活动中,逄思佳发现传统模式的局限:简单体验和单一内容难以传递深厚的文化内涵。“需让参与者触摸到剪纸的文化根脉。”她说,“既然我对剪纸有一定了解,为什么不利用自己的知识和能力,让参与者能感受到剪纸更深层的魅力呢?”

为此,逄思佳在活动中增设知识讲座,系统解读剪纸的文化渊源。“我希望让外国民众了解到中国剪纸是一件有着历史深度、地域广度、文化内涵以及技艺难度的艺术。”她说。

随着逄思佳对剪纸艺术的深入钻研,她还收获了一段意想不到的缘分——她在专业领域的积累曾引起法国艺术家朱莉·奥齐永的关注。

朱莉在撰写《世界纸艺巡礼》时,特邀逄思佳提供学术支持。逄思佳毫不犹豫地答应了,将自己所了解的中国及世界剪纸知识,逐一讲述给朱莉。她凭借严谨的考证,向朱莉指出:现代剪纸用纸起源于中国古纸,还纠正了“大理石纹纸技艺”记载中的偏差。基于对逄思佳的欣赏,朱莉将她列入了这本世界手工纸百科全书的亚洲艺术家专访名录。

2022年,逄思佳在海外社交媒体上开设了个人账号,分享中国剪纸艺术家的作品,使世界各地的剪纸爱好者能够领略中国当代剪纸的魅力。截至目前,她已经分享了上千幅优秀作品,吸引了来自世界各地的剪纸爱好者和艺术家的关注。

每逢春节,逄思佳都会给过去一年里始终支持她的粉丝寄送亲手剪制的“福”字与生肖剪纸。“无论他们身处哪个国家,我都会寄出这份心意。”她说,收到这份特别礼物的粉丝,总会向她表达内心的激动与惊喜。

有一次,逄思佳给一位白俄罗斯粉丝寄去了春节剪纸,对方回赠了一张自制的剪纸贺卡。后来她得知,这位粉丝是白俄罗斯国家级非遗大师,同时也是一名职业剪纸教师。通过这次互动,两人建立了联系,逄思佳将他的故事写成专访,发表在《中华剪纸》杂志上。

此后,她陆续采访了来自乌克兰、瑞士等国家的多位剪纸艺术家,积极推动中外剪纸艺术的交流与对话。

在与各国艺术家交流的过程中,逄思佳深刻感悟到:“剪纸能够成为跨越国界的世界语言。各国的剪纸艺术都有其独特风格,又因对美的共同追求而殊途同归,成为人类文化宝库中的璀璨明珠。”

在多元剪纸艺术的熏陶之下,逄思佳开始探索剪纸的跨文化风格,把瑞士黑色剪影、犹太水彩染色等技法融入创作之中。她坦言:“虽说坚持一种风格更容易打响名气,但我还是想进行各种尝试。我还年轻,年轻本就是试错的资本。”

2024年回国之后,逄思佳入职山东财经大学国际教育学院,负责教授留学生。她把剪纸融入《中国概况》课程,使其成为留学生感知中国文化的一扇窗口。同时,她也成为学校接待外国访团的一张文化名片,并且将一部分研究重心聚焦于剪纸和非遗的国际传播,探索怎样通过创新的传播方式与交流策略,让剪纸艺术和非遗文化在全球范围内收获更广泛的关注与喜爱。

如今,逄思佳正积极推动中国和瑞士的剪纸艺术交流。她表示:“我希望能为剪纸国际交流贡献自己的力量,让中国剪纸在世界舞台上持续绽放魅力,成为跨文化交流的纽带。”

杨 宁 《人民日报海外版》记者

江 悦 《人民日报海外版》实习记者

微信关注 今日中国

微信号

1234566789

微博关注