曾经提起安徽,我们会想到归来不看岳的黄山,想到明快抒情的黄梅戏,亦或是惊险震撼的挺进大别山的红色历史。如今,这座中部城市以创新驱动科技自立自强,向“新”求变,向“智”而行,引领传统产业升级、新兴产业跃进,并向未来产业昂首进发,在新时代绘制出一张高质量发展的崭新名片。

现代化种业护航粮食安全

粮食安全是“国之大者”。几十年来,作为黄淮海区域核心育种区和江淮千亿粮仓战略支点,安徽宿州持续在农业领域扮演着重要角色。一群来自中国农业大学的科研人员深耕于此,为推动种业现代化挥洒着汗水。

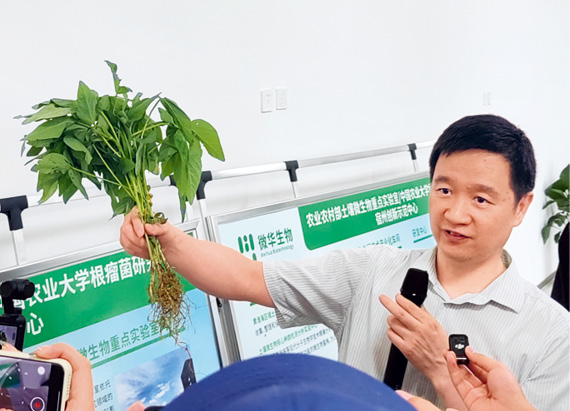

大豆应用广泛,除食用和榨油外,产生的豆粕还是畜禽和水产动物蛋白的主要来源,在保障粮食安全方面举足轻重。中国农业大学(以下简称“中农大”)生物学院副院长、农业农村部土壤微生物重点实验室主任楼慧强介绍,中国提出扩种大豆和油料计划,并推动生物育种技术突破,极力减少对进口的依赖。这其中,一类肉眼看不见的微生物—根瘤菌,正悄然发挥着巨大作用。

楼慧强向记者展示大豆根瘤 图/本刊记者 赵 阳

“大豆蛋白质含量很高,通常超出普通谷物的四五倍,秘密就藏在根部一串串小瘤中。”楼慧强解释说,这些瘤是由根瘤菌侵染大豆根部形成,不仅能提高蛋白含量,还能有效提高大豆产量。此外,“中国化肥的利用率不足40%,不仅造成大量浪费,还造成了面源污染。”他指出,根瘤菌能将空气中的氮转化为植物可吸收的氨,一定程度上替代化肥,经济效益和生态效益均十分显著。

实际上,中国对根瘤菌的研究已走在世界前列。早在20世纪六七十年代,土壤微生物学家、中国科学院院士陈文新便投身该领域。她踏遍全国搜集样本,建起世界上规模最大的根瘤菌资源库。然而,根瘤菌对土壤、作物品种、气候高度敏感,如何让其更高效,更具适配性,甚至让非豆科作物实现固氮,是中农大团队攻关的重要方向。

2017年以来,楼慧强组织10多名教授扎根宿州,开展对固氮微生物系列产品的深入研发。第三方专业机构测产数据显示,团队联合企业研发的复合根瘤菌、联合固氮菌产品,可使作物增产8%-20%,同时减少5%-25%的氮肥施用,投入产出比高达1:16。

然而,农业科研成果能否落地应用,关键要看广大农户是否买账。楼慧强介绍,“为了不额外增加农民负担,团队研发了多种产品形式,包括种子包衣、菌豆同播以及菌剂拌种,力求简化使用方式。同时,还研发了便携式微型拌种机,打通了推广应用的‘最后一公里’。”截至目前,相关技术成果已累计推广面积超800万亩,覆盖安徽、河南、黑龙江等17个省份。

2025年7月19日,在安徽省亳州市谯城区古城镇后许村大豆玉米带状复合种植基地,农民正在为大豆玉米松土除草

宿州作为中国高蛋白大豆的主产区,每年常规种植大豆的面积超过200万亩,这为团队提供了广阔的研究与应用空间。楼慧强透露,依托当地政府、企业和学校的支持,学院在宿州设立了教授工作站、科技小院以及示范中心,目前正在筹备建设研究院。学院聚焦生物育种、智慧农业、生态可持续农业等前沿领域开展深入研究,并通过构建“政府搭台、企业出题、高校解题、市场阅卷”的协同创新机制,加速科研成果转化,为农业现代化建设注入强劲动能。

这样的故事在宿州并不鲜见:中国农业大学、南京农业大学、西北农林科技大学等高校汇聚,中农发种业、荃银种业、皖垦种业等种业企业纷纷布局,国家级主推品种“华成865”“宿豆051”等优异品种密集诞生……

种子是农业的“芯片”。近年来,宿州市大力推动种业科技创新,现代种业发展水平显著提高。自2021年以来,全市自主选育的国审省审农作物品种近100种,年繁育种子量达15万吨。2024年,安徽省农业科技进步贡献率达67%,农作物耕种收综合机械化率达86%,农业生产信息化率达51.2%,均居全国前列。

2025年7月9日,“高质量完成‘十四五’规划”首场新闻发布会中,国家发展改革委主任郑栅洁表示,“十四五”以来,中国粮食安全基础进一步夯实,中国人的饭碗牢牢端在自己手中,有了更强的抗冲击能力。目前,全国累计已建成超过10亿亩高标准农田;粮食生产实现“21连丰”,2024年迈上1.4万亿斤新台阶;谷物、肉类、花生、蔬菜、茶叶、水果等产量位居世界首位。

制造业“汽”势如虹

2025年第一季度,安徽汽车及新能源车产量双双跃居全国第一,汽车出口亦位列全国榜首。全国每生产8辆车就有1辆“安徽造”;每出口4辆车就有1辆来自安徽。作为安徽省“首位产业”,新能源汽车行业交出了一份亮眼的成绩单。

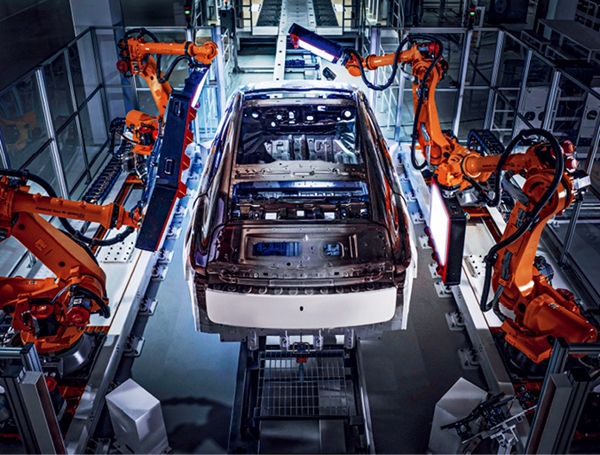

位于安徽合肥的尊界超级工厂的焊装车间,几条机械臂有条不紊地辗转腾挪—抓取、测量、计算、固定……不一会儿便完成了四个门板的拼装,一辆尊界S800初具雏形。该车型捅破了国内新能源汽车价格的天花板,其“豪华”不仅体现在售价,更彰显于近乎严苛的品质追求。“向上突破”标记在了尊界的每个细节,目光所及之处都是一次技术的炫技。

尊界超级工厂AI智检现场

江汽集团股份公司总经理助理罗世成全程参与了尊界品牌的打造。对他来说,尊界诞生的每一步都肩负着巨大压力。他举例说,金属成型过程中使用的拉延油会对车身镜面质量起到很大影响。“对于一些无法避免的污染物残留,行业标准是7-8克,合作伙伴却要求严控在4克以下,这是对我们技术的极致考验。”罗世成介绍,为此,尊界团队从设计阶段起就精益求精,尽可能减少瑕疵产生,减少打磨程序,所有单件都采用机械手抓取,并在环节的转换过程中,减少污染风险。经过种种优化,尊界团队将数值控制在了1.6克,超标准完成目标。

能够将极致工艺要求完美落地,离不开尊界超级工厂世界级的智能化水平。负责人魏大卫介绍,工厂产线配备超过1800台智能机器人,实现了冲压、焊接、涂装、总装四大工艺的全面自动化与数字化,同时支持智能柔性定制能力。

值得一提的是,基于华为iDME工业数据模型驱动引擎技术,工厂每秒采集30万条数据,持续优化迭代工厂的生产流程与工艺经验,实现常造常新、自我进化。特别是焊装与涂装环节,数字孪生应用已达行业领先水平。

目前,尊界超级工厂年产能达20万辆,预计达产后产值可达1000亿元人民币。

“十四五”规划明确提出,聚焦新能源汽车等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用。“安徽始终把创新作为驱动汽车产业升级、实现高质量发展的核心动力,坚定不移地走以强促大的路子。”安徽省发展改革委副主任刘文峰介绍,为此安徽组建起“智囊团”,并全力打造高能级创新平台,加强关键共性技术攻关和前瞻技术布局。同时,推动“政产学研金服用”深度融合,加快推动科技成果转化进程。

这一系列措施卓有成效,“十四五”以来,安徽新能源汽车产量由2020年的10.5万辆,提升至2024年的168.4万辆,增长高达15倍。2024年,安徽全省汽车产业链企业营收突破1.5万亿元,连续两年保持20%以上增速。

在月球上盖房子

科技创新点燃了安徽产业升级的强劲引擎,这片充满活力的土地上处处涌动着科创的春潮,以无尽的探索精神不停追逐产业新高度。

自2020年底嫦娥五号带回1731克月壤以来,中国已与6个国家开展共享研究,取得了一系列突破性进展,刷新了人类对月球的认知。在深空探测实验室(天都实验室),研究员们正摩拳擦掌,为早日实现用月壤在月球“建房子”埋头钻研。

2024年3月20日,天都一号、二号通导技术试验星由长征八号遥三运载火箭在中国文昌航天发射场成功发射升空

实验室未来技术研究院高级工程师、“月壤3D打印系统”技术负责人杨洪伦介绍,“月壤3D打印系统”是一台可以利用聚光太阳能,将月壤制成砖的装置。装置发射到月球后,可就地取材,利用自动化设备实现月壤砖的制造。不局限于砖,装置柔性的光纤束还可以实现月壤任意形状成型制造。

逐梦星空,叩问苍穹。深空探测实验室系统研究院月球探测研究室主任、研究员任筱强表示,作为世界上最具有挑战性和带动性的高技术之一,深空探测活动在刷新人类对宇宙认知、变革生产生活方式、拓展人类生存疆域和维护可持续长远发展等方面具有重大意义。

杨洪伦介绍,通过开展月壤成型制造的研究,可进一步拓展满足月面交通道路、设备平台和建筑物的建造需求,支撑更大规模、可持续的月面探测和资源开发利用活动。相关的关键技术,也为后续深空资源开发利用、月面能源系统建设奠定了基础。

2024年10月,中共中央总书记习近平在安徽考察时指出,推进中国式现代化,科学技术要打头阵,科技创新是必由之路。近年来,在安徽,第一个国家实验室落户合肥,综合性国家科学中心提能升级,量子信息、聚变能源、深空探测三大科创高地拔节起势,13个大科学装置迭代布局,“九章三号”、“祖冲之三号”、人造太阳、天都双星、九韶内核软件、超导质子回旋加速器等世界级“明星”从这里走出。

科技攻关赋能经济发展新活力,科技创新的关键变量转化为高质量发展的最大增量。当前,安徽战略性新兴产业产值占规上工业比重达43.6%;规上高新技术产业对规上工业增加值增长的贡献率达76.6%,每天新增科技型中小企业超20家,高新技术企业超10家;区域创新能力稳居全国第一方阵。

国家发改委秘书长袁达表示,“十四五”期间,中国科技和产业创新成果层出不穷,创新已成为推动高质量发展的主要驱动力,新质生产力正在全面改变我们的生产生活方式。中国正从全球制造中心向全球创新中心大步迈进。

微信关注 今日中国

微信号

1234566789

微博关注