Les

trésors du quotidien chinois

|

| La

qipao. |

Le vent de l'Est souffle sur l’Occident. Ne devient-il pas

alors urgent de s'interroger sur les fondements d'un XXIe

siècle qui s'annonce singulièrement chinois? Pour tenter de répondre

à cette interrogation, l'exposition « Chine : trésors

du quotidien », propose une traversée de la société chinoise

au fil du XXe siècle.

En suivant le peuple d'une

Chine rurale, l’exposition s'attache à mettre en lumière la permanence

de l’histoire au quotidien.

L’historien et commissaire d’expositions sur la Chine François

Dautresme (1925-2002) est notre guide. Pendant quarante ans, cet

homme a parcouru le pays dans son immensité et sa diversité et

a patiemment réuni plusieurs milliers d'objets. Cette fructueuse

collecte est d’autant plus riche qu’elle semble unique en Occident

et constitue, aujourd’hui, les archives matérielles d'un XXe

siècle en voie de disparition. Cet esprit curieux à l'œil exercé

affectionnait autant les marchés que les humbles échoppes de village.

Des œuvres provenant du musée Guimet répondent à cet ensemble

hors du commun qui n'appartient guère aux cantons traditionnels

des collectionneurs. François Dautresme demeure avant tout un

pionnier, un découvreur. La présentation d’une si grande abondance

se fait à partir d'exemples concrets et suit les âges de la vie.

Ainsi, l'enfance, la jeunesse, la vie au travail et la vieillesse

permettent de fédérer nombre d'éléments significatifs des us et

coutumes.

Du

berceau au tombeau…

|

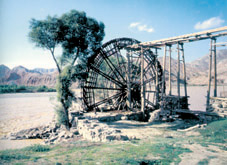

| Une

noria près de fleuve Jaune, une vue encore familière dans

certaines campagnes. |

L'enfance est abordée grâce

à une iconographie modelée ou imprimée. Un ensemble de statuettes

en céramique offre un panorama des Han aux Qing (206 av. J.C.-1911).

On prend ainsi conscience que l’enfant n'a jamais été conçu comme

un simple adulte en réduction, mais qu'il requiert une façon d'être

bien à lui, avec un code spécifique riche en emblèmes de toutes

sortes. Les estampes, le mobilier, les vêtements et les jouets

participent de cet univers magique qui, semble-t-il, a pour vertu

essentielle non seulement de créer un monde singulier, mais aussi

de conjurer les forces maléfiques qui pourraient attenter à l'équilibre

de l'enfant.

La jeunesse est évoquée en suivant les deux modalités chinoises

traditionnelles yin

et yang, féminin et masculin. Le portrait de la jeune Chinoise est retracé

depuis la fin de l’Empire jusqu’à l’établissement de la République

populaire. Sobre ou sophistiquée, l’image de la femme épouse le

siècle ou s'impose en fonction des aléas d'un statut en permanente

évolution. Au début du XXe siècle, le corps est gommé

sous le carcan hiératique de la robe mandchoue. À partir des années

vingt, avec la recrudescence de l'influence occidentale, la qipao

exalte la silhouette. Enfin, à la fin des années cinquante, le

retour à l'uniforme tente d'abolir non seulement le corps, mais

aussi le sexe, l'âge et le milieu social.

|

| Vase

à pied de la dynastie des Ming (1368-1644) avec motif

d'enfants jouant au ballon. |

La seconde partie du XXe

siècle est consacrée à son compatriote masculin. La prise du pouvoir

en 1949 par les troupes communistes projette le héros révolutionnaire

au premier plan. La reconstruction du pays est à l'ordre du jour,

paysans, ouvriers et soldats constituent les fers de lance de

la nouvelle société. La caserne représente un modèle social, le

soldat, un idéal.

Le corps principal de l'exposition est dédié au monde du travail

à la campagne, sur la mer et les rivières, et au village. L’exposition

insiste sur les moyens de production : outillage, traités

techniques, machines plutôt que sur les produits manufacturés.

En avant-propos du travail de la terre, ont été réunis des mingqi,

ces modèles réduits en céramique disposés dans les tombes. Ils

témoignent de l'ingéniosité des paysans de l'époque Han (206 av.J.C.-221

apr.), tout en illustrant les liens qui existent encore aujourd'hui

avec certaines des techniques. Trois manuels classiques d'agronomie

voisinent avec des petits outils.

La présentation des métiers de la pêche procède de la même logique.

Boussoles et cartographie attestent de la précocité de la Chine

dans le domaine de la navigation. Nasses, filets, casiers, épuisettes,

hameçons de toutes sortes renseignent sur les méthodes en usage.

Un radeau pour la pêche aux cormorans, ainsi qu'une jonque entièrement

équipée, permettent de matérialiser une activité installée principalement

en Chine centrale et méridionale. Poissons ou coquillages ont

été l'objet d'une abondante iconographie et certaines de ces représentations,

la plupart en porcelaine, ponctuent cette évocation du monde des

eaux.

En ce qui concerne le travail au cœur du village, il s'agit essentiellement

de celui de petits artisans qui pourvoient au quotidien, assurant

localement une réelle autonomie par rapport aux grands centres

urbains. Le fabricant de sandales, le forgeron, le tisserand ou

le médecin appartiennent au paysage familier du village. La part

belle revient au potier où de nombreux éléments ont été rassemblés

à proximité du tour : ouvrages techniques, outils et créations

témoignages d’un savoir-faire unique et que les Chinois ont porté

au plus haut niveau.

Dans tout l’Extrême-Orient,

la vieillesse est synonyme à la fois de sagesse et de liberté.

Le vieillard est un homme serein qui bénéficie de loisir important.

Il vit la plupart du temps, protégé par les siens, dans la droite

ligne de l'éthique confucéenne et savoure les moments passés avec

les gens de sa génération. Bonnets, lunettes, pipes, flacons à

tabac, cages à oiseaux, cages à souris, arènes à grillons constituent

son quotidien. Ces objets de confort et de plaisirs voisinent

avec l’autel des ancêtres. Il est ici suggéré par une grande peinture

et achève cette traversée d'une Chine rurale du XXe

siècle.

Provence Alpes Côte d'Azur

– Monaco, Grimaldi Forum

Du 10 avril au 16 mai 2004