Nach der Rückkehr von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vom 25. EU-China-Gipfel am 24. Juli in Beijing lautete das enttäuschte allgemeine Urteil der europäischen Presse, man habe die Positionen Europas nicht durchsetzen und Differenzen nicht ausräumen können. In China war man etwas unaufgeregter. Trotzdem sagte Staatspräsident Xi Jinping, der Frau von der Leyen und weitere EU-Größen am Donnerstagmorgen empfangen hatte, klar und deutlich, Europa solle die „richtigen strategischen Schlüsse“ aus der aktuellen turbulenten internationalen Lage ziehen. Er meint damit, die Kooperation deutlich auszuweiten und Handelshemmnisse zu überwinden. Dies sei die Erwartung der Menschen und auch aus historischer Perspektive der richtige Weg.

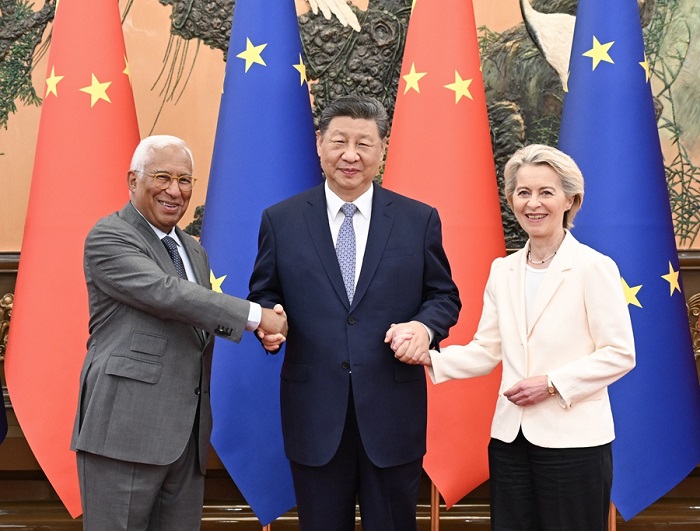

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat sich am 24. Juli in der Großen Halle des Volkes in Beijing mit dem Präsidenten des Europäischen Rats, António Costa, und der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, getroffen, die zum 25. Gipfeltreffen zwischen China und der EU nach China gereist sind.

Die Kommissionschefin jedoch setzte hauptsächlich auf das Aufsagen geopolitischer Forderungen, die die Belastungen der EU-China-Beziehungen fortschreiben dürften. Die Hauptforderung ist ein Abrücken Chinas von Russland, das jedoch sowohl bilateral als auch in multilateralen Organisationen wie den BRICS sein wichtigster Partner ist. Seit längerem unterstellt die EU China, den militärisch-industriellen Komplex Russlands aufrechtzuerhalten, ohne jegliche Beweise vorzulegen. Die Presseerklärung des Europäischen Rats nach dem Gipfeltreffen ist eine Mischung aus Vorwürfen und ideologischen Haltungen gegenüber China. Es fehlt ihr die notwendige Unvoreingenommenheit, um die angespannten Beziehungen zum Vorteil beider Seiten neu auszurichten.

Die EU verfolgt im Unterschied zu China eine diametral entgegengesetzte Strategie, was den Konflikt zwischen Russland und der NATO betrifft. Mit dem ReArm-Europa-Programm sollen 800 Milliarden Euro in die Bereiche Rüstung und Verteidigung fließen. Mit den mittlerweile 18 Sanktionspaketen soll die russische Wirtschaft stranguliert werden. Gleichzeitig brandmarkt und isoliert man Russland auf der internationalen Bühne als unberechenbarer Aggressor. Genützt hat all dies bisher wenig. Trotzdem übt die EU erneut Druck auf China aus, Russland fallen zu lassen und ähnliche Schritte zu unternehmen. Es scheint fast, als wolle man in Brüssel nicht zur Kenntnis nehmen, dass dies niemals geschehen wird. China hat sich derweil eher durch Dialogangebote wie die „Freunde des Friedens“-Gruppe bei den Vereinten Nationen hervorgetan als durch einseitige Parteiergreifung, wie sie die EU betreibt.

Dieser unrealistische Ansatz der EU-Führung in geopolitischen Fragen setzt sich auch in der Wirtschaftspolitik fort. Ursache und Wirkung werden auch hier regelmäßig vertauscht. Europäische Vertreter klagen wie eh und je über „systemische Verzerrungen“, „extrem ungleichen Handel“ und einen Mangel an „Reziprozität“. Antwort der EU sind stets weitere Zölle, Investitionskontrollen und Importbeschränkungen. Chinesische Beobachter sehen darin eine vorurteilsbehaftete Sichtweise und machen deutlich, dass – wenn man sich in Zukunft bessere chinesisch-europäische Beziehungen erhofft – die EU willens sein muss, China auf halber Strecke entgegenzukommen. Dies hänge davon ab, ob China als Partner und nicht als Rivale gesehen werde und ob Kooperation statt Systemwettbewerb im Vordergrund stehe. Diese Widersprüche in der Betrachtung Chinas scheinen in Brüssel nicht weiter aufgefallen zu sein.

Beijing würde sich eine „korrekte“ Sicht der EU auf China wünschen. „Solange China nach Kriterien bewertet wird, die der Westen vorgibt, wird die Wahrnehmung unseres Landes fehlerhaft sein“, sagte Staatspräsident Xi laut Medienbeobachtern. Eine Reduzierung von Abhängigkeiten dürfe zudem die bilaterale Kooperation nicht untergraben. Worte, die als ein erneutes Signal zu werten sind, dass man „Decoupling“ bzw. „Derisking“ für eine falsche Strategie hält, deren ideologische Basis – nämlich die Idee, man dürfe sich nicht von einem „Systemrivalen“ abhängig machen – dieselben geopolitischen Fehlurteile enthält. Das gesamte europäische Energie- und Rohstoffsystem auf Quellen außerhalb von China und Russland umzustellen, wäre letztlich ein aberwitziges Unterfangen. Wenn es nach China ginge, würden stattdessen strategische Kooperationsvereinbarungen getroffen und so viel uneingeschränkter Handel wie möglich erlaubt.

Immerhin reisten auch ein paar Dutzend europäische Unternehmenschefs mit nach Beijing. Dort veranstalteten sie mit ihren chinesischen Kollegen ein europäisch-chinesisches Wirtschaftssymposium, wo es deutlich pragmatischer zuging, was der von beiden Seiten gewünschten Haltung sicherlich wesentlich näherkommt. Die CEOs zahlreicher globaler Firmenriesen wie CATL, State Grid, JD.com, China Three Gorges Corporation, Mercedes-Benz, Sanofi, BMW und Banque de France diskutierten eher über Märkte und Entscheidungen in Sachen Zukunftstechnologien. Der CEO von ENI China, Gianni di Giovanni, sagte gegenüber einer Nachrichtenagentur am Rande des Symposiums: „Am Ende müssen wir den Weg der Zusammenarbeit und der gemeinsamen Forschung und Entwicklung finden.“ Diese Einsicht und die Berücksichtigung der Interessen beider Seiten kamen jedoch nicht von der EU-Führung. Das war das eigentliche Dilemma dieses Gipfels: die EU stellte Geopolitik und Ideologie über den greifbaren Kompromiss.

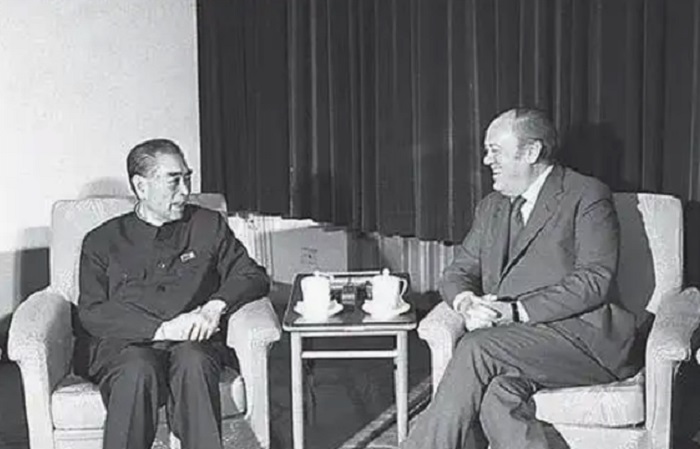

Historisches Treffen: Am 5. Mai 1975 traf sich Ministerpräsident Zhou Enlai mit Sir Christopher Soames, dem Vizepräsidenten der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Vorgängerin der Europäischen Union. Beide Seiten verständigten sich auf die offizielle Aufnahme diplomatischer Beziehungen, die schließlich am 6. Mai erfolgte.

Der eigentliche Anlass des EU-China-Treffens sollte ursprünglich ein positiver sein: die Aufnahme diplomatischer Beziehungen vor 50 Jahren. Damals lud Beijing Sir Christopher Soames, den damaligen Vizepräsidenten der Europäischen Kommission mit besonderer Zuständigkeit für Außenbeziehungen, zu einem offiziellen Besuch in China ein. Begleitet von hochrangigen Beamten der Europäischen Kommission besuchte Soames vom 4. bis 11. Mai 1975 China. Auf der Tagung des Europäischen Parlaments im Juni 1975 brachte er seine Zufriedenheit mit den Ergebnissen seines Besuchs in Beijing zum Ausdruck und erklärte, dass der Handel mit China seiner Meinung nach langfristig erhebliche Möglichkeiten für die Gemeinschaft biete. Im Grunde gilt das auch 50 Jahre später noch. Mehr denn je sollten heute und in Zukunft die Ausweitung von Handel und Investitionen zur Entwicklung neuer Handelsräume auf der Agenda stehen.

Im Gegensatz zur Berichterstattung in Europa hat die Presse in Beijing visionäre und gangbare Wege aufgezeigt, die die Stärken beider Seiten berücksichtigen. So könne man endlich die Belt-and-Road-Initiative (BRI) mit der Global-Gateway-Strategie der EU verzahnen und gemeinsam Finanzmittel dafür mobilisieren. Auch das Umfassende Investitionsabkommen (CAI) zwischen der EU und China könne rasch wiederbelebt werden. Chinesisch-europäische Partner könnten sich dann auf Drittmärkten gemeinsam engagieren. China besitzt gute strategische Vorteile in Ostasien, Lateinamerika und Afrika. „Afrika ist der Kontinent der Zukunft. China und die EU sollten mit den afrikanischen Staaten zusammenarbeiten, um eine vielversprechende Zukunft für den Kontinent zu gestalten“, heißt es in einem Meinungsartikel der Tageszeitung China Daily. Zahlreiche Bereiche der Zusammenarbeit werden besprochen: von smarter Produktion und digitaler Infrastruktur bis hin zu Logistiknetzen einschließlich Häfen, Eisenbahnen, Industrieparks und 5G-Infrastruktur. Das ist völlig einleuchtend und würde europäischen Unternehmen mit Chinas Hilfe neue Möglichkeiten eröffnen. Leider haben die EU-Vertreter diese Weitsicht nicht an den Tag gelegt und damit Europa und der globalen Entwicklungsperspektive sehr geschadet.

*Stephan Ossenkopp ist Senior Researcher am Schiller Institute Berlin und Senior Copy-Editor am China Institute of International Studies in Beijng.

Die Meinung der Autorin spiegelt nicht unbedingt die Position unserer Website wider.