Der 6. Mai 1975 war ein historischer Tag: An diesem Datum nahmen China und die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft offiziell diplomatische Beziehungen auf. Heute, ein veränderungsreiches halbes Jahrhundert später, sind China und die Europäische Union zu wichtigen strategischen Kräften in einer multipolaren Welt zusammengewachsen. Der friedliche Aufstieg Chinas und der erfolgreiche europäische Integrationsprozess ergänzen einander. In den mehr als 20 Jahren umfassender strategischer Partnerschaft zwischen China und der EU ist ein erfolgreicher Kooperationsrahmen erwachsen – allseitig, vielschichtig und weitgefächert. Gegenwärtig steht Europa vor einer historischen strategischen Weichenstellung. In einer Zeit, in der in Europa Schlagworte wie strategische Autonomie, Stärke und „Europäisches Erwachen“ in aller Munde sind, gewinnen der epochale Stellenwert und die richtungsweisende Bedeutung der besagten umfassenden strategischen Partnerschaft zunehmend an Bedeutung.

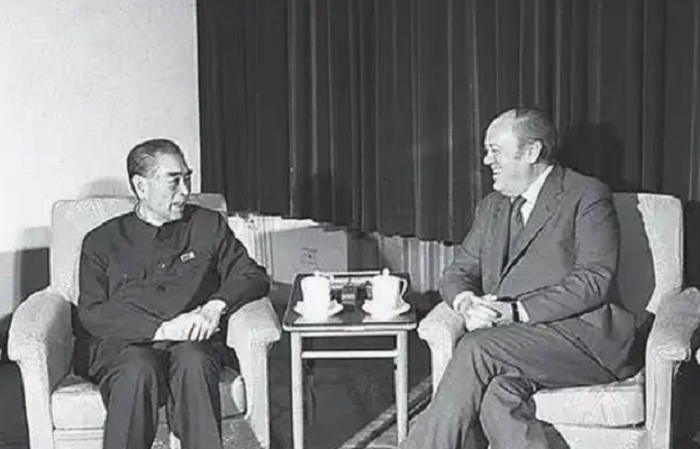

Historisches Treffen: Am 5. Mai 1975 traf sich Ministerpräsident Zhou Enlai mit Sir Christopher Soames, dem Vizepräsidenten der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Vorgängerin der Europäischen Union. Beide Seiten verständigten sich auf die offizielle Aufnahme diplomatischer Beziehungen, die schließlich am 6. Mai erfolgte.

Europas vielfältige Dilemmata in der Zeitenwende

Europa war in den letzten Jahrhunderten stets Vorreiter in Sachen Industrialisierung und Modernisierung, hat sich in der Welt zu einem politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum aufgeschwungen. Die erfolgreichen Erfahrungen und das Modell der Europäer waren lange ein Vorbild, dem viele Entwicklungsländer und unterentwickelte Regionen nacheiferten. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs konnte Europa immerhin – dank seiner wirtschaftlichen und technologischen Stärke, seiner politischen Ordnung und seines hohen Wohlstandsniveaus – in einer von den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion dominierten Welt erheblichen Einfluss aufrechterhalten.

Doch mit dem Eintritt ins neue Jahrtausend verschieben sich die globalen politischen und wirtschaftlichen Machtverhältnisse in zunehmendem Tempo. Europa muss in Relation zu früher an internationalem Einfluss einbüßen. Angesichts der drastischen Veränderungen im äußeren Umfeld steht der „alte Kontinent“ derzeit an einem historischen Scheideweg mit vielen schwerwiegenden Herausforderungen.

Im Bereich der internationalen Politik gewinnt das Kräftemessen der Großmächte an Fahrt. Der globale Wettbewerb um die „Hard Power“ hat deutlich zugenommen. Europa, das eher auf „Normative Power“ und „Soft Power“ setzt, tut sich offensichtlich schwer im Umgang mit der neuen Situation. Donald Trumps Comeback im Weißen Haus ist auch an Europa nicht spurlos vorübergegangen. Die Wahrnehmung der Rolle des traditionellen Verbündeten und der Umgang mit Europa haben sich durch den Machtwechsel in Washington stark verändert. Trumps unberechenbarer Regierungsstil beeinträchtigt spürbar die europäischen Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen. Gleichzeitig tun sich populistische Kräfte in den USA und Europa zusammen, was die Grundlage des politischen Konsenses beider Seiten weiter untergräbt. Das transatlantische Bündnis, von dem Europa bisher in hohem Maße abhängig war, steckt in der Krise.

Im Bereich der regionalen Sicherheit forcieren die USA derweil schrittweise ihren strategischen Rückzug, was zunehmend die Mankos in den europäischen Verteidigungsfähigkeiten offenbart. Einerseits sieht sich Europa angesichts des langanhaltenden Konflikts zwischen Russland und der Ukraine außerstande, diese größte Sicherheitskrise auf dem Kontinent seit Ende des Zweiten Weltkriegs wirksam zu lösen. Europa fürchtet in den Verhandlungen zwischen Russland und den USA gar, zum bloßen Zuschauer zu verkommen, unter Opferung der eigenen Sicherheitsinteressen. Andererseits drohen die USA damit, nur noch denjenigen Verbündeten Sicherheitsschutz zu gewähren, die das NATO-Ziel für Verteidigungsausgaben einhalten, und planen eine Reduzierung ihrer in Europa stationierten Truppen, was für die europäische Sicherheitsarchitektur weitere Unsicherheiten mit sich bringt.

In Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie muss sich Europa nicht nur den mittel- und langfristigen Herausforderungen eines sich verschärfenden globalen Technologiewettbewerbs sowie der grünen Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft und der Digitalisierung stellen, sondern steht auch vor den kurzfristigen Herausforderungen einer rückläufigen Fertigungsindustrie, einer schwachen Binnen- und Außennachfrage sowie der Veränderungen in der Energieversorgungskette. Das Wirtschaftswachstum der Eurozone stagnierte zuletzt im vierten Quartal 2024 und auch das Wirtschaftswachstum der beiden großen Volkswirtschaften Deutschland und Frankreich verzeichnete ein Minuswachstum. Deutschland befindet sich gar schon seit zwei Jahren in Folge in einer Rezession.

Gesellschaftspolitisch verlangt die neue Realität von den europäischen Ländern einen Spagat: einerseits die Bewahrung traditioneller europäischer Werte, andererseits das Anstoßen struktureller Anpassungen. Es besteht ein Spannungsverhältnis zwischen den Forderungen der Bevölkerung und den Reformbestrebungen der politischen Elite. Hinzu kommt der massive Zustrom an Flüchtlingen, der die Risse in den europäischen Gesellschaften vertieft, den Druck auf die kommunale Unterbringung verschärft, die soziale Sicherheit und Stabilität beeinträchtigt und somit den Aufstieg rechtsextremer und populistischer Kräfte befeuert sowie einen Trend zum Konservativismus in den europäischen Gesellschaften hervorgebracht hat.

Europäisches Erwachen und strategische Autonomie

In jüngster Zeit gewinnen die Schlagworte „Stärke“ und „Erwachen“ unter Europäern an Präsenz. 2022 betonte Josep Borrell, der ehemalige Hohe Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, das „geopolitische Erwachen Europas“. Seither mehren sich die Forderungen nach einem solchen „europäischen Erwachen“ insbesondere bei Sicherheit und Verteidigung. „Für mich wird absolute Priorität haben, Europa so schnell wie möglich so zu stärken, dass wir Schritt für Schritt wirkliche Unabhängigkeit von den USA erreichen“, erklärte der neue Bundeskanzler Friedrich Merz kürzlich. Angesichts der Auswirkungen der Neuauflage der Trump-Regierung auf die transatlantischen Beziehungen sieht sich Europa gezwungen, seine Abhängigkeit von den USA insbesondere bei Geopolitik und militärischer Sicherheit genauer unter die Lupe zu nehmen und neu zu bewerten. Die Europäer verabschieden sich also von ihren Illusionen und setzen stattdessen auf die Wiedererlangung ihrer strategischen Autonomie und auf Anpassungsmaßnahmen in Politik, Sicherheit, Wirtschaft und Handel, um eine Neugewichtung der Beziehungen zwischen Europa und den USA zu erreichen.

Politisch gesehen sorgt Trumps Wiederwahl für ein stärkeres Zusammenrücken unter den europäischen Ländern, das gilt insbesondere für Frankreich, Deutschland und Großbritannien. Die Staaten in Europa hoffen, ihre außenpolitischen Positionen in Zukunft besser zu koordinieren, ihre außenpolitische Handlungsfähigkeit insgesamt zu verbessern und den internationalen Status und das Mitspracherecht Europas zu stärken. Sie stemmen sich damit gegen eine Marginalisierung in regionalen wie internationalen Fragen und halten an ihrer Strategie einer diversifizierten Außenpolitik fest.

Das COSCO-Containerterminal im griechischen Hafen von Piräus am 10. April 2025

Im Bereich Sicherheit und Verteidigung hat Europa seine Unterstützung für die Ukraine aufrechterhalten, sich klar zu langfristigen Sicherheitsgarantien für das Land bekannt und bei der Unterbreitung von Vorschlägen für eine europäische Lösung des Konflikts die Führung übernommen. Gleichzeitig hat die Europäische Kommission einen Plan für die Wiederaufrüstung Europas verabschiedet, der eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben um 800 Milliarden Euro in den kommenden vier Jahren vorsieht. Praktische Maßnahmen wie die Erhöhung der Investitionen in die Verteidigung, eine verstärkte militärische Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit und gemeinsame Waffenbeschaffung sollen nur der Anfang sein, um mittel- und langfristig eine unabhängigere europäische Sicherheitsarchitektur auf die Beine zu stellen.

Auch im Wirtschafts- und Handelsbereich stellt die EU derzeit ihre USA-Strategie auf den Prüfstand und bereitet sich auf verschiedene Szenarien vor. Zum Schutz der eigenen Wirtschaftsinteressen kommen alle verfügbaren Instrumente zum Einsatz. So ergriff die EU schnelle Vergeltungsmaßnahmen gegen die US-Zollpolitik und plant zudem die Einführung weiterer Gegenmaßnahmen. Man arbeitet etwa an Kontermaßnahmen, die auf das Handelsdefizit zwischen der EU und den USA im Dienstleistungssektor oder auf Branchen wie digitale Dienste und geistige Eigentumsrechte abzielen, um die eigene Verhandlungsposition zu stärken.

Zugegebenermaßen sind eine Verbesserung des geopolitischen Status und eine Stärkung der strategischen Autonomie Europas leichter gesagt als getan. Europa ist noch immer von seinem Bündnis mit den Vereinigten Staaten abhängig. Zudem stellt das Thema strategische Autonomie die Solidarität der europäischen Länder auf eine harte Bewährungsprobe. Man stützt sich mehr auf eine „Koalition der Willigen“, wie etwa zwischen Deutschland und Frankreich, die bereit sind, bei der Förderung der Autonomiebestrebungen eine Führungsrolle zu übernehmen.

Kulturfestival zum Mitmachen: Am 12. April startete im südwestchinesischen Chengdu die „Kultursaison Chengdu – Europa 2025“

Chancen und Aussichten für die chinesisch-europäischen Beziehungen

Will Europa sein internationales Mitspracherecht verbessern und sich gegen die Risiken eines Handelskriegs absichern, so erweist sich eine weitere Stärkung der Zusammenarbeit mit China als vernünftige Entscheidung. Europa muss eine „Neujustierung“ der Beziehungen zu China und den USA erreichen und sollte eine moderatere Haltung gegenüber der Volksrepublik einnehmen, insbesondere in Wirtschafts- und Handelsfragen. So kann es gelingen, nicht nur die Grundlagen der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen China und Europa zu festigen, sondern auch dem Handelsprotektionismus seitens der neuen US-Regierung energisch entgegenzutreten und den negativen Auswirkungen des „Trumpismus“ auf die globale Wirtschafts-, Finanz- und Energielandschaft sowie auf das internationale Regelsystem auszugleichen. Diese neue Situation bietet China und Europa neue Impulse und Chancen, die bestehende bilaterale Zusammenarbeit auf Grundlage von 50 Jahren diplomatischer Beziehungen weiter zu festigen und auszubauen. Angesichts des drohenden Zollkriegs mit den USA haben in Europa in letzter Zeit die rationalen Stimmen gegenüber China zugenommen, ja, die EU sieht sich eindeutig bereit, ihre Beziehungen zu China zu verbessern. Zwischen den beiden Seiten kam es daher zu einer Reihe von Interaktionen auf hoher Ebene und die EU hat ihre positiven Erwartungen für das im Juli in Beijing geplante Gipfeltreffen beider Seiten signalisiert. Vor kurzem haben China und das Europäische Parlament vereinbart, ihre Beschränkungen für den gegenseitigen Austausch gleichzeitig und umfassend aufzuheben, was der gesunden Entwicklung der China-EU-Beziehungen noch einmal neuen Schwung verleihen dürfte.

Besucher begutachten die Fahrzeuge auf der ersten China International Supply Chain Expo (CISCE) in Beijing am 29. November 2023, ausgestellt am Messestand der Pilotdemonstrationszone für chinesisch-deutsche Wirtschafts- und Technologiezusammenarbeit Beijing.

Am Beginn der nächsten 50 Jahre China-EU-Beziehungen steht die chinesisch-europäische Zusammenarbeit also gleichsam vor neuen Herausforderungen wie auch neuen Chancen. Die epochale Bedeutung der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen beiden Seiten hat die Zeiten überdauert und sie schickt sich an, sich auch in Zukunft immer wieder zu erneuern. Durch Austausch, Verhandlungen und Dialog können China und Europa Vertrauensdefizite weiter abbauen und ihren konzeptionellen Konsens in Sachen Multilateralismus, Win-win und Freihandel festigen. Auf diesem Wege lässt sich auch die pragmatische Zusammenarbeit etwa bei der grünen und der digitalen Transformation, der Energiewende, der Lösung regionaler Konflikte und der Global Governance vertiefen. So werden beide Seiten gemeinsam Stabilität und Sicherheit in die turbulente Weltlage bringen.

*Wu Huiping ist Professorin und stellvertretende Direktorin des Deutschlandforschungszentrums der Tongji-Universität.

Die Meinung der Autorin spiegelt nicht unbedingt die Position unserer Website wider.