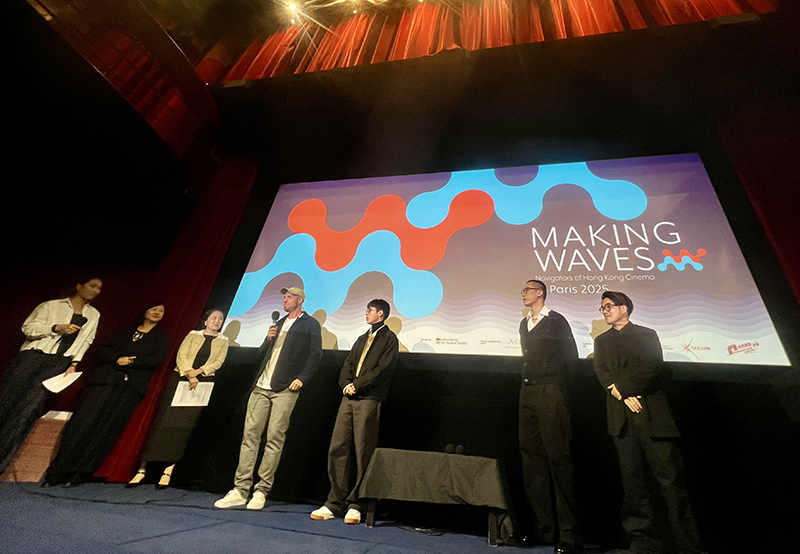

Le vendredi 3 octobre, à Paris, c’est un soir d’automne pluvieux qui accueille les passionnés de cinéma. À deux pas de l’Arc de Triomphe, le cinéma Le Club Étoile s’est paré d’une lumière douce et feutrée. Dans cette salle à taille humaine, le festival Making Waves – Navigators of Hong Kong Cinema a lancé hier sa première édition parisienne. Pour la première fois et le temps d’un week-end, la capitale française devient un port d’attache pour la création hongkongaise.

Conçu par la Hong Kong International Film Festival Society et soutenu par la Cultural and Creative Industries Development Agency (CCIDA), ce programme itinérant, né en 2022, a déjà traversé quinze grandes métropoles. Son ambition : montrer comment le cinéma de Hong Kong, de la grande époque de ses studios jusqu’à la génération numérique, n’a cessé de se réinventer — artistiquement, politiquement, humainement.

« Faire des vagues, c’est refuser l’immobilisme, c’est traduire le monde en mouvement », aurait pu être la devise de cette soirée inaugurale où cinéma et respiration se sont confondus.

Le film d’ouverture, Four Trails de Robin Lee, a immédiatement donné le ton. Ce documentaire monumental entraîne le spectateur sur quatre sentiers d’ultra-endurance qui sillonnent Hong Kong : la Hong Kong Trail, la Wilson Trail, la MacLehose Trail et la Lantau Trail.

À première vue, il s’agit d’un film sur l’effort sportif. Mais dès les premières images, on comprend qu’il s’agit d’autre chose : une exploration de la limite, du souffle et du lien entre corps et territoire. Les coureurs filmés dans la brume deviennent les métaphores d’une ville qui cherche à retrouver son rythme intérieur.

Plans aériens vertigineux, lumières diaphanes, silences suspendus : Four Trails se situe à la croisée du documentaire et de la méditation visuelle. Loin de la verticalité urbaine et de la frénésie des rues, Hong Kong s’y révèle montagneuse, organique, presque primitive.

« Ce n’est pas la montagne qu’on conquiert, mais soi-même », disait Edmund Hillary. Le film semble offrir à cette phrase une résonance hongkongaise : la conquête du soi devient ici une forme de résistance poétique, une manière de respirer autrement dans un monde saturé de vitesse et de bruit.

Un cinéma de la résilience

Depuis les années 1980, le cinéma de Hong Kong a façonné un langage visuel unique : celui de la tension entre beauté et chaos, entre vitesse et mélancolie. De Wong Kar-wai à Ann Hui, de Tsui Hark à Johnnie To, il a su capturer la ville comme un organisme vivant, à la fois fragile et flamboyant.

Aujourd’hui, la nouvelle génération de cinéastes s’empare d’autres enjeux : la mémoire des lieux, la durabilité, le lien entre nature et technologie, la solitude urbaine. Les œuvres présentées dans le cadre de Making Waves témoignent de cette évolution. Le regard se déplace du tumulte des rues vers les marges, les collines, les visages silencieux.

Dans cette transformation, un mot revient souvent : résilience. C’est celle d’une industrie qui, malgré les bouleversements politiques, économiques et sanitaires, continue à inventer des formes, à chercher un langage à la mesure de son temps.

Le cinéma hongkongais reste, par essence, un art de la traversée. Il a survécu à la chute des studios, à la crise financière, à la mondialisation des plateformes. Il avance, porté par une énergie collective, par la conviction que créer, c’est encore et toujours se relever.

Making Waves ne se contente pas de montrer des films : il construit un espace de dialogue. On y croise des réalisateurs établis et de jeunes talents formés entre Hong Kong, Londres, Vancouver ou Paris. Cette circulation donne naissance à une esthétique du « métissage réfléchi » — ni imitation de l’Occident, ni enfermement identitaire, mais recherche d’un équilibre entre mémoire et invention.

Le philosophe François Jullien parlait de la fécondité de « l’entre », cet espace qui n’appartient ni à l’un ni à l’autre, mais où tout devient possible. Hong Kong, dans sa culture visuelle, incarne précisément ce lieu de passage, ce carrefour des sensibilités.

Les films de cette nouvelle génération dialoguent avec le cinéma d’auteur européen, tout en restant profondément ancrés dans leur sol. Les travellings fluides, les couleurs désaturées, les respirations du montage traduisent un désir de lenteur, comme si la caméra voulait rattraper le temps perdu.

Dans le monde post-pandémique, cette esthétique de la marche, du souffle et du silence prend une dimension politique. Elle affirme qu’il existe une autre manière de regarder, de raconter, de résister.

Un pont avec la France

Le choix de Paris pour cette édition n’a rien d’anodin. Entre le cinéma français et hongkongais existe depuis longtemps une affinité secrète. Le Mépris de Godard et Chungking Express de Wong Kar-wai partagent la même fascination pour la lumière, la solitude et le hasard.

Les échanges se sont intensifiés ces dernières années : coproductions, résidences d’artistes, programmes universitaires, festivals conjoints. En accueillant Making Waves, la France confirme son rôle de partenaire culturel majeur de la région Asie-Pacifique.

Mais au-delà des accords institutionnels, c’est un dialogue esthétique qui se tisse. Le cinéma hongkongais, par sa capacité à unir le concret et le poétique, trouve en France un public sensible à cette approche de l’image comme expérience existentielle. Et réciproquement, la tradition du cinéma d’auteur français nourrit les jeunes créateurs asiatiques d’un désir de liberté formelle.

Dans les couloirs du Club Étoile, on entendait plusieurs langues, plusieurs respirations. Ce n’était pas une simple cérémonie d’ouverture : c’était la manifestation vivante d’une diplomatie des imaginaires, où la coopération se joue dans la lumière d’un projecteur.

Vers un nouvel horizon

Le titre du festival Making Waves dit tout : il s’agit de provoquer un mouvement, d’ouvrir des possibles, de montrer qu’au cœur des incertitudes, la création demeure un espace de liberté.

Dans un monde saturé d’images, ces films rappellent que le cinéma n’est pas seulement un divertissement, mais un mode de connaissance, une manière de se relier à soi et aux autres. Four Trails en fut la démonstration éclatante : dans l’effort de la marche, dans la fatigue du corps, on retrouve la promesse du dépassement.

« Naviguer, c’est accepter le vent, non le combattre », dit un proverbe chinois. C’est peut-être la leçon la plus juste de ce week-end : Hong Kong, terre de contrastes, continue d’avancer en épousant les vents du monde, avec grâce et détermination.

*SONIA BRESSLER est philosophe et fondatrice de la Route de la Soie – Éditions.