Das

Zeitalter

des

Cartoons

Das

Zeitalter

des

Cartoons

Von Zhou

Yang

Es war ein heißer Sommertag. Wie immer

hatte Li Wanzhuo pünktlich um fünf Uhr Feierabend. Sie fuhr

im Verkehrsstrom durch halb Beijing zu ihrer Wohnung im südlichen

Stadtteil, kochte hastig etwas und setzte sich nach dem Essen

zusammen mit ihrer Tochter vor den Fernseher, um sich die japanische

Cartoon-Serie „Sakura momoko“ anzuschauen.

„Sakura

momoko“ erzählt von der Freude, Wut, Trauer und Fröhlichkeit,

die ein siebenjähriges Mädchen während ihres

Aufwachsens erlebt. Diese Cartoon-Serie ist bereits zum Hauptgesprächsthema

von Frau Li und ihren Kollegen geworden. Ihre Tochter, die die

vierte Schulklasse besucht, sagt: „Meine Mutti ist nicht mehr

so launisch wie früher und behandelt mich eher wie eine Freundin.“

Frau Li meint: „Das Verhalten von Momoko ist nicht geprägt

durch Heuchelei, wie sie bei Erwachsenen so oft vorkommt. Wenn

ich, als Städterin, die es gewohnt ist, unter einer Maske

zu leben, ihr zuschaue, fühle ich mich sehr entspannt und frei...“

Manche Leute sind der Ansicht, dass der Humor in diesem Zeichentrickfilm

den Hauptgrund für seine Faszination darstellt, während

die Psychologen meinen, zwar seien die ungekünstelte Ausdrucksform,

die künstlerischen Mittel und die Anwendung von Computertechnik

wesentlich für die Beliebtheit des Cartoons, aber letztlich

seien es doch der Durchblick und das tiefe Verständnis

für das Leben, die den reichen Inhalt der Serie ausmachen und

die Menschen zum Nachdenken anregen.

„Sakura

momoko“ erzählt von der Freude, Wut, Trauer und Fröhlichkeit,

die ein siebenjähriges Mädchen während ihres

Aufwachsens erlebt. Diese Cartoon-Serie ist bereits zum Hauptgesprächsthema

von Frau Li und ihren Kollegen geworden. Ihre Tochter, die die

vierte Schulklasse besucht, sagt: „Meine Mutti ist nicht mehr

so launisch wie früher und behandelt mich eher wie eine Freundin.“

Frau Li meint: „Das Verhalten von Momoko ist nicht geprägt

durch Heuchelei, wie sie bei Erwachsenen so oft vorkommt. Wenn

ich, als Städterin, die es gewohnt ist, unter einer Maske

zu leben, ihr zuschaue, fühle ich mich sehr entspannt und frei...“

Manche Leute sind der Ansicht, dass der Humor in diesem Zeichentrickfilm

den Hauptgrund für seine Faszination darstellt, während

die Psychologen meinen, zwar seien die ungekünstelte Ausdrucksform,

die künstlerischen Mittel und die Anwendung von Computertechnik

wesentlich für die Beliebtheit des Cartoons, aber letztlich

seien es doch der Durchblick und das tiefe Verständnis

für das Leben, die den reichen Inhalt der Serie ausmachen und

die Menschen zum Nachdenken anregen.

„Sakura

momoko“ wurde bereits fünfmal im Fernsehen gesendet, trotzdem

riefen viele Zuschauer beim Fernsehsender an und baten um eine

Wiederholung.

„Sakura

momoko“ wurde bereits fünfmal im Fernsehen gesendet, trotzdem

riefen viele Zuschauer beim Fernsehsender an und baten um eine

Wiederholung.

Seit den Anfängen des Zeichentrickfilms

in China herrschte die Vorstellung vor, er sei nur für Kinder

bestimmt. Doch nach 40 Jahren hat sich dies total geändert.

Zahlreiche Erwachsene sehen nun auch gern Zeichentrickfilme,

so dass die wenigen Cartoon-Filme in China die Nachfrage nicht

decken können. Hinzu kommt die Kritik über allzu naive

Inhalte, unattraktive Handlungen, schlechte Synchronisation

und über die Musik. Viele Webseiten haben für Internet-Benutzer

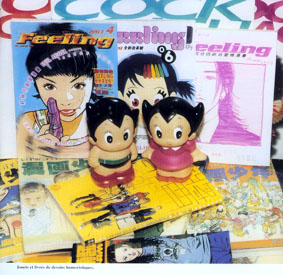

eine eigene Cartoon-Welt errichtet. Die Comics in Zeitschriften

gewinnen immer mehr Leser. Viele ausländische Bücher und

Zeitschriften über Comics und Cartoons wurden ins Chinesische

übersetzt, wobei besonders die USA und Japan viel davon profitiert

haben.

Gegenwärtig richten die Cartoonmacher

in den USA und Japan ihre Blicke auf den chinesischen Markt.

Der Preis ihrer Produkte ist sehr niedrig, eine Minute kostet

zum Teil nicht mehr als fünf Yuan. Ein äußerst ungewöhnlicher

Fall betraf den US-amerikanischen Zeichentrickfilm „Transformer“.

Die Hasbro Toy Company schenkte ihn dem chinesischen Zentralfernsehen

CCTV, verdiente aber in der Folge von chinesischen Kindern fast

fünf Milliarden Yuan mit Spielzeug, das sich auf den Film bezog.

Der chinesische Cartoon-Markt befindet sich in der Übergangsphase

vom Planwirtschafts- zum Marktwirtschaftssystem. Der ausländische

Zustrom von Cartoonfilmen erschwert chinesischen Cartoonproduzenten

das Leben zusätzlich.

Das bekannte Shanghaier Zeichentrickfilmstudio

hat viel für die Vermarktung von Cartoonfilmen getan. Mit der

„Lotoslaterne“ wurde zum ersten Mal Gewinn erzielt, doch die

Vermarktung beschränkte sich auf VCD, CD und Bilderbücher.

In letzter Zeit ist der Zeichentrickfilm „Ich bin verrückt nach

Liedern“ in ganz China bekannt geworden. Die Einnahmen aus dem

Merchandising machten 2/3 der Gesamteinnahmen aus. Noch bevor

der Film in die Kinos kam, wurde in den Medien heiß darüber

berichtet. Seine Nebenprodukte wie der Roman, Comics und CDs

wurden in mehreren Städten verkauft. Doch der Erfolg konnte

sich kaum mit den internationalen Einsätzen für einen Cartoonfilm

vergleichen. Allein „Lion King“ erreichte mit Investitionen

von 45 Mio. US-Dollar Gewinne im Wert von 750 Mio. US-Dollar.

Die Einführung des Marktsystems verlief nicht

reibungslos. Der neue Cartoonfilm „Ich bin verrückt nach Liedern“

versuchte, Mittelschüler als Zielgruppe anzusprechen und entsprechende

Produkte zu verkaufen. Aber der Film fiel bei den Kritikern

durch. Sie meinten, dass der Film von der Handlung über die

Figuren bis zu den Nebenprodukten zu japanisch sei und kritisierten

auch, dass selbst die Filmproduzentin, die Firma Dacheng, auf

Englisch mit „TAISEI“ übersetzt sei, offensichtlich nach der

japanischen Aussprache. Dem entgegnete Herr Kong, Manager der

Firma Dacheng: „Die Mittelschüler von heute schwärmen für

japanische Dinge. Wenn wir Profit machen wollen, können

wir nur diesen Weg gehen.“ Kritiker machen sich darüber Sorgen,

dass der chinesische Cartoonfilm auf Irrwege geraten könnte.

Daneben wird die Entwicklung des chinesischen

Cartoonfilms und verwandter Produkte von Raubkopien beeinträchtigt.

Aus Furcht vor Raubkopien wollen viele Verlage keine Comics-Bücher

oder -Zeitschriften herausgeben. Viele Kulturfirmen fördern

die Zeichner nur beschränkt, so dass die Entwicklung des

Cartoon-Sektors zusätzlich erschwert wird. Viele ausgezeichnete

Zeichner sind schon ins Ausland abgewandert.

Frau Zhi Zhi, Generalsekretärin des Jugendvereins

für Comics und Cartoons der Stadt Guangzhou, bedauert: „In Guangzhou

ist es für Zeichner sehr schwer, ein Einzelwerk herauszugeben.

Kein Verlag will das Risiko eingehen. Es gibt auch keine Verleger

wie in Hongkong oder Japan, die eine umfassende Marketing-Compagne

für einen Zeichner durchführen.“ Obwohl sie Comics liebt, bemerkt

sie etwas bedrückt: „Hierzulande kann man tatsächlich nicht

davon leben.“

Viele Comics-Zeichner leben nun im Ausland.

Nach konservativen Schätzungen arbeiten etwa 300 Zeichner

in ausländischen Firmen.

Li Yi, mit Pseudonym „Blutgruppe 0“, sehnt

sich nach Freiheit und drückt gern mit seinem Pinsel im freien

Stil seine Gefühle über das Leben und die Welt aus. Nun beschäftigt

er sich hauptsächlich mit dem Zeichnen von Illustrationen.

Sein Verstand obsiegte und ließ ihn seinen Traum, im eigenen

Atelier als Zeichner zu arbeiten und davon zu leben, vorübergehend

beiseite legen. Er meint, dass sich der Cartoonsektor in China

erst noch zu einer Industrie entwickeln müsse. Es gebe derzeit

weder eine kulturelle Grundlage noch qualifizierte Investoren,

noch Unterstützung von Seiten der Medien und auch kein Umfeld

für Comics. Er hatte sich voller Hoffnung für Comics eingesetzt

und machte auch Überstunden ohne Entschädigung. Aber

der 25-jährige Mann wurde allmählich realistisch.

Durch viele Änderungen sowohl im Zeichenstil als auch im

Geschäftsverhalten hat er ein Gleichgewicht im Widerspruch

zwischen seinen Interessen und der Realität gefunden.

Die meisten seiner Fachkollegen sind nun in

den Bereichen Film, Fernsehen und Werbung tätig. Sie betrachten

Comic-Strips als ein Mittel, ihre Unzufriedenheit auszudrücken

und sich zu entspannen. Li Yi hat sich von den handlungsreichen

Comics schon etwas abgewendet und richtet seine Aufmerksamkeit

eher auf die Verbindung von Illustration und grafischem Design.

Vielleicht wird er eines Tages gar „Filme auf Papier“ (Cartoons)

zum Laufen bringen.

Ein Fachkollege ist der Ansicht, „der japanische

Comic tendiert zu Gewalt und Sex, während der amerikanische

oft einen individualistischen Heroismus in den Mittelpunkt stellt.

Der chinesische Comic kann das auf keinen Fall übernehmen. Der

chinesische Comic kann sich nur entwickeln, wenn er seinen Blick

auf gute Themen und einen eigenen Stil richtet.“

Bereits im Jahr 1996 lancierte die chinesische

Regierung das Projekt „5155“ mit dem Ziel, einen Comic mit chinesischem

Gepräge zu entwickeln. Herr Ren Qian, Zuständiger

für die Programmverwaltung im Chinesischen Hauptamt für Rundfunk,

Film und Fernsehen, meint, gegenwärtig sei es vordringlich,

eine breite Produktionskapazität für Cartoons aufzubauen.

Zur Zeit sind noch keine rein mit ausländischem Kapital

gegründete Studios erlaubt. Unter Beibehaltung der staatlichen

Kontrollmehrheit soll der Cartoonsektor umgestaltet werden.

Zwei Produktionsstätten, die Abteilung für Cartoons von

CCTV und die Unternehmensgruppe für Cartoonfilme und -serien

in Shanghai befinden sich im Aufbau. Beide werden nach modernen

Methoden geführt werden. Im Moment unterstützt und schützt der

Staat den Cartoon- und Comicsektor. Eine Reihe von Bestimmungen

über die Einfuhr und Ausstrahlung ausländischer Cartoonfilme

wurden bereits erlassen, z. B. darf der Anteil ausländischer

Produkte 40% der gesendeten Cartoons nicht übersteigen.

Gegenwärtig ist der wissenschaftliche

Austausch im Cartoonsektor sehr belebt. Das Chinesische Hauptamt

für Rundfunk, Film und Fernsehen veranstaltete die „Internationale

Cartoonmesse“. „Beijing Cartoon“ organisierte die „Konferenz

für Comics Beijing“. Außerdem veranstaltet das Magazin

„Cartoonkönig“ jedes Jahr im August in Shanghai die „Internationale

Ausstellung für Cartoons und Comics“.