Auf

den Spuren von Sven Hdin zum Kloster Taschilunpo

Von Dr. Rolf Zimmermann

|

|

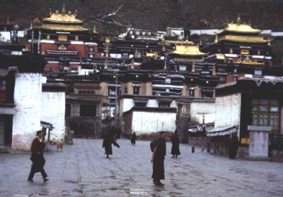

| Taschilunpo

mit seinen goldenen Dächern ist nicht das größte

Kloster Tibets, aber als Sitz des Pantschen-Lama eines

der aktivsten |

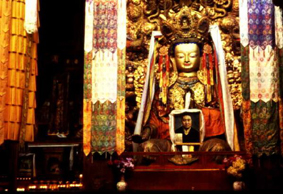

Die Verehrung

des 1989 verstorbenen 10. Pantschen-Lama ist in allen

tibetischen Klöstern erlaubt |

An das

Essen in Tibet muss man sich erst einmal gewöhnen. Getrocknetes

und in kleine Würfel geschnittenes Yakfleisch ist sehr zäh,

und das gekochte Hammelfleisch trieft vor Fett. Recht gut schmecken

dagegen Momos, entfernte Verwandte unserer schwäbischen

Maultaschen. Und auch der Buttertee ist gar nicht so schlecht,

er schmeckt wie eine Bouillon mit leichtem Tee-Aroma.

Unser Frühstück

im Shigatse-Hotel ist dagegen fast europäisch: Spiegeleier,

leicht gesüßtes Weißbrot und heißer Kaffee,

den wir nach durchfrorener Nacht gut gebrauchen können.

Dennn Shigatse liegt fast 4000 Meter hoch, die Hotelwände

sind dünn, die sternenklare September-Nacht war sehr kalt, und

die Zimmer werden pünktlich nach dem Kalender erst ab 1. Oktober

beheizt.

Shigatse

ist etwa 300 km von Lhasa entfernt und die zweitgrößte

Stadt Tibets. Hauptsehenswürdigkeit ist das Koster Taschilunpo,

das seit Jahrhunderten der Sitz des Pantschen-Lama ist. Der

1989 verstorbene 10. Pantschen-Lama hatte sich mit der Regierung

in Peking arrangiert, daher wurde seine Kosterstadt während

der Kulturrevolution (1966-1976) von chinesisschen Soldaten

vor der Zerstörungswut der Roten Garden geschützt. Sein

Bild und oft auch das seines noch jungen Nachfolgers steht auf

vielen Altären.

Aufgrund

der großen Entfernung zu Lhasa waren die früheren Pantschen-Lama

weitgehend unabhängig vom jeweiligen Dalai-Lama, und es

kam mehrfach zu Machtkömpfen zwischen diesen beiden religiösen

Oberhäuptern der Tibeter. Taschilunpo beherbergte in seiner

Blütezeit bis zu 4000 Mönche; heute sind es etwa 800, die

die riesige Klosteranlage bewohnen.

Und hier

erleben wir im September überraschend ein großes Klosterfet

genau so, wie es Sven Hedin vor fast 100 Jahren beschrieben

hat. Tibet war damals ein für die westliche Welt verbotenes

Land, und Sven Hedin war einer der ersten Europäer, dem

es gelang nach Tibet einzudringen. Er hat Tibet mehrfach bereist,

Lhasa aber nie erreicht und beschreibt als „Höhepunkt seines

Lebens“ seine Ankunft in Shigatse und sein Zusammentreffen mit

dem Pantschen-Lama beim tibetischen Neujahrsfest im Februar

1907.

Sehr interessant

ist es, den Originalbericht von Sven Hedin (Transhimalaja, Band

1, Kapitel 23 und 24, deutsche Ausgabe von 1909, nachfolgend

in einem anderen Schrifttyp gesetzt) einschließlich seiner

für uns kaum nachvollziehbaren politischen Einschätzungen

der Rolle der beiden großen Lama und der chinesen zu lesen

und mit dem heute Erlebbaren zu vergleichen:

„Der 9.

Februar (1907) brach an, der große Tag, an dem unsere

jetzt in sehnsuchtsvolle Pilger verwandelte Karawane das Ziel

ihrer Träume erreichen sollte! Der gestrige Tag war stürmisch

gewesen, und am Abend herrschte eine seltsame, rotgelbe Beleuchtung

im Tal von all dem Staub, der in der Luft umherschwebte; die

Berge zeichneten sich nur undeutlich ab, und im Osten war kein

Horizont zu sehen. Aber der Morgen war herrlich, und der Tag

blieb windstill. Schon in aller Frühe mussten Sonam Tsering

und einige Ladakis sich mit einem Teil der Bagage in zwei Booten

einschiffen, während Muhamed Isa und Tsering mit der Karawande

auf der Landstraße weiterzogen.

Alle anderen

waren schon unterwegs, als Robert, Rabsang und ich in einer

steilen, schluchtähnlichen Rinne die Terrasse hinunterrutschten

und das vorzügliche Fahrzeug, das uns den heiligen Fluss hinabtragen

sollte, bestiegen. Diese Tsangpoboote sind ebenso einfach wie

praktisch. Man denke sich ein Gerippe, oder vielmehr ein Gestell

von dünnen, zähen Ästen und Rippen fest zusammengeschnürt

und mit vier aneinander genähten Yakhäuten überspannt,

die an einem Holzring, der die Reling bildet, befestigt werden

– und das Boot ist fertig! Es ist sehr plump, länglich

viereckig, aber vorn etwas schmäler als hinten. Schwer

ist es nicht, es bildet eine gewöhnliche Manneslast.“

Sven Hedin

erreicht Shigatse. Die Tibeter und ihre damaligen Schutzherren,

die Chinesen haben Probleme, wie sie diesen Eindringling aus

Europa behandeln sollen:

„Am 11.

Februar wurde ich früh um halb sieben mit der Nachricht geweckt,

dass zwei Herren mich sofort zu sprechen wünschten. Das Kohlenbecken

und warmes Wasser wurden gebracht, ich kleidete mich in größter

Eile an, im Zelt wurde aufgeräumt und gefegt, und dann

ließ ich die Gäste bitten, näher zu treten.

Der eine war ein hochgewachsener Lama von hohem Rang, er hieß

Lobsang Tsering und war einer der Sekretäre des Taschi-Lama:

der andere, Duan Suän, war ein junger Chinese mit feinen

, edlen Gesichtszügen. Beide waren außerordentlich höflich

und von feinen Manieren. Wir plauderten zwei Stunden lang über

alles mögliche; seltsamerweise schien meine Ankunft in

Shigatse beiden Herren eine vollkommene Überraschung zu

sein. Sie fragten wieder nach meinem Namen, nach dem Weg, auf

dem ich gekommen sei, und nach meiner Absicht; von dem armen,

kleinen Schwedenland hatten sie natürlich noch nie gehört,

schrieben sich aber seinen Namen schwedisch, englisch und chinesisch

auf.

„Ich habe

die Absicht, heute dem Neujahrsfest beizuwohnen“, sagte ich.

„Ich kann Shigatse nicht verlassen, ohne bei einem der größten

kirchlichen Feste zugegen gewesen zu sein.“

„Ein Europäer

hat unseren Festen, die nur für Tibeter und Pilger unseres Glaubens

sind, noch nie beigewohnt und wird auch nie die Erlaubnis erhalten,

sie sich anzusehen.“

„Der Pantschen

Rinpotsche (der heilige Lherr, der Taschi-Lama) muss doch seit

zwei Monaten von meinem Kommen unterrichtet sein? Seine Heiligkeit

hat auch gewusst, von welcher Seite ich kommen würde, sonst

hätte er mir nicht meine Post nach dem Dangra-jumtso schicken

können.“

„Der Pantschen

Rinpotsche befasst sich nie mit weltlichen Angelegenheiten;

alles das besorgt sein Bruder, der Herzog (Kung Guschuk).“

„Dennoch

muss ich seine Heiligkeit selber sehen; ich weiß, dass

er mich erwartet.“

„Nur einer

kleinen Anzahl Sterblicher ist es vergönnt, sich vor dem

Angesicht des Heiligen zeigen zu dürfen.“...

|

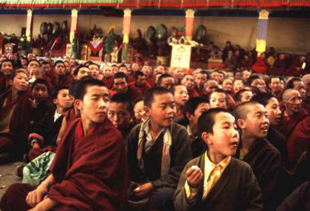

| Tibeter

aus allen Schichten der Bevölkerung und eine offizielle

chinesische Abordnung besuchen das Fest |

Zu den

großen Tempelfesten haben alle Zutritt; man mahct keinen

Unterschied zwischen Geistlichen und Laien, Mönchen und

Nomaden, Reichen und Armen, Männern und Frauen, Greisen

und Kindern; man sieht das in Lumpen gehüllte Bettelweib neben

einer mit Edelsteinen übersäten Herzogin. Das Losar ist

ein Fest des ganzen Volkes. ...

Für mich

war es ein Glück, dass wir gerade rechtzeitig zm größten

Jahresfest des Lamaismus eingetroffen waren und bei seiner Feier

in der Kosterstadt Taschilunpo anwesend sein durften. Um halb

elf erschien Tsaktserkan, ein junger Kammerherr aus dem Vatikan,

in außerordentlich elegantem, gelbem Seidengewande und

mit einem Hut, der aussah wie eine umgekehrte Schüssel mit einer

herabhängenden Quaste, und erklärte, dass er von Seiner

Heiligkeit komme, mich zum Fest abzuholen, und dass er und der

Lama Lobsang Tsering beauftragt seien, während meines Aufenthaltes

in Shigatse mein persönliches Gefolge zu bilden. ER bat

mich aber, ja das Feinste, war ich hätte, anzuziehen, da

ich so sitzen würde, dass man mich die ganze Zeit über vom Platz

des Großlamas aus sehen könne. Ganz unten in einer

meiner Kisten hatte ich nun wirklich einen alten Grack, mehrere

Chemisetthemden und Lackschuhe, die ich eigens des Taschi-Lama

wegen mitgenommen hatte, und als Robert dann in einer anderen

Kiste mein Rasierzeug aufgestöbert hatte, nahm ich mich

auch inmitten der kahlen Berge Tibets wie ein veritabler Gentleman

aus Europa aus. ...

Wie in

den beiden vorhergehenden Jahren hatte das Neujahrsfest des

Jahres 1907 ein feierlicheres Gepräge als gewöhnlich,

und es hatte größere Pilgerscharen als früher herbeigelockt,

denn der Dalai-Lama war geflohen, als die Engländer nach

Lhasa zogen, und dieser Feigling unter den Päpsten weilte

jetzt, unverstanden und verachtet, in Urga, in der Mongolei,

nachdem er sein Land, wo alles drüber und drunter ging, den

andrägenden Nachbarn als Beute preisgegeben hatte. Manch

ein Pilger, der sonst nach Lhasa gezogen wäre, wallfahrte

jetzt lieber nach Taschilunpo, wo der Pantschen Rinpotsche,

der Papst von Tschang, auf seinem Posten geblieben war, als

das Land in Gefahr schwebte!

|

|

Mönche und Mönchs-Schüler

sind unter den Zuschauern der religiösen Tänze

und Zeremonien

|

Die Chinesen

hatten sogar eine umfangreiche Proklamation in Lhasa an allen

Streaßenecken ankleben lassen, worin sie den Dalai-Lama

für abgesetzt erklärten, weil er seine Untertanen, statt

sie zu verteidigen, ins Feuer geschickt und so den Tod vieler

Tausende verursacht habe, und worin der Taschi-Lama an siener

Stelle zum höchsten Leiter der inneren Angelegenheiten

Tibets ernannt wurde. Allerdings hatte der Pöbel diese

Proklamation zerrissen und in den Staub getreten, und allerdings

hatte der Taschi-Lama erklärt, dass er darauf nicht eingehen

werden; aber selbst jetzt noch, nach zwei und einem halben Jahr,

konnte man merken, dass der Taschi-Lama in unendlich viel höherem

Ansehen stand als der Dalai-Lama. Denn obgleich der Dalai-Lama

für allmächtig, allsehend und allwissend gilt, waren siene

Truppen von ungläubigen Fremdlingen geschlagen worden;

obgleich er seinen Kriegern Unverwundbarkeit versprochen hatte,

waren sie wie Fasanen von den englischen Mitrailleusen niedergeschossen

worden. ...

Jetzt beginnen

die religiösen Zeremonien. Der Taschi-Lama nimmt die Mitra

ab und reicht sie einen dienenden Bruder. ...

|

| Einzug

ehrwürdiger Mönche und Musiker mit gelben Mitren, die

zur Bezeichnung „Gelbmützen-Mönche“ führten |

Nach einer

kurzen Pause ertönen wieder Posaunenstöße, und

nun erscheinen einige Lamas mit weißen Masken und weißen

Gewändern, Herolde einer Prozession von Mönchen, die

jeder irgendeinen gottesdienstlichen Gegenstand des Buddhismus

tragen, heilige Tempelgefäße, goldene Schalen und

Becher, Weihrauchfässer von Gold, die in ihren Ketten schaukeln

und aus denen wohlriechende Rauchwolekn aufsteigen. Einige dieser

Mönche treten in Harnisch und Rüstung auf, drei maskierte

Lamas sinken unter der Last ihrer außerordentlich kostbaren

Gewänder von roter, blauer und gelber goldgestickter Seide

beinahe zusammen.

Hinter

ihnen werden sechs mit Messing beschlagene, über 3 Meter lange

Kupferposaunen getragen; sie sind so schwer, dass ihr Schalltrichter

von einem Novizenknaben mit der Schulter gestützt werden muss.

Ihnen folgt eine Gruppe Flötenspieler, und dann kommen

vierzig phantastisch, bunt und kostbar gekleidete Männer,

die ihre auf einer geschnitzten Stange hoch in die Luft erhobene

und vertikal gehaltene Trommel mit einem schwanenhalsähnlichen

Trommelschlägel bearbeiten. Nun erscheinen die Zimbeln,

die taktfest und gellend in den Händen der in rote Seide

gekleideten Mönche schmettern. ...

|

| Ein

Mönch in prachtvollem Seidengewand, bestickt mit Dämonengesichtern,

und mit einem Totenkopf auf dem Hut beginnt mit einem Kelch

in der Hand seinen mystischen Rundtanz |

Der Vorhang

oben an der steinernen Treppe öffnet sich, und eine maskierte

Gestalt, Argham genannt, tritt mit einer Schale voll Ziegenblut

in der Hand heraus. ER hält sie mit ausgestrecktem Arm

waagerecht, während er einen mystischen Rundtanz ausführt;

auf einmal gießt er das Blut über die Treppenstufen. Beide

Arme ausgestreckt und die Schale umgekehrt haltend, tanzt weiter,

während einige dienende Brüder herbeieilen, um das Blut

aufzuwischen. Ohne Zweifel ist diese Zeremonie noch ein Überbleibsel

aus der zeit, als in Tibet noch die ursprüngliche Bon-Religion

herrschte, bevor der irdische Mönche Padmasambhava im 8.

Jahrhundert n. Chr. Durch Einführung des Buddhismus in Tibet

den ersten Anlauf zur Begründung des Lamaismus nahm. Denn der

Lamaismus ist nur eine Arbart des reinen Buddhismus und hat

unter einer äußeren Politur buddhistischer Symbolik

eine Menge schiwaitischer Element aufgenommen und auch den Aberglauben,

der sich während der vorbuddhistischen Zeit in wilden,

fanatischen Teufelstänzen, Zerenomien und Opfern aussprach,

beibehalten. Der Zweck jener Zeremonien war die Beschwörung,

Verjagung und Versöhnung der mächtigen Dämonen,

die über alles in der Luft, auf der Erde und im Wasser herrschen

und deren einzige Aufgabe es ist, die Menschenkinder zu peinigen,

zu quälen und zu verfolgen. Damals wurden der Kriegsgott

und die Dämonen auch durch Menschenopfer milde gestimmt;

und die Zeremonie, die ich eben beschrieben habe, ist sicherlich

noch ein Überrest jener Opfer. ...

Bagtscham

heißt ein Tänzer in fürchterlicher Teufelsmaske;

als er sich im Kreis über den Hof hinbewegt, flattern bunte

Zeugstücke nach allen Seiten hin. Ihm folgen elf verlarvte Tänzer,

die dieselbe Bewegung ausführen. Zu ihnen gesellt sich dann

eine Schar neuer Schauspieler in bunten Gewändern mit Halsbändern,

Perlen und Schmucksachen. Sie tragen einen viereckigen Schulterkragen

mit einem runden Loch in der Mitte, der über den Kopf gezogen

wird, so sass der Kragen auf dne Schultern ruht und, wenn sie

tanzen, horizontals absteht. Eine große Menge bunter Lappen,

die sie um den Leib befestigt haben, weht auch wie die Räcke

einer Balletteuse, wenn die Tänzer sich im Kreise drehen.

In den Händen halten sie verschiedene religiöse Gegenstände

und lange, leichte Zeugenden, Bänder und Wimpel.

|

| Tänzer

in Teufelsmasken (oder sollen das etwa Europäer sein?) |

Wieder

öffnet sich der Vorhang, und hinter zwei voranschreitenden

Flötenspielern zeigt sich oben an der Treppe Tschödschal

Ium, der Darsteller eines weiblichen Geisterwesens, und führt

mit einem Dreizack in der Hand auf der obersten Treppenstufe

einen Tanz aus. Schließlich tanzen Lamas in abscheulichen

Teufelsmasken mit großen, bösen Augen und mephistophelischen

Augenbrauen. ...

Bei jeder

neuen Nummer klingeln die drei Oberpriester mit ihren Glocken,

und ununterbrochen lärmt die Musik, die mit ihrem misstönenden

Spektakel von den steinernen Fassaden des eingen Hofes dröhnend

widerhallt. Taktfest und langsam schlagen die Trommelschläger

ihre Trommeln, begleitet von dem schmetternden Geklapper der

Zimbeln, den unheimlichen, langgezogenen Posaunenstößen

und den einschmeichelnden Flötentönen. Aber von Zeit

zu Zeit wird das tempo beschluenigt, die Trommelschläge

donnern immer dichter hintereinander, und das Klappern der aneinandergeschlagenen

Becken verschmilzt in ein einziges ununterbrochenes Getöse.

Die Musikanten scheinen sich gegenseitig anzustacheln, es geht

im Crescendo; man kann schon bei weingier Lärm taub werden,

und es ist daher nicht der Mühe wert, zu versuchen, mit seinen

Nachbarn zu reden. Dabei wird auch in schnellerem Takt getanzt.

Das fanatische Schauspiel macht ohne Zweifel einen tiefen Eindruck

auf die Anwesenden. ...

Das Gaukelspiel,

dem ich beigewohnt hatte, war in jeder Beziehung glänzend,

farbenreich und prachtvoll, und man kann sich sehr wohl denken,

welch demütige Gefühle der einfache Pilger aus dem öden

Gebirge oder den stillen Tälern einer solchen Schaustellung

gegenüber haben wird.

Wenn es

der ursprüngliche Sinn dieser dramatischen Maskeraden und dieser

mystischen Spiele ist, fiendliche Dämonen zu beschwören

und zu vertreiben, so besitzt die Geistlichkeit in ihnen doch

ein Mittel, um die leichgläubigen Massen im Netz der Kirche

festzuhalten, und gerade dies ist , sowohl für die Kirche wie

für die Priester, eine Lebensbedingung.

Nichts imponiert der Unwissenheit so sehr wie Schreckensszenen

aus der Welt der Dämonen, und daher sind Teufel und Ungeheuer

bei den öffentlichen Maskenraden der Köster reich

vertreten. Mit ihrer Hilfe und durch Darsteelungen des „Todeskönigs“

Yama und der firedlos umherirrenden Seelen, die in der Kette

der Seelenwanderung vergeblich nach einer neuen Daseinsform

suchen, ängstigen die Mönche die große Menge,

machen sie verzagt und nachgiebig und zeigen manchem armen Sünder,

welche Widerwärtigkeiten und welche Geißel auf dem

holperigen Weg zum Nirwana seiner im Tal der Todesschatten warten.“

|

|

| Meterlange

Posaunen und vertikal stehende Trommeln sorgen für eine

lärmende Musik |

Ranghöchster

Zuschauer ist im Kreise seiner Lehrer dieser kleine Junge,

die Reinkarnation eines hohen Lama |