碑石文化

赵力光

|

|

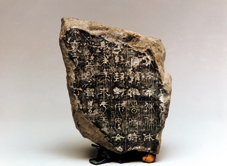

魏《三体石经》残石

|

石头和人类的文明有着不解之缘。漫长的石器时代可谓“人猿相揖别。只几个石头磨过,小儿时节”。(毛泽东诗《咏史》)碑石在中国古代文化中有着重要的地位。在中国文明的进程中,当甲骨文消泯、金文衰微之际,古人用刀笔赋予冰冷的石头以艺术生命和历史内涵。碑石开始成为文字的重要载体,它记录着历史沧桑的脚步,折射着文字嬗变的过程,展现着中国古代灿烂的书法艺术,最终形成独特的碑石文化。

碑石文化的起源

|

| 拓印拓本 |

中国的石刻文字起源于春秋战国时期。河北中山王国出土的《公乘得守丘刻石》、陕西凤翔发现的石鼓文都刻在不太规整的天然石材上。如《石鼓文》刻在十个鼓状花岗岩上,被称为“中国碑刻之祖”。秦始皇统一中国后,为加威海内,多次巡游,并刻石纪功颂德,有泰山、芝罘、琅琊等刻石,传为李斯以统一后的小篆书写。可惜这些刻石已毁亡,或仅存残石,或凭复制品传世。从宋代重刻的《峄山碑》中我们可以领略当年的风貌。

碑——有广义和狭义之分,从广义上说,以石头为载体的铭刻都可称碑。从狭义上说,碑是一种专门的刻石形制,如我们常见的竖石形状,有碑身、螭首、龟座。碑的初始是没有文字的,其用途有三:一是通过太阳运行的影子来观察时间;二是树在宫庙,祭祀时用来系牲口;三是设在墓地,碑上有孔用来贯穿绳索下棺。早期的汉碑,大都保留着圆孔,名曰“穿”。1986年陕西风翔秦公大墓的墓道中,发现了四座巨型墓碑,为引棺入墓之用。汉代的“碑”字亦写作“

”,碑,悲同音假借。古诗《读曲歌》云“石阙昼夜题,碑泪常不燥”。碑者,悲也。后来木碑演化为石碑,人们在碑上镌刻文字,述德纪事,树碑立传,逐渐演化为比较固定的形制。

石碑在东汉时开始兴盛。碑的形制,可分为碑首、碑身、碑座三部分。汉代的碑较为简单,碑首与碑身连为一体,下有碑座。碑首有尖首、圆首、方首。尖首如古代的玉圭,如西安碑林藏的《汉苍颉庙碑》;圆首如《汉仙人唐公房碑》,碑中有穿,仍保存着施轱辘引棺下葬之遗意。方首如《汉曹全碑》,汉代的碑首有简单的纹饰雕刻,有瑞兽、四神等。至魏晋时,碑首演变为螭龙。碑首上有圭形的碑额,上刻碑的名称。碑座起初是长方形,至隋唐时出现了龟形。俗称“赑屃”传为龙的第九子,好负重,故用于碑座,有长久、吉祥之意。碑身的两边称为碑侧。多刻有各种纹饰图案、画像等,以线刻的手法为主,如《唐大智禅师碑》碑侧,刻有蔓枝莲花、菩萨像等,富丽华美。《唐兴福寺残碑》碑侧有表现唐代柘枝舞的形象,造型优美生动。碑从汉代以后,除了为历史研究提供资料外,还集书法、雕刻、文学等艺术为一体,具有很高的观赏、研究价值。

根据碑的性质、内容、用途可大致分为以下三大类。(一)墓碑:也称神道碑,立于墓前。内容主要记载墓主的姓名、世系、履历等,赞颂其功德业绩。(二)宫庙碑。这类碑多立于宫殿、庙宇、寺观、祠堂等。一是宫殿类所用。二是为先哲圣贤、祖先建祠庙等所立之碑。三是在宗教寺观所立之碑。(三)纪功纪事碑。这类碑的内容比较广泛,有铭刻帝王将相功德的蜀《诸葛武侯碑》、唐《纪泰山铭》。有记载某些事件和战争的如《汉敦煌太宗裴岑纪功碑》记录了裴岑战胜匈奴王之事。西安碑林藏《宋京兆府新移石经记碑》记载了碑林建立的情况。此外,一些圣旨、诏书、符牒等官方文书也以碑刻的形式表现,以冀永久。还有许多修城、建桥、修栈道,祀福、兴教建学、典章契约等纪事碑,多由当地官员和书法家撰书,有很高的史料价值。

珍藏于地下的墓志铭

|

| 石刻陈列室 |

墓志的功能与碑相似。主要记载死者的籍贯、生平事迹、死葬时间,并系之以铭,加以怀念和赞颂。同时有记墓的作用。西安碑林藏《隋关明墓志》云“疑陵谷之易迁,刊金石之难改,寄万古而扬名,托流芳于千载”。墓志的起源,《西京杂记》说西汉杜子春临终作文刻石,埋于墓中,但形制、内容不详。东汉时的《马姜墓记》。金石学家认为此“墓记”为墓志之滥觞。较定形的墓志则始于魏、晋南北朝时期。魏晋时皇帝多次下诏,废弃厚葬、严禁立碑。东汉以来盛行的墓碑只得依照碑形缩小而置于墓中。西安碑林藏《晋菅夫人墓碑》呈小碑状、龙首、两面刻字。后逐渐演变为墓志平放,上面刻字。并出现了墓志盖,将标题刻于盖上,在墓志及盖的四边刻有各种纹饰。隋唐时盖多为覆斗形,至清代一直沿袭这种形式。也有一些特殊的形制,如《唐李寿墓志》为龟形,可能是受碑的龟座影响。墓志埋藏地下多年,未遭风雨侵蚀,保存完好,书韵犹存。特别是北朝墓志,为提倡碑学者推崇。

刻经——石质的经典图书

自汉代以降,儒家学说在中国思想文化领域占据统治地位。古人将儒家经典刊刻于石,作为正本,以防止在流传过程中讹错。中国历史上有几次著名的刻经。最早的刻经是东汉熹平四年(公元175年)汉灵帝下令将《周易》、《尚书》、《诗经》等七种典籍,由著名学者蔡邕等订正文字,以隶书刻石,字体典雅,规整。刻成后立于洛阳太学。后几经战乱、迁徙,多半毁亡,现只有残石存世,弥足珍贵。

三国时,曹魏正始年间(公元240-249年),又在洛阳刊刻《尚书》和《春秋》二书,用古文、篆书、隶书书写,故称《正始石经》或《三体石经》,后亦几经迁徙战乱,所存残石无几。

唐代《开成石经》是继汉《熹平石经》和魏《三体石经》后,又一次大规模的刻经。唐文宗时,国子监祭酒郑覃建议刊刻石经。以防儒家经典讹传,唐文宗遂命将儒家的十二种经典刻石。共计一百一十四石,双面刻,二百二十八面,共计六十五万余字,这项宏伟浩翰的文化工程,历时七年,于开成七年(公元842年)完成。《开成石经》至今还基本完好地保存在西安碑林。唐代以后,还有几次著名的刻经活动。五代时蜀国所刻的《蜀石经》、北宋嘉祐年间时所刻的《嘉祐石经》,清代所刻的《十三经》等。另外,还有一些单刻的经书,如《石台孝经》碑,四面刻字,碑体宏伟高大。周至楼观台的《道德经》为道教经典。还有经幢等各种形式的佛教经书。

与碑有同类功能的还有摩崖石刻和刻帖。将文字直接铭刻在山崖的石壁上称为摩崖刻石。它充分利用山崖的自然形状,省去采石、运输、雕琢之工。唐代以后,众多的文人墨客,在各地的名山胜地,题咏赋诗,挥毫作书,与自然景观相辉映,构成一道独特的风景。

刻帖,也是石刻的一种。人们常将碑刻的拓本统称为“碑帖”。在石刻中,碑与帖同刻于石,两者的主要区别在于性质和用途,碑主要是纪功纪事。帖,则主要出于书法上的需要,将古代或名人的墨迹如书札、手稿、诗词文赋等刻诸石上,供人们欣赏、临习。现存最早的是刻于北宋的《淳化阁帖》共十卷,前五卷为历代帝王名臣的书法,后五卷为王羲之、王献之父子的书法。被尊为“法帖之祖”。

造像题记——佛教徒的祈祷文

还有一类石刻与宗教有关。佛教传入中国后,南北朝至隋唐兴盛流行,各地都开窟造像。在各类造像上题刻发愿文及供养人姓名等文字,以期佑福,这类石刻称造像题记。大约有两种,一种为石窟寺造像旁边的题记;如洛阳龙门石窟的《龙门二十品》造像记驰名于世。另一种是造像碑,仍依照碑形,在上面开龛造像,在造像以外的空间处刻有供养人姓名,发愿文等题记,形式多样,不拘一格。

除上述几种主要的碑刻种类外,还有一些石阙、画像石、建筑石构件等上面的铭文,也属于碑刻学的范畴。

书法艺术的殿堂——西安碑林

碑石文化在中国古代文化中占有重要的地位。历史悠久,遗存极为丰富,灿若繁星,分布于中国各地。在谈中国的碑石文化时不能不谈到陕西的西安碑林。西安碑林以收藏各类碑刻众多,蔚然成林而驰名中外。它是一座以收藏、展示、研究古代碑石墓志及石刻艺术品为主的专题性博物馆。

西安碑林的建立与唐代《石台孝经》和《开成石经》有直接的关系。唐天宝四年(公元745年),唐玄宗李隆基提倡道教,亲自作序、注释以隶书书写《孝经》,因碑体高大下有三层台座,故名《石台孝经》。《开成石经》如前所述刻于唐文宗开成年间。两者均先后立于唐长安城务本坊太学内。后因战乱和环境不好,几经迁徙。北宋元祐二年(公元1087年)漕运史吕大忠等官员和文人,将石经及其他一些著名碑石迁至此地,使这批文化瑰宝得到妥善保存。距今已经有九百多年的历史。后经历代的官吏贤哲,仁人志士修葺、萃集,将一些原存于荒郊野地、孤冢残庙的碑石,集中于此。终形成碑石如林的规模。1962年被列为第一批全国重点文物保护单位。现在,西安碑林收藏着汉代至近代的各种碑刻三千三百余方,时代序列完整,真草隶篆各种书体齐备。有七个碑石陈列室,六个碑廊,八个碑亭,向游客展示。

当我们徜徉在碑林中,可欣赏到中国书法史上著名的碑刻,汉《曹全碑》秀美灵动,婉丽多姿。晋《司马芳残碑》隶楷相间,宽博茂朴,北魏墓志气势雄浑,点画峻厚。《集王羲之书圣教序碑》飘若浮云,惊若矫龙。唐代著名书法家的碑刻,在碑林中都可见到:欧阳询《皇甫诞碑》法度森严,虞世南《孔子庙堂碑》中和萧散,褚遂良《雁塔圣教序》风华绰约,颜真卿《颜家庙碑》雄健雍容,柳公权《玄秘塔碑》骨气洞达,张颠、怀素草书狂放飘逸。另外还有苏东坡、黄庭坚、米芾、董其昌、文征明、林则徐等历史上著名的书法家的刻帖,也都风韵独具,自成一家。

以西安碑林和孔庙为基础的西安碑林博物馆,古典庭院,雕梁画栋,古柏参天,碑石矗立。蕴涵着浓郁的中华传统文化的意韵,当我们置身于这座碑刻文化的殿堂、书法艺术的宝库中时,常常驻足流连,叹为观止,感受着碑石文化博大精深。

赵力光:陕西西安碑林博物馆副馆长、研究员