Für ihn bleibe vor allem die Brüssel-Tour des Ensembles unvergesslich, erinnert sich Da mit glänzenden Augen. Damals brachten die Darsteller die Geschichte von Manneken Pis auf die Leinwand, spielten die berühmte Legende, wie der kleine Junge einst ganz Brüssel dadurch rettete, dass er eine Sprengstoffladung, die an der Stadtmauer befestigt war, außer Gefecht setzte, indem er beherzt auf die brennende Lunte pinkelte. „Die Leute waren begeistert. Und zum Abschied schenkten unsere belgischen Gastgeber uns noch eine Schokoladen-Statue des Wasser lassenden Jungen“, erinnert sich Da.

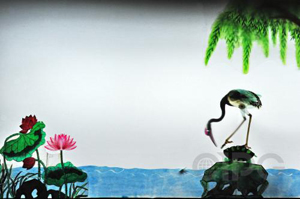

Für den passionierten Schattenkünstler steht fest: Das Schattentheater stellt einen idealen Kulturbotschafter dar, es bringt die chinesischen Traditionen einem neugierigen internationalen Publikum näher und überwindet dabei auch sprachliche Grenzen. „Schattenspiele wie etwa ,Die Schildkröte und der Kranich‘ kommen ohne Dialoge aus. Sie sind auch für ein ausländisches Publikum ganz intuitiv und ohne Schwierigkeiten verständlich.“

|

|

| Die Darsteller des Tangshaner Ensembles proben das Stück „Die Schildkröte und der Kranich“. |

Rettung der Pingju-Oper

Verglichen mit dem Schattentheater ist die Pingju-Oper eine relativ junge Kunstform. Sie wurde 1910 in Tangshan von Cheng Zhaocai begründet. Im Gegensatz zur Pekingoper ist diese lokale Form chinesischer Oper, die vor allem im Norden und Nordosten des Landes beheimatet ist, tief im Leben der einfachen Bevölkerung verwurzelt. Es sind die Geschichten der einfachen Leute, die sie erzählt: Es geht um große Gefühle, die Irrungen und Wirrungen der Liebe. Einige der Erzählungen wurden in den 1950er Jahren sogar verfilmt und gelangten so landesweit zu großer Berühmtheit.

Den Sprung ins Ensemble der Pingju-Oper schafft man nicht von ungefähr. Schon im Jugendalter, mit 12 oder 13 Jahren, beginnen die professionellen Darsteller zu proben und zu trainieren. Nach vier oder fünf schweißtreibenden Jahren in speziellen Schauspielschulen starten die jungen Künstler ihre Karriere und übernehmen erste kleinere Rollen. Die Hauptrollen liegen zu diesen Zeitpunkt noch in weiter Ferne: Erst mit etwa 30 Jahren bringen die Darsteller ausreichend Erfahrung mit, um eine führende Rolle übernehmen zu können.

Die Pingju-Oper „Yuhe-Brücke“ erzählt eine bewegende Familiengeschichte aus der Ming-Dynastie (1368 – 1644), mit überraschend aktuellem Bezug: Es geht um die Partnerwahl junger Menschen und die Bedenken, Ängste und Einmischungsversuche der Elterngeneration. Ganz so dramatisch wie im Falle des in dem Stück auftretenden Vater-Tochter-Gespannes, bei dem die Streitigkeiten schließlich so eskalieren, dass der Vater sein Kind einfach kurzerhand in den Fluss schmeißt, dürften die heutigen Dispute mit Sicherheit nicht ausgetragen werden. Am Ende aber wird auch in der Oper die verstoßene Tochter schließlich gerettet und mit ihren Lieben wieder vereint.

„Vor 50 Jahren feierte die Oper ihre Uraufführung“, erzählt Jia Xiangguo, der Regisseur des Stückes und Leiter des Tangshaner Pingju-Ensembles. Es gehe um die Problematik arrangierter Ehen. Das Stück trage eine Botschaft gegen diese Praxis, die vor allem vor Gründung der Volksrepublik 1949 in China äußerst verbreitet war. 30 Jahre lang hat Jia selbst die Rolle des strengen Vaters gespielt.

Die Pingju-Oper kann auf eine Geschichte mit Höhen und Tiefen zurückblicken: Ende der 1970er Jahre erreichte sie den Höhepunkt ihrer Popularität. Dann wurden auch ihr neue Formen moderner Unterhaltung zum Verhängnis, allen voran das Fernsehen, das damals in immer mehr chinesische Haushalte Einzug fand. Die Zuschauer blieben weg, Engagements blieben aus und letztlich wurden viele der lokalen Ensembles kurzerhand aufgelöst. Die Darsteller versuchten anderweitig Fuß zu fassen. „Einige begannen vor lauter Verzweiflung, sich ihr Geld durch die Reparatur von Fahrrädern zu verdienen“, erinnert sich Zhang Junling, Chefregisseurin des Tangshaner Pingju-Ensembles.