陈翰笙:情怀与水同清幽

边吉

2004年3月13日,一个生命跨越三个世纪,经历了清朝末年、北洋军阀、民国时期以及社会主义中国四个时代的老人,走完了他108岁的人生历程,平静地离开了这个世界。他就是陈翰笙。

2004年3月13日,一个生命跨越三个世纪,经历了清朝末年、北洋军阀、民国时期以及社会主义中国四个时代的老人,走完了他108岁的人生历程,平静地离开了这个世界。他就是陈翰笙。

陈翰笙的名字可能不为现在的年轻人所知,但这是一个不容忽视的名字,陈翰笙,大家尊称他为翰老,是著名的社会科学家、社会活动家,又是一位学识渊博、享誉中外的学术大师,以做了一辈子好事闻名于世。

学术大师陈翰笙

作为一代宗师,正如张椿年、陆国俊在编写《陈翰笙文集》时总结的那样:陈翰笙最卓著、影响最巨大的莫过于对中国农村经济调查的这一中国社会学学科的开创和拓展。他坚持以马克思主义立场、观点、方法,分析研究中国农业、农民和农村问题,以第一手的农村调查材料论证中国农村半封建、半殖民地的社会性质,提出了中国农业发展的道路。

20世纪20年代至30年代初,国内外学者对中国的社会性质问题发生了激烈论战。有的认为中国还谈不上资本主义;有的认为在大革命失败后中国正进入资本主义社会。中国共产党虽然一再提出中国是一个半封建半殖民地社会的正确论断,但由于缺乏系统的材料加以深刻的论证,理论界仍没有统一的认识。这个问题,不仅是一个重大的理论问题,而且是涉及中国革命性质、对象、动力和前途的重大的现实问题。

1928年从苏联回国后,陈翰笙对中国社会性质问题进行调查和探讨。他认为:“一切生产关系的总和,造成社会的基础结构,这是社会学的出发点,而在中国,大部分生产关系属于农村的。”所以对中国社会性质问题的探索,必须首先而且重点是在农村。1929年春,他到中央研究院社会研究所任职后,陆续聘用一批有志青年组织中国农村经济调查组,分赴全国各地农村进行调查。从1929至1934年,调查组先赴江苏无锡、河北保定、广东岭南、广西、河南、陕西等地进行选点调查,而后到营口、大连、长春、齐齐哈尔调查难民问题和赴安徽、河南、山东的烟草种植地区调查烟农生活。调查组从土地问题人手,采用阶级分析方法,调查农村生产关系,最终以大量的、系统的第一手资料,科学地证明中国农村社会和中国社会性质。

|

| 1948年6月陈翰笙在北美中国留学生基督教协会举办的夏令营上讲演“对中国社会的四大家族的分析”。 |

翰老的另一大学术成就,是提出中国现代化建设的理论。1944年他发表了《如何走上工业化正轨》一文。在这篇文章里,他针对中国实现工业化建设的现实问题,就工业化程序、改革教育、发展农业、积累资金、制定政策等重大问题,提出了自己的新见解。尤其是在如何正确学习外国工业化经验方面,他更是独具慧眼。他对中国一些人教条主义地学习苏联工业化经验提出了尖锐批评。他说:“工业化决不可一味模仿外国的皮毛,而必须根据国外历史教训和人家实际的经验,且适应国内各地产业的程度而确定。有人以为苏联的国营工业曾经领导民营工业的发展,所以我们也得以建设国营工业为中心,甚至不妨漠视民营工业。这个毛病就出于肤浅的模仿。岂知国营工业要有国营工业的客观条件和真正能力,而国营和民营还需要适当配合。在忘记人家国营工业之所以然,和忘记国营民营应有适当配合的时候,就不免要再蹈衙署经营的覆辙,而竟然忽视一切民营工业,以致国营工业的本身站不住,而因此民营工业也因此愈加遭殃。结果所谓国营者将变质为私营,而真正的民营者不免有倒闭之虞。如此所谓工业化者必然碰壁,而产业反要走上倒退的途径。”我们不妨以此为镜,对照一下20世纪80年代前中国工业化的实际状况,深刻领会翰老早在此之前的40多年就提出的这一远见卓识的科学预见和它的理论意义。

陈翰笙一生正气,淡泊名利。他在海内外做过25年地下工作,1951年,当他回到他为之奋斗不息的新中国时,当时任总理兼外交部长的周恩来,特别邀请他出任外交部副部长之职,却被陈翰笙婉言谢绝了。他这一辈子将主要精力投入学术研究,从不当官,最多只是挂个“外交部顾问”的头衔而已。

部长级布衣陈翰笙

就在翰老去世前的一些日子,一位湖南省攸县茶陵的中年妇女听说陈翰老病了,急急忙忙专门不远千里赶来医院看望。原来,三十年前陈翰笙被下放到他们村劳动时曾经帮助过当时处于困境中的他们,因此改变了她全家的生活面貌,她永远也忘不了这位善人的恩德。陈翰笙有许多这样的朋友,因为虽然受的是部长级待遇,他从来都把自己看作是布衣百姓。

一次,他从广州结束调查研究回来,在上海作短暂停留。当地报社记者很想趁此机会对他进行采访,但就是无法找到他的住处。到部长级干部常住的大宾馆饭店查询,回答都是:“查无此人。”几经周折,才在他妹妹非常简朴的弄堂房子里找到了他。据说,每次到上海,下榻在这里的一张旧木床,已经成为陈翰笙的老规矩了。

即使到古稀之年,陈翰笙依然亲自下去搞社会调查,而且拒绝任何隆重接待。一次,他去在历史上以逃荒闻名的安徽凤阳县访问。放下行李,他就提出要到县委汇报来此进行农村调查的打算。接待的人感到迷茫,哪有中央来的大干部首先向基层干部汇报的?他作风十分朴实,最反对官僚作风。他也极其严格,对于不正之风,当面批评,毫不留情。

但是,他对于好学上进的青年,则十分爱护。一个大学历史系学生写了篇学术论文,辗转托人送来求翰老审阅。他不仅欣然同意,而且逐字逐句审读,认真批注。他还亲笔给这个学生写信,对论文的标题、内容以及引用的史料提出了不少意见,并热情地邀请这位学子前来交谈。初次见面,他就毫无保留地将自己掌握的有关资料作了详尽介绍。这不过是许多事例中的一个而已,经过他培育出来的青年学者已难以数计,不少已颇有成就。

像陈翰笙这样的一个人,在史无前例的十年浩劫中的命运是可想而知的。他成了“特务”,受到审讯和虐待,与他奋斗终生的夫人因此含冤而死。但是,所有这些挫折都没有让他低头折腰,更不能丝毫改变他的“硬骨头”精神。

陈翰笙一生就是为作贡献而活着的,“助人为乐”的思想已经溶化在他的血液里。在漫长的人生中帮助别人已经在他身上成为一种天然的习惯,前后究竟有多少人接受过他的帮助已经无法统计了。当他销声匿迹多年,生活不能自理住进医院也已经许久时,惦记他的人却大有人在,他们不是来信、来电话,就是直接上医院探视。除了老朋友以外,多半是跟他学过英文的学生或者接受过他辅导的硕士、博士。“文革”时期,陈翰笙的家一时间简直成了一所免费英文学校。学生中,有小孩也有大人,甚至包括工人、厂长、演员,前后有三百来人来这里学过。屋子里坐不下时,就搬到院子里上课。有的是集体教,有的是单个教练。这些学生中,有不少是当时被歧视的所谓“黑帮子女”,诸如被“打倒”的老革命刘少奇、宋任穷、陈云的子女。后来,恢复高考以后,这些学生中许多都考上了大学,出国留学,现在都担任着各行各业的重要职务。

翰老家的客厅里,至今悬挂着曾经随他从事印度史研究的学生俞源去前年为祝贺他105岁时所写的一幅很能代表人们共同心情的条幅:

“人品如山极崇峻,情怀与水同清幽。”

陈翰笙是许光宇的母亲的舅舅。许光宇与这个舅公公之间似乎有着特殊的缘分:他出生时,舅公公在家里等候消息,出生后,老人给他起了名字。33年后的3月13日晚上,许光宇抚摸着的手,看他仙逝而去。

在许光宇和家人的心里,舅公公活得还是那么生动、那么真实,仿佛不曾远去。

许光宇眼中的陈翰笙

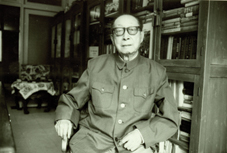

|

| 百岁时仍能在家人的搀扶下上下3层楼梯锻炼身体。 |

1979年11月,我随父母来到北京。进京的主要目的是为了照顾年事已高的舅公公。那年舅公公已经82岁了。在我童年的心灵中,82岁已经是很高寿了。

舅公公没有一点中国传统老人的那种威严。他早年受的是中国传统教育,后来留学欧美,受到了西方文化的熏陶。他身上融合了东西方文化的优点,比如既有中国文人忧国忧民的天性,又有西方人平等、自由的思想。在他身体好的时候,每天早晨六点准时起床,六点半收听新闻,此外由于他眼疾,我们每天给他读报。舅公公96岁以后,身体渐衰,早晨的广播听不成了,就改成听晚上的新闻联播,一直坚持到百岁之后。

舅公公研究的课题我是不懂的,因为先前是年纪小,后来学的是工程专业。但我知道他研究问题的态度是很认真的。如果他对某一问题关注,那么他一定会找有关做这方面研究的人到家里来讨论。记得有一段时间,他经常约世界历史所的一位留英博士到家讨论问题。具体内容我不懂,但从他们讨论的时间、次数及激烈程度可知,这位博士在舅公公这里“有麻烦”了,我们都很“同情”他。

舅公公做事情一丝不苟,不仅仅在做学问的时候如此,生活当中亦然。比如早晨起床穿衣服,皮带一定是数着扣眼系上的。虽然眼睛看不见,但仍然注重自己的仪表——他不讲究衣着的档次,但一定要穿戴整齐。早年在协和医院就医时,医生说侧卧睡眠于心脏不利,于是他便开始笔直的仰卧,一夜不变。他的这种习惯在他后来住院期间着实让医生吓了一跳,以为他昏迷了,殊不知他已经这样睡了几十年。

舅公公虽然是长辈,但他要求我们做事情从不强命,而是与我们讲道理。因此在他面前我们也不拘束,愿意和他“理论理论”。每到吃晚饭的时候,就是家里最热闹的时候。我们会把白天见到的事情说与他听,有时意见不一致,还要激烈争辩一番,但结果总是他赢。没办法,他看问题总能一下子抓住问题的实质,而在阐述观点的时候又极富逻辑性,让你无懈可击,不时还来点儿幽默让你高高兴兴地认输。

舅公公待人真诚,不虚伪。他不因为你是达官显贵而谄媚,也不会因为你是平头百姓而傲慢。他常对我们说,他母亲教育他:做人不能“见到大佛得得拜,见到小佛踢一脚”。不论是谁,他都以礼相待。以前到家里谈工作的同事或者学英文的学生,当他们告辞的时候,他都要亲自送出家门,送上电梯,并拱手作揖道别。有一次,按过电梯按钮后,等了很久电梯还不来,性急的年轻人不忍他在外面久站,便要从步行梯走下去,这下舅公公可急了,他说:我要了电梯而你不坐,这不是让我失信于人家吗。

后来,随着年纪的增大,来家里找他谈工作的人渐渐少了,跟他学英文的人也少了。他便不断抱怨无事可做,那时凡是到家里来看他的人,他都请求人家替他找学生,有时夜里说梦话都是在给学生上课。到最后,他开始教家里的阿姨说英文。舅公公的生活简单,除了一日三餐和睡觉外,便是工作。他没有业余爱好,工作是他全部的兴趣所在。他做这些工作的目的不是为了名利,而是为了体现自己的价值,他觉得如果自己对社会、对他人还有帮助,那么活着才有意义。争总是喜欢做事、喜欢助人,而且是真心诚意,不求回报。