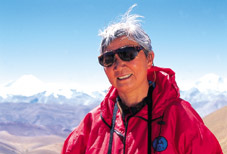

“森林女神”徐凤翔的高原梦

李国文

|

| "森林女神"徐凤翔 |

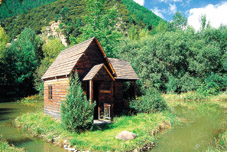

在北京西郊灵山山麓有一座小木屋,木屋旁边有几幢藏式建筑,周围百余棵古核桃树环绕着。这就是北京西藏植物园、灵山生态研究所。这里的主人--十多年前雅鲁藏布江拐弯处那座小木屋的主人--徐凤翔。梦想使得这位年过七旬、已做了祖母的生态学家几十年来保持着年轻的心态。

圆梦西藏“小木屋”

青春年少时的徐凤翔热爱文学,高中毕业后原本是要选择文学专业的。但是,一个偶然的机会,她读到了一首歌颂林业学家的短诗,一生的命运于是由此改变--她立志做一个林业学家。从南京林业学院毕业后的40多年里,徐凤翔的足迹踏遍了分布在中国19个省市自治区的64个主要林区,其中西藏是她的最爱。

由于着迷于西藏复杂多元的地理生态环境和那里稀有植物品种,徐凤翔多次申请去西藏工作。1978年,47岁的徐凤翔终于实现了多年的梦想。这一入藏就是18年,她还有了一个藏族名字--辛娜卓嘎,藏语“森林女神”之意,是藏族人对她崇敬而亲切的称呼。

1982年,演员、作家黄宗英第一次进藏。也就在那一次,西藏这片她们共同热爱的土地让都具有强烈责任感的两位女性结下了生死之交!那一年,黄宗英以一个作家的敏感深深理解了徐凤翔作为一个科学家的责任感并与她共同承担了这份责任。所不同的是,黄宗英用的是自己手中的笔和自己对西藏的爱来实现的。这份爱让她一直跟踪徐凤翔到了西藏的波密林区,也是这份爱让她写出了当时风靡全国的报告文学《小木屋》,还是这份爱,黄宗英用笔"圆"了徐凤翔的"梦":建立起了一座小木屋--高原生态定位研究站。

1985年,徐凤翔创建了西藏高原生态研究所,它标志着以特定地域为研究对象的高原生态研究的开始。被喻为高原“小木屋”的年轻的高原生态研究所开始在对西藏生物资源和生态优势的认识、保护和利用中发挥日益显著的作用。徐凤翔和助手们凭着强烈的责任心和吃苦耐劳的精神,走进西藏的高山大川和密林深谷,考察了西藏的主要生态区(其中林区20处),野外行程达12万公里,西从狮泉河经羌塘“无人区”,东至金沙江畔,上达珠峰大本营,下至雅鲁藏布江大拐弯峡谷,取得大量珍贵的数据、标本和图像资料。在波密林区,他们测得林芝云杉林的蓄积量达3831立方米/公顷,居全国云杉之首,并对其结构和生长、生物量做了细致的研究。在以此为代表的一系列研究工作中,他们对西藏的主要的生态类型,特别是森林类型的生物组合、结构、生长、分布规律、资源价值和保护利用方法等等进行了调查和分析,不仅使以往对西藏森林区的林学和生态学研究大大前进了一步,而且以翔实的第一手资料说明:藏东南地区是中国乃至全世界范围独特的生态优势区。

|

| 高原"小木屋" |

在高原生态研究所的参与下,地方政府对西藏的一大批珍稀动植物、古树名木、生物资源(药材、花卉、果品等)、水资源及独特的生态类型进行了有效的研究保护和适度的合理利用。并推动落实了岗乡高蓄积量林芝云杉林自然保护区、巨柏林保护区、东久高山松后备资源基地、错高湖封山育林区、墨脱林区生态与珍稀物种保护区(点)的建立。为西藏高原的森林恢复和生物多样性保护取得了切实成效。

神秘、博大的西藏高原,自然景观和生物资源十分独特而丰富。但长期以来,由于交通和信息的阻隔,外界对西藏知之甚少。徐凤翔逢人便说,西藏不只是冰天雪地的代名词,也是高山野生花卉生长的福地。西藏野生花卉中具有较高观赏价值的有数百种。西藏的代表性高山野生花卉有大花黄牡丹、大花绣球、老虎须、马先蒿、绿绒蒿、剑兰、天竺葵等。世界三大高山花卉——杜鹃、报春、龙胆,在西藏地区有着特别广泛和集中的分布。

三进墨脱

在藏18年,徐凤翔走过12万公里的路,历经无数次考察,最为铭心刻骨的要数大峡谷腹地墨脱之旅了。

墨脱位于西藏的东南角,地处雅鲁藏布大峡谷的深处,是全中国最后一个不通公路的县。去过墨脱的都说,在墨脱人面前不要言路,意思是说这世上再没有比到墨脱更难走的路了。在那里,就是现在1只鸡也能卖上百元,土豆是5元1斤,1瓶啤酒则要20元,价格如此之高是因为所有物品都是靠人背进山去的。

徐凤翔所在的西藏农牧学院,在林芝八一镇,算是处于广义大峡谷范围内。所以在徐凤翔看来,在林芝、米林和波密一带的无数次考察都不算深入大峡谷,惟进入腹地的墨脱才算是进入了大峡谷。这样算来,是三进墨脱:

第一次进墨脱,附身蚂蟥的数字曾创下记录,有400条之多,还有蚊子飞虫一路叮咬,叮咬处红肿发炎。而富有文学素养的她就用一句古诗来调侃自己当时的形象:"斑竹一枝千滴泪,新啼痕间旧啼痕。"在墨脱县城,徐凤翔不幸恶性虐疾发作,高烧昏迷了三天。而这个闭塞的小县城缺医少药,人们一筹莫展。好在事业未竟,心有不甘,徐凤翔顽强地活过来了。所以她常笑说,若从事业角度看来,纵使天堂伊甸园也难比墨脱这地方;但若论行路之难,通往墨脱之路则无异于炼狱。

第二次进墨脱,不是靠双脚,是飞进去的。1985年,徐凤翔搭乘部队的“黑鹰”直升机,沿大峡谷通道上空飞行,机翼与南迦巴瓦西侧雪峰擦肩而过,换上一个俯瞰的角度,她被大峡谷郁郁葱葱的绿色世界、被白练似的雅鲁藏布江水,被它神奇的大拐弯所深深陶醉。江山如此多娇!

第三次进墨脱,在1990年。此时的徐凤翔已届花甲之年。一个多月的考察里,又是说不尽的艰险。在野营宿地,每人靠一张大芭蕉叶过夜,险遭泥石流袭击。考察归来,她写出了关于墨脱珍稀濒危植物的调查报告,并就此提出了一系列建议。

回首历次大峡谷之行,徐凤翔曾以诗言志,以诗抒情,她写道:

……渡隘关,历炼狱,雨汗交溶,大艰辛赢来大享受、大陶醉!──曲江、湍流、苍林、峻岭奔来眼底,震撼心胸,一访恋恋,再访依依,三访尚意犹未竟。叹造物天工,幻变无穷,常探常新……

大艰辛,大享受,大陶醉!──这就是大峡谷所能给予的。为了获得大享受和大陶醉,必得经历大艰辛,大峡谷将懦夫懦妇拒之门外。

移梦灵山“小木屋”

|

| 灵山生态研究所已成功引种了近百种植物。 |

还是在西藏的时候,徐凤翔就深感人们对于西藏印象的片面与局限:"一提起西藏就是神秘、落后、贫穷与荒凉。其实西藏远远不止这么简单,光一个大拐弯地区就蕴藏着多少生态宝藏,但是光靠我一个人在国内各种会议上介绍又是远远不够的。"

于是,即将退休的徐凤翔心头又萌生一个梦想,希望在内地找到一个条件合适的地方,建立一个介绍西藏的窗口。

徐凤翔先后选了6个地方,最后终于选中了北京地区的最高峰--灵山。灵山属于内地比较少有的亚高山草甸,海拔2303米,各方面的条件都比较接近她的理想。1995年她从西藏高原退休后,应北京有关方面邀请,在北京西郊灵山山麓创建了北京灵山生态研究所、北京灵山西藏博物园、中华爱国工程联合会灵山青少年生态教育基地三位一体的生态科教园,展示鲜为人知的西藏生态资源,并进行青藏高原与华北平原的生态学比较研究。在灵山上,徐凤翔又将小木屋建在山麓海拔850米处的山谷里。那山谷里有着百余棵古核桃树,小木屋建在核桃树间,为的是更好地保护和研究这些古树。

一开始有人对她的行为不理解,见她在这里圈地,以为要搞房地产,直到看她在种树,在植草,才明白她是个什么样的人。老乡们讲,祖祖辈辈在这个山旮旯里,没想到这里有这么好的风水。起初两年这里还很荒芜,只有一座名副其实的小木屋。这里的工作人员付出了很大的努力,才建成了如今这样的规模,其背后的艰辛是可想而知的。从无到有,是一个艰难而痛苦的过程。做到这一切,仅凭着对大自然的热爱和一颗并不年轻的心是不够的。徐老师想把这里建设成为一个绿色生态基地,让孩子们不出北京就可以看到高原生态系统。原来支撑她的是一种对后代、对世人的强烈的责任感!

短短的几年时间内,在核桃古树间的一片荒地上建起了灵山小木屋、藏式围栏、房舍、生态环保教学楼及生活附属设施;同时营造了数十亩绿化与引种试验基地以及华北山地树木园,形成具有藏民族特色的、有生态科学内涵的、有文化氛围的、有梦幻色彩的净化心灵的生态绿地花园。

现在的"小木屋"已有着优秀的外部设计,现代化的内部布置,有动植物标本的展室,电教室、温室、阅览室、住宿处,户外也有苗圃和气象观测设备,还有一块引种于西藏植物的试验田,将来还会建起实验室。动植物标本展览厅里的所有展品,都是徐凤翔一件件日积月累攒起来的,几乎每一件展品都有来历。徐凤翔对事业的追求坚韧执著,在来灵山的几年时间里,她的研究所根据灵山的自然生态环境,完成了植被样方40余个,采集压制标本400余种,近千份。

说起这两座“小木屋”,徐凤翔言语之间充满欣慰。“灵山生态研究所已成功引种近百种植物,来自西藏的有30多种。"她的眼里闪着兴奋的光,"从西藏引种的红蕊黄牡丹每年5月都开花,巨柏也生长得好。”

徐凤翔一直大力提倡生态旅游,希望人们在享受自然、回归自然的同时,要有保护自然的意识与行动。1999年7月,她将灵山西藏博物园部分设施辟为生态旅游景点,有为森林生态旅游服务的灵山小木屋,有作为了解灵山和西藏的窗口,内设灵山生物多样性展室和西藏展室的生态教学楼,有白色的藏式建筑,还有供人参观和感受自然的引种地及原野。

这里每年都吸引着数以千计的中小学生前来参观学习,成为北京地区独树一帜的生态教育基地。年过70的徐凤翔只要有时间,一定会亲自在展览厅为参观者讲解。

徐凤翔专门开辟了一间电教室,通过录像让观众身临其境地体会大自然的优美,形象、生动地学习到有关生态科学的知识,同时认识到保护环境的必要性。她还经常应邀到北京的大、中、小学为师生作生态保护与人生之旅的报告,将其特有生态环保教育带给学生们。

徐凤翔创建的这片基地已成了灵山的一大景观,提高了灵山的知名度,促进了灵山的旅游开发与经济效益,推进了附近的农村脱贫致富。

未了情结

尽管灵山“小木屋”在全国已引起了很大的反响,但徐凤翔至今还是孤身奋战。找到志同道合的人分担工作,进而继承她的事业是徐凤翔的一个心愿。

“我已经老了,把事业开个头,重整河山待后生。”话是这么说,其实她并不服老。2001年她又去了西藏,再次登上了珠峰大本营。2002年去了新疆,今年准备跑一趟云贵高原,明年上黄土高原。2005年是西藏高原生态研究所建所20周年,她还想到时再回去看看。徐凤翔在筹划着搞个"中国高原生态研究中心"。她深感中国西部高原是全球最大、最高、生态类型和物种最多样丰富的地域,希望开启西部大开发背景下的西部高原生态研究、保护课题,建起一座“大木屋”。

除事业方面外,徐凤翔还有一个未了的私愿:弥补对丈夫、子女的关爱。从西藏退休了,她又上北京灵山,以“无暇幼吾幼,先及人之幼”的奉献精神与博爱襟怀,以青少年为主要对象,进行生态环境教育工作。只是在想孙子的时候,才南下南京或是让丈夫带着孙子来北京相聚。

作为妻子,作为母亲,徐凤翔不是很称职。但作为女性,她的人生是值得的,甚而是伟大的。她不需要人们的掌声,也不需要荣誉,她只想让年青人继承她们的事业,为了世界环境的美好明天,而学习,而奋斗。

据这位钟爱雪域高原的科学家介绍:红景天是多年生草本或亚灌木植物,大多生长在海拔3500~5000米的高山岩缝中,其提取物含有人体所必需的17种氨基酸和30余种微量元素。她说:“红景天在防病、抗衰老和抵御高原反应中的效果与强度,是已知补益药中所罕见的。”

在雪域高原上工作生活过的徐凤翔,不正像高原红景天一样,在艰苦的地方生长,把营养带给人间吗?

徐凤翔著有:《西藏波密高蓄积量云杉林的生长结构与生物量的研究》,获西藏自治区科技进步二等奖;《西藏色季拉山林区生态植被类型及其利用与保护》,获

国家林业部科技进步二等奖;《西藏高原森林生态研究》,获中国第十届图书奖;《中国西藏山川植被》,获华东地区图书二等奖;《西藏高原森林生态景观》、《西藏野生花卉》、《灵山野花》等。