|

Quelques

réflexions sur Shaolin et ses arts martiaux

Daniel

Cogez

Des arts martiaux

jusqu’aux moines et aux jeux Olympiques, les réflexions de l’auteur

nous font découvrir l’étonnante singularité du

wushu

du temple de Shaolin.

|

|

|

| Les

fusées saluent les visiteurs. |

La

cérémonie d’accueil des personnalités au temple de Shaolin. |

La

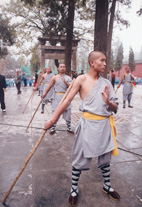

garde d’honneur des jeunes adeptes du wushu. |

|

| Un vétéran harnaché

rejoint le temple de Shaolin. |

À Zhengzhou, capitale de la province du Henan, s’est

déroulé en octobre dernier le premier festival de wushu.

Non loin de cette ville se dresse le monastère de Shaolin qui est

le berceau du wushu et des arts martiaux en Chine. D’autres

festivals de wushu ont été organisés en Chine, notamment

à Hongkong, mais dans le Henan, c’était la première fois et l’événement

revêtait une valeur symbolique puisque cette province à l’histoire

millénaire est la mère patrie des arts martiaux.

Avant de faire un parallèle avec les sports de combat

pratiqués en Occident, nous allons d’abord soulever un point crucial :

l’inscription du wushu parmi les épreuves des futurs Jeux

olympiques de 2008 à Beijing. Lors d’une conférence de presse organisée

avant l’ouverture du festival à l’hôtel Songshan de Zhengzhou, nous

avons appris que 2100 athlètes venant de 62 pays différents

et représentant 160 associations de wushu allaient participer

à la compétition. Un journaliste va alors poser la question essentielle

et primordiale : « Est-ce que les arts martiaux deviendront

une discipline olympique? » C’est évidemment pour les autorités

chinoises un objectif et elles ont fait des démarches en ce sens.

|

| Une allure martiale. |

Mais il convient de réfléchir au rapport de force

entre pays occidentaux et asiatiques, et l’on s’aperçoit très vite

qu’il existe un déséquilibre. Il suffit de compter le nombre de

représentants alignés dans la compétition par les pays occidentaux

et celui des pays asiatiques pour comprendre que le rapport de force

n’est pas le même. Si la Chine, avec Hongkong et Taiwan, peut aligner

deux à trois cents représentants, la délégation de la France ne

comptait que cinq représentants et celle de l’Allemagne, une dizaine

de spécialistes du wushu. Certes, en qualité, certains représentants

de l’Occident peuvent se mesurer à ceux des pays asiatiques et figurer

au palmarès final, mais le poids du nombre mettra toujours en difficulté

les sportifs occidentaux. Les seuls juges étant les membres du Comité

international olympique, nous ne pouvions préjuger de leur décision

au moment du festival, mais nous avons appris par la suite qu’ils

n’ont pas accepté l’inscription du wushu.

La méconnaissance du wushu

Nés en Chine et pratiqués depuis plus d’un millier

d’années dans ce pays, les arts martiaux, regroupés sous le terme

de wushu, comptent de très nombreux adeptes : la seule

province du Henan en recense 40 000; elle abrite aussi de très

nombreuses écoles, dont les principales sont regroupées autour du

monastère de Shaolin.

Il n’en est pas de même en Occident. Certes, les

films de gongfu ont popularisé les arts martiaux, mais les

clubs et associations où est enseigné le wushu sont peu nombreux.

En France, il existe beaucoup de clubs de judo, de karaté et de

taekwondo, mais le wushu à proprement parler est une discipline

rare et peu répandue. Les Occidentaux pratiquent d’autres sports

de combat qui ont un grand auditoire comme la boxe aux poings, le

catch et la lutte gréco-romaine. En revanche, on assiste très rarement

à des compétitions de wushu, et celles-ci ne rassemblent

que quelques « aficionados ».

Les moines guerriers

Autre différence notable, en Occident, les moines

se consacraient dans leurs abbayes et monastères au silence, à la

méditation, à la prière, mais ne pratiquaient aucun exercice physique

particulier ni a fortiori aucune activité guerrière. On mentionnera

une seule exception : lorsque Saint Bernard prêcha la deuxième

croisade pour la reconquête des lieux saints en Palestine au XIIe

siècle, des moines guerriers s’étaient engagés aux côtés des seigneurs

et des croisés. En dehors de cette exception, les moines s’occupaient

de la culture de vignes pour faire du vin ou du champagne, de la

fabrication de liqueurs, de bières ou de fromages, mais ils ne se

livraient pas à des sports de combat comme ceux de Shaolin.

C’est pourquoi les arts martiaux du monastère de

Shaolin constituent une singularité, car en dehors des rites religieux,

les moines pratiquaient la boxe, le maniement d’armes et faisaient

différents exercices physiques dont certains exigeaient une constitution

robuste.

Le patrimoine culturel

Entre les civilisations européenne et asiatique,

il y a cependant des convergences : d’abord celui des lieux

de culte, puis celui de l’héritage culturel, la foi d’une part et

le wushu transmis de génération en génération d’autre part.

En France, les monastères sont tous bien entretenus et parfois sont

inscrits à la liste du patrimoine mondial comme le célèbre mont

St-Michel sur la côte normande. Et dans ces lieux de culte, la foi

en Jésus-Christ avec son message d’amour de l’humanité y est, bien

entendu, propagée et préservée. Les moines veillent sérieusement

à la conservation des lieux de prières, qu’il s’agisse des abbayes

de Citeaux, de Sénanques ou de la Bénédictine, pour ne citer que

les plus célèbres.

Et de même en Chine, et surtout ces dernières années,

un gros effort de préservation des monastères et des lieux de culte

est entrepris. Au lieu d’être laissés à l’abandon, ils sont restaurés

et bien entretenus, et nous avons pu le constater en différents

endroits, tant aux abords de la capitale que d’autres grandes villes

en province. Bien entendu, Shaolin ne fait pas exception.

Ensuite, les arts martiaux tels qu’ils se pratiquent

en Chine, constituent un héritage culturel incontestable :

ils correspondent à un état d’esprit propre à la Chine où l’on désire

cultiver à la fois la bonne santé physique et mentale. Dans un pays

respectueux des valeurs comme la Chine, l’efflorescence et le regain

de vigueur des arts martiaux sont des signes de la vitalité d’une

population qui se projette dans l’avenir en s’appuyant sur des bases

très anciennes.

L’art martial du monastère de Shaolin, après avoir

acquis une réputation nationale avec son histoire millénaire, sa

diversité et sa perfection, devait acquérir une renommée internationale,

et c’était précisément le but du premier festival de wushu

organisé à Zhengzhou.

|

Situation

et origine de Shaolin

Pour présenter Shaolin, nous citerons quelques

extraits du Guide des arts martiaux édité à Beijing

en 1991 par la Société d’édition en langues étrangères.

La boxe de Shaolin tient son nom du monastère

où elle est née. Situé sur le versant ouest du mont Songshan,

à 15 km du nord-ouest du district de Dengfeng, dans la

province du Henan, au milieu d’une forêt de conifères sillonnée

de ruisseaux murmurants, le monastère de Shaolin est entouré

de montagnes. Sa situation sur le versant nord du mont Shaoshi,

couvert d’une forêt touffue, lui a valu le nom de monastère

de Shaolin, célèbre dans l’histoire aussi bien par ses sites

pittoresques que par ses exploits militaires, d’où sa réputation

de « premier monastère sous le ciel » et de « berceau

des arts martiaux ».

Le monastère de Shaolin a été construit en

l’an 495 sur l’ordre de l’empereur Xiaowen des Wei du

Nord pour recevoir le moine indien Bhadra (bouddha) venu en

Chine pour prêcher la religion. Ce temple a

connu bien des vicissitudes en près de quinze siècles. Incendié

et ravagé à plusieurs reprises, et notamment lors d’une révolte

paysanne vers la fin des Sui (589-618), vers la fin des Yuan

(1271-1368) et à une époque récente lors des conflits entre

les seigneurs de guerre en 1928, il fut à chaque fois reconstruit.

Le monastère de Shaolin, gravement endommagé au cours de son

histoire millénaire, a fait peau neuve après la fondation

de la République populaire de Chine grâce aux mesures de protection

prises par le gouvernement et aux travaux de restauration

effectués aux frais de l’État.

Des

faits d’armes

Pourquoi la boxe de Shaolin est-elle si réputée?

Parce qu’elle est liée à des faits d’armes du temps jadis.

Selon de nombreux documents, le monastère de Shaolin a commencé

dès les premiers jours l’entraînement aux arts martiaux. Son

premier bonze supérieur, Bhadra, recrutait des jeunes physiquement

aptes qui s’étaient initiés à ces arts, leur faisait raser

le crâne et les entraînait à la boxe en robe de moine. Le

second bonze supérieur, Chou, était à l’origine un petit bonze

faible et malingre, souvent malmené par son entourage. De

dépit, il se mit à s’entraîner à la boxe et acquit bientôt

une force suffisante pour soulever des poids énormes et mettre

à la raison ses offenseurs.

Les arts martiaux de Shaolin se firent connaître

dès la fin des Sui. À l’appel du prince de Qin, Li Shimin,

qui dirigeait alors une attaque punitive contre Wang Shichong

à Luoyang, les moines de Shaolin, tous de grands boxeurs,

se mirent à la tête de la population pour participer au combat.

Leur premier exploit -la capture du neveu de Wang Shichong-

aida Li Shimin à prendre Luoyang et à forcer Wang Shichong

à la capitulation. Le prince de Qin décréta de leur offrir

une récompense et d’inscrire leurs faits d’armes sur des stèles

de pierre. Le monastère reçut en outre 270 ha de terres

pour l’agrandissement des temples et organiser « les

troupes de moines ». Dès lors, la boxe de Shaolin profita

d’une renommée sans précédent et le monastère ne cessa de

développer ses activités en arts martiaux. Pour renforcer

leur capacité de combat, les moines-soldats de Shaolin se

livrèrent à des entraînements toujours plus variés :

boxe à mains nues, maniement d’armes, combat à cheval, combat

de fantassins. Les brillants faits d’armes accomplis par les

moines de Shaolin leur valurent l’honneur d’être recrutés

à maintes reprises sous les drapeaux impériaux. En dehors

des regrettables contributions à la répression des révoltes

paysannes, ils ont également accompli des exploits héroïques

dans la défense des frontières contre l’invasion étrangère.

Citons en particulier l’émouvante anecdote de la lutte des

moines contre les pirates japonais au XIVe siècle

et de leur sacrifice héroïque pour le pays.

Selon les annales, l’art martial cultivé et

vulgarisé par Shaolin comptait parmi les plus variés. En boxe,

il y avait le changquan caractérisé par la rapidité

des avances et des reculs, l’agilité dans le changement des

mouvements, l’usage simultané des mains et des pieds; il y

avait aussi des boxes de combat proches du genre de la boxe

du Sud qui se distinguaient par la force et l’ampleur des

mouvements, des coups de petite portée, mais vigoureux; des

boxes d’exercice de la force intérieure telles que le rouquan

(boxe souple) et le xingyiquan (boxe idéomorphologique)

qui mettent l’accent sur l’entraînement de la volonté et de

l’énergie vitale, les exercices respiratoires, l’usage simultané

de la force et de la souplesse; la boxe Luohan, le houquan

et autres figures variées, vivantes et dynamiques, aux

gestes expressifs... En dehors du célèbre bâton de Shaolin,

on s’entraînait à l’épée, au fouet, à la hallebarde et au

sabre qui comptaient parmi les 18 armes usuelles. En

même temps étaient pratiqués les exercices de zhuangong

(force équilibrée), de yingong (force violente),

de qinggong (force douce) et de qigong (force

du souffle).

|

|