Un artiste expatrié, mais heureux

CHEN

JING

|

| Charles

Chauderlot, avec son inséparable pipe |

Qui d’autre mieux que le Français

Charles Chauderlot pourrait contempler les habitations à la chinoise

du vieux Beijing et en extraire cette insaisissable beauté? Résidant

dans la capitale depuis sept ans, cet artiste des hutong (ruelles)

utilise le lavis à sa façon pour transmettre des messages éminemment

humains. Pendant une heure et demie, il m’a parlé de son art et

de son enthousiasme pour la Chine.

Une fumée génère un paysage pittoresque qui se concrétise sous

une clarté humide. La lumière fluide et tangible remue l’encre

de Chine, en barbouille la pierre et le bois, le pavé et la toiture…

L’auteur de ces dessins si sobres et si profonds des célèbres ruelles

de la capitale est un étranger, mais pas au lavis qu’il maîtrise

en expert.

N’en déplaise à ceux qui

rechercheraient de l’exotisme chez cet homme, Chauderlot n’a pas

les yeux bleus, ni les cheveux blonds, et n’est pas plus haut en

couleur que ses dessins en noir et blanc. D’ailleurs, il ne se distingue

pas trop dans une foule, et peut-être est-ce pour cette raison que

nous nous sommes attendus pendant une bonne demi-heure avant de

nous reconnaître. Mais le sourire sympathique qu’il a l’habitude

d’afficher a tout de suite réchauffé l’ambiance.

Les deux renaissances

|

| Les

demeures le long de la douve, au pied de la Cité interdite. |

« Commençons sans détour, pourquoi

vivre en Chine? », lui ai-je demandé. Même si un Occidental

n’est plus un phénomène à Beijing, je me disais que chacun doit

bien avoir sa propre histoire sur sa vie en Chine. À cette question,

il répond que son arrivée en Chine correspond à une renaissance.

À cause d’un problème dans sa vie privée, il veut reléguer aux oubliettes

la France qu’il trouve déprimante, renaître comme un enfant, repartir

à zéro. Et voilà que, tel un enfant qui aurait franchi 8 000 kilomètres,

il vient s’émerveiller devant cette Chine qu’il trouve épatante.

Le mandarin est incompréhensible? Pas de problème. La peinture,

sa propre idéographie, sera aussi parlante que le chinois, elle

lui servira de langage. Cette première rencontre heureuse a eu lieu

en 1997, date où il a débarqué en Chine, sa lointaine terre d’inspiration.

Cette rencontre a été une merveille, car en matière

artistique, ce pays s’est révélé très enrichissant. Selon la consigne

paternelle, Charles Chauderlot a dû s’écarter pendant 18 ans

de sa vocation, sans pour autant l’abandonner. Juriste et directeur

de société, métiers « sérieux » qu’il a exercés à tour

de rôle, se verront supplanter par sa reprise d’une étude passionnée

de l’art. Le proverbe ne dit-il pas « Chasser le naturel, il

revient au galop » ?, souligne-t-il. Formé à l’occidentale,

avec en particulier l’assistance de sages professeurs comme Marcel

Vicaire, c’est dans l’empire du Milieu que cet artiste créera un

style à part, une sorte de fusion des techniques chinoise et européenne.

Sa maîtrise aisée de la magie du pinceau et de l’encre, instruments

dont il a découvert les vertus, y a contribué.

La Chine multiple

Il est vrai que pour Charles Chauderlot, en quête

d’une autre vie, la Chine n’a pas été décevante. Pendant son séjour

prolongé, les stéréotypes qu’entretiennent ses compatriotes sur

ce pays oriental se sont gommés au profit d’une Chine multiple.

Défaut du journalisme à son avis, car on y propose, non pas une

désinformation, mais une information trop généraliste. Seule une

intimité profonde avec la société chinoise permet de découvrir sa

multiplicité. C’est justement cette dernière qui l’a davantage impressionné

et qui l’oblige encore à procéder à davantage d’explorations.

Pour Chauderlot, cette multiplicité fait

penser aux « Huit Temples » qui se trouvent à Chengde

(Chengde Waibamiao), construits à la dynastie des Qing (1644-1911).

L’empereur y recevait les « ambassadeurs » des ethnies

d’antan. Parmi ces temples, il existe aussi un petit Potala, copie

de celui de Lhasa, parce que le Tibet, même à cette époque, était

considéré comme faisant partie de la Chine.

Voilà bien un des rares Français qui soulageraient

certainement des guides touristiques, les dispensant de tout effort

de persuasion… Point de vue trop chinois d’après ses copains ? Mais

il faut analyser selon l’Histoire, selon la véracité des faits,

rétorque-t-il. Le pays fait preuve d’un extraordinaire génie de

gouvernance administrative, d’une étonnante capacité à rester uni

malgré les différences, et le peintre s’en réjouit. Il a constaté

aussi que cette multiplicité s’ancre dans la diversité des dialectes

du pays, laquelle est compensée toutefois par une écriture unique.

Il s’émerveille par cette extraordinaire harmonisation entre diversité

et unité.

Ce contexte n’est-il pas favorable à la création

qui exige en permanence de sources renouvelées ? Les pérégrinations

de Chauderlot lui ont ouvert de vastes fresques provinciales, ses

tableaux en témoignent : les fermes et temples du Shanxi et

du Henan, les jonques de bois à Beidaihe est l’atmosphère shanghaïenne

de l’époque semi-coloniale…

Selon cet artiste, cette diversité architecturale

souffre cependant de ravages considérables : la volonté d’imiter

la superpuissance américaine conduit à reconstruire les villes sur

le même modèle, à en faire des reproductions sans caractéristique,

sans poésie. Les Chinois auraient tort de croire pouvoir s’unifier

en édifiant des bâtiments tous pareils, bien au contraire, regrette-t-il.

Les grands hôtels balaient sans état d’âme les quartiers historiques,

déracinent en même temps les bonnes traditions, et cette évolution

le chagrine. Peut-être est-ce la raison pour laquelle il n’assortit

pas ses œuvres de couleurs qui feraient preuve d’une extravagance

outrecuidante pour le patrimoine méprisé.

La mémoire des hutong

|

| À Beijing,

le 8, Nanguanfang – le hutong Sud des Mandarins. |

Et quand Charles Chauderlot

montre quelques cartes postales qui présentent ses dessins, il est

fort difficile de résister à l’envie de contempler longuement sa

gamme du noir au blanc. Folie des herbes sortant des failles entre

les tuiles, blocs de pierre polis à force d’avoir été foulées à

l’entrée des demeures, sentences parallèles du Nouvel An collées

et déchirées, battants de porte fissurés… Ne vous figurez pas pour

autant un lieu déserté, car les humains y sont bien présents. Le

vélo ou le triporteur partiellement dissimulé, le bassin en émail

servant aux toilettes du petit matin, l’enseigne rudimentaire d’un

réparateur de bicyclettes, les plaques des numéros de portes, les

noms de rue en « signes » chinois, peints avec maladresse

et fidélité… L’attention méticuleuse de cet artiste sensible est

comparable à celle des architectes talentueux de l’époque qui ont

conçu ces habitations raffinées.

Patrimoine chancelant ? Œuvre désuète ? Bien au

contraire. Derrière le visage ridé d’un vieillard, c’est une tête

pleine de souvenirs et de sagesse qui se profile. L’intimité de

la vie s’expose au grand jour, riche d’un passé et d’une âme presque

palpable malgré la sobriété d’apparence. La photographie prétendument

réaliste ne pourrait rendre aussi bien cette réalité humaine.

Et Chauderlot invite aussi son public à

la découverte. D’abord, celle de la vie des habitants des siheyuan

(cour carrée entourée de maisons) de Beijing qui vivent au rythme

des saisons : au printemps, promenade avec la cage à oiseaux,

en été, échiquier sur une table basse qui rassemble les as

joueurs, en automne, récolte des jujubes. Et écoutez ! Le gazouillis

des moineaux et pies à l’aube, les rires des enfants qui courent

et jouent, la voix patiente du grand-père, donneur de leçons, les

cris chantants et le son des outils des vendeurs ambulants, ou encore

la dispute des voisins pour des broutilles… Et ce quotidien se passe,

en famille ou en réunion de plusieurs familles, sous l’ombrage rafraîchissant

du grenadier ou de l’abricotier. La cour se transforme alors en

place publique et Chauderlot, le spectateur, admire l’important

rôle social de cette cour, la grande solidarité qu’on y trouve l’impressionne.

Il déplore le silence étouffant des immeubles où le béton armé coupe

tout lien relationnel : les gens s’isolent, ne se parlent plus

et mourront seuls, sans joie, sans n’avoir jamais dit bonjour aux

inconnus du palier.

La passion de Chauderlot

envers ces trésors cachés ne nous incite-t-elle pas à formuler un

appel de plus en plus entendu : Touristes, ne vous intéressez pas

qu’aux sites « monumentaux » et ne croyez pas que les

ruelles n’ont rien d’exceptionnel ; reporters, consacrez davantage

de pages au charme secret de la mégalopole. Loin du modernisme,

du faste de la place Tiananmen, de la somptuosité des palais impériaux,

la vieille ville se replie dans sa tranquillité imperturbable depuis

bien des générations, une tranquillité aujourd’hui menacée par l’intrusion

de l’expansion urbaine.

Un chaleureux public

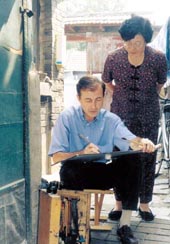

|

| Une

voisine observe la plume du peintre décrivant sa maison. |

On peut comprendre l’empressement de la presse locale

envers cet artiste. Avec son souci de sensibiliser à la préservation

du patrimoine culturel, la presse n’a pas tardé à faire de Chauderlot

une célébrité médiatique. Les gens du commun ne cachent non plus

leur curiosité envers cet étranger, venu du pays du « romantisme »,

qui les flatte par la passion qu’il voue à leur vieille ville.

Mais ceux qui entretiennent un contact direct avec

lui sont avant tout les gens ordinaires. La population des hutong

étend sa chaleur jusqu’à ce waibin, « hôte étranger

distingué », qui installe son chevalet aux environs. On lui

offre une pastèque pour le rafraîchir en été, une bouillote pour

le réconforter durant le froid hivernal, se rappelle-t-il. Au début,

les curieux le regardaient et riaient, mais ils ont ensuite cessé

de le « mépriser », et commencé à lui expliquer des choses,

à l’initier à la richesse symbolique de ces anciennes demeures.

On ne l’appelle plus laowai (cher ami étranger), mais lao

Qiao, « mon vieux Qiao », son nom chinois calqué sur

la syllabe Chau de son nom.

Chauderlot est également à l’honneur des autorités

municipales qui lui ont confié de dessiner, depuis octobre 2002,

l’intérieur de la Cité interdite. Elles ont compris son désir de

faire quelque chose de beau des monuments légués des ancêtres, et

l’artiste s’en réjouit. Il est le premier étranger à être autorisé

à se rendre dans les parties qui sont inaccessibles aux visiteurs

ordinaires du musée. Lao Qiao en est fier.

Pour ceux qui seraient tentés de faire partie des

inconditionnels de Chauderlot, l’album de dessins Pékin :

ultimes regards sur la vieille cité, est une œuvre remarquable.

Accompagnant les dessins de hutong, on y trouve des extraits

de textes de Lao She, écrivain de Beijing dont les écrits sont basés

sur la ville de la première moitié du XXe siècle et sur

celle de la Chine populaire d’avant la Révolution culturelle. Selon

Paul Bady, traducteur chevronné de cet auteur qui a aidé à choisir

les textes, ceux-ci s’harmonisent parfaitement à l’album. M. Chauderlot

suggère: vu l’ensevelissement des vieilles mœurs sous les ruines

des anciennes habitations démolies, ne serait-il pas temps que quelqu’un

avec des aptitudes littéraires comparables écrive sur les mutations

qui s’opèrent actuellement dans la société chinoise ?

|