À la découverte de l’empereur Yongle des Ming

HUO JIANYING

|

| Zhu

Di, l’empereur Yongle. |

Lorsque Zhu Yuanzhang (1328-1398),

fondateur de la dynastie des Ming (1368-1644),

eut renversé les Yuan et fondé la dynastie des Ming (1368),

la capitale de l’empire chinois fut un temps à Nanjing. Dadu prit

le nom de Beiping et échut au quatrième fils du vainqueur, Zhu

Di (le futur Yongle), qui fut fieffé « prince de Yan ».

Mais Zhu Di ne se contenta pas de ce titre et amorça une lente

ascension vers le trône…

Yongle et

la construction de Beijing

Dans l’histoire de Chine, Zhu Di quitta Nanjing et arriva à Beiping à l’âge

de vingt ans. Il dut alors résister à des attaques-surprises des

forces restantes de la dynastie des Yuan (1206-1368). Pour protéger

cette métropole septentrionale, Zhu Di fut obligé de conduire

à maintes reprises le gros de ses troupes dans des batailles acharnées.

Après dix ans de batailles pénibles, il avait non seulement vaincu

toutes ces forces restantes, mais encore enrichi ses capacités

militaires dans la pratique. En 1390, avec la capitulation des

ennemis, une puissante armée fut organisée.

En 1398, Zhu Yuanzhang mourut des

suites d’une maladie. Son petit-fils, Zhu Yunwen, lui succéda

en prenant le nom de règne de Jianwen (Huidi).

Au moment de son accession au trône, le pays était divisé en fiefs où 25 princes

régnaient en maîtres. L’empereur estima donc que cette situation

constituait une grande menace pour sa domination. Ainsi, il accepta

le conseil de ses ministres et décida de réduire les forces des

princes vassaux. Après avoir détrôné cinq princes faibles durant

la première année, il se préparait à le faire pour Zhu Di, alors

le prince le plus puissant. Il envoya d’abord des généraux de

confiance guetter Zhu Di et chercha ensuite une occasion favorable

pour le mettre sous arrêt.

|

| Construit

à la 18e année de Yongle, le Temple du ciel fait

maintenant partie du patrimoine mondial. |

Pour échapper au danger, Zhu Di fit

l’imbécile. Dès qu’il eut entendu parler de l’ordre secret d’arrestation,

il décida de déclencher aussitôt une offensive à Beiping, sous prétexte d’éliminer les traîtres de la cour impériale. Après

quatre ans de combats acharnés, son armée réussit à occuper Nanjing.

Voyant que la capitale n’était qu’une mer de feu, on estima que

l’empereur Jianwen devait avoir été brûlé vif. Ainsi, Zhu Di se

proclama empereur et prit le nom de règne de Yongle, en jouissant

du soutien de tous les princes. Après avoir pris le pouvoir, il

décida de reporter la capitale de l’empire, là où elle avait été

sous les Yuan. Deux facteurs motivèrent son choix. Premièrement,

la ville et ses environs étaient sa sphère d’influence, y compris

la puissance politique, économique et militaire; deuxièmement,

la position géographique de la ville était extrêmement importante

dans sa défense militaire, puisqu’elle était proche de la frontière

du nord. Elle pouvait résister à l’attaque d’ennemis et éviter

l’encerclement des envahisseurs. Yongle lui donna le nom de Beiping. Le 4 février 1403, il déclara officiellement

que le nom de Beiping allait être changé en celui de Beijing.

Depuis lors, le nom de cette ville fut transmis de génération

en génération parmi le peuple chinois. Sous son règne, le plan

de Beijing subit des changements notables.

En 1406, sous l’ordre de Yongle, on compte que plus de 230 000 artisans, des

milliers de terrassiers et de soldats travaillèrent durant quinze

ans à l’édification urbaine de Beijing. Grâce à leurs efforts,

une nouvelle capitale magnifique se déploya. Sous la domination

de Yongle, les guides anciens avaient coutume de diviser la ville

emmurée en trois villes distinctes : 1) au centre, la ville

pourpre interdite (Zijincheng

ou Gongcheng), constituée

par le Palais impérial de trois kilomètres de circonférence; 2)

entourant celle-ci, la cité impériale (Huangcheng) ;

3) entourant la cité impériale et le palais, la ville intérieure

(Neicheng ou Jingcheng). Les cours et les constructions s’ordonnaient selon trois

axes parallèles nord-sud et l’axe central était le plus important. Au sud, se trouvaient les édifices destinés

à la vie officielle, au nord, les plus importants des édifices

réservés à la vie privée. Les axes latéraux étaient occupés par

des appartements secondaires et des annexes.

La première ville avait un plan sensiblement carré : 6,5 km du sud

au nord et 5,7 km de l’est à l’ouest. Le Palais impérial

occupait un rectangle de 960 m sur 750 m, soit une superficie

de 720 000 m². Il était entouré d’une douve de 50 m de large

remplie d’eau et d’une muraille continue de 7,9 m

de haut.

La ville pourpre interdite était entourée de la cité impériale. Sur neuf km

de ses environs se trouvaient des annexes : le Temple des

ancêtres impériaux (Taimiao,

aujourd’hui le parc de la Culture du peuple), l’autel du Dieu

du sol et des moissons (Shejitan, aujourd’hui le parc Sun Yat-sen)

et le siège du gouvernement central (Zhongnanhai).

Dès que l’empereur Yongle eut décidé d’installer sa

capitale à Beijing, il fit aussi construire les remparts de la

ville intérieure : 22,5 km de circonférence et 12 m de haut.

En 1437, ceux-ci furent recouverts de briques et entourés

d’une douve large aux eaux profondes; au cours du temps, ces remparts

furent restaurés et consolidés à plusieurs reprises. Au sommet,

un chemin de ronde permettait aux cavaliers de faire le tour de

la ville; de loin en loin, le mur était ou bien renforcé par des

tours, notamment aux angles, ou bien percé de neuf portes. Chacune

livrait passage à une circulation particulière.

La ville pourpre interdite se trouvait au centre de

la ville. Un axe central nord-sud de 6,5 km reliait la tour

de la Cloche (au nord) et la porte Yongding (au sud) en traversant

le centre du Palais impérial. À ses deux côtés, des boutiques

et des maisons étaient rangées en une disposition rationnelle.

En plus de l’édification urbaine, l’empereur Yongle

pratiqua encore une série de politiques pour transformer Beijing

en une ville prospère. En 1403, sous son ordre, plus de 136 000

foyers de la province du Shanxi emménagèrent à Beijing. En 1408,

il donna encore l’ordre d’une exemption d’impôts de trois ans.

Il concentra plus de 200 000 artisans habiles du pays pour participer

aux travaux de construction de la capitale, à la création des

ateliers et des marchés. Il concentra aussi plus de 300 000 terrassiers

pour draguer le Grand Canal. Ainsi, la circulation était fluide

sur cette grande artère allant du sud au nord du pays, et de grandes

quantités de céréales du Sud furent transportées immédiatement

à Beijing. Après des années de guerres, l’économie de la capitale

connut un développement rapide et les citadins purent enfin mener

une vie tranquille. Yongle est également à l’origine de sites

qui font maintenant partie du patrimoine mondial : Palais

impérial, Temple du ciel, Treize Tombeaux des Ming à Beijing,

constructions du mont Wudang dans la province du Hubei.

Yongle et la culture :

la plus grande encyclopédie de l’histoire chinoise

|

| La

voie sacrée des Treize Tombeaux des Ming fait maintenant partie

du patrimoine mondial. |

On ne peut passer sous silence la Yongle Dadian (Grande Encyclopédie de Yongle), rédigée sous son règne. Yongle était non seulement un militaire

qui savait mener des soldats au combat, mais il lisait aussi énormément.

En tant que politicien, il aimait tirer les leçons de l’histoire ;

en tant qu'empereur, il savait bien qu’un fonctionnaire civil

peut gouverner un pays et qu’un fonctionnaire militaire peut pacifier

les pays voisins.

Après avoir étudié, il apprit par l’expérience que toutes les choses de l’univers

sont multiples et variables et que toutes les connaissances humaines

sont enregistrées dans les livres. Mais il était difficile de

les chercher pour les employer. Il pensa donc que si on traitait

toutes les connaissances humaines dans un ordre alphabétique ou

méthodique en rédigeant un recueil ou un ensemble de toutes les

connaissances, il serait plus facile de les chercher. Sous la

direction de Yongle, une centaine de lettrés travaillèrent pendant

un an et rédigèrent un grand livre intitulé « Réussite complète des documents ».

Après avoir lu ce grand livre, l’empereur Yongle n’en fut pas satisfait, car

le recueil de connaissances était trop simple. Ainsi, il demanda

aux lettrés de rédiger une édition augmentée, en fonction de son

principe : « Il faut rédiger une série de livres qui

collectionnent les connaissances d’une centaine de familles, y

compris l’astronomie, les annales des districts, les principes

féminin et masculin, la médecine, la divination, les huit trigrammes,

les religions et les technologies. » Il ajouta : « Des

lecteurs ont de l’argent pour acheter des livres; pourquoi la

cour impériale ne pourrait-elle pas aussi le faire? » Dès

lors, il envoya des gens acheter à prix unique de bons livres

dans toutes les provinces du pays. Le contingent de travailleurs

à cette fin passa d’une centaine à 2 169 personnes. Grâce à leurs

efforts, un ensemble de grands ouvrages furent finalement rédigés

durant l’hiver 1408. L’empereur Yongle donna le nom de « Yongle Dadian » et préfaça lui-même ce grand ouvrage.

Ce dernier comprend plus de 8 000 livres de différentes catégories. Son contenu

concerne des classiques et des légendes populaires. Cette grande

encyclopédie de 370 millions de caractères est la plus grande

encyclopédie de Chine, et elle comprend 11 095 tomes et 22 877

volumes. Rien que son sommaire couvre 60 volumes.

|

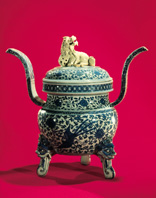

| Brûle-parfum

en forme de trépied en porcelaine céladon conservé par le

Palais impérial. |

Après sa rédaction, l’exemplaire unique du « Yongle Dadian » fut transporté à Beijing par Yongle, lors du

transfert de la capitale de Nanjing à Beijing, et conservé dans

le pavillon Wenlou (Wenzhaoge).

À ce moment-là, quelqu’un conseilla d’en faire une impression

typographique, mais ces travaux gigantesques connurent des difficultés

terribles. Plus tard, un incendie se déclara, et l’ouvrage frôla

la destruction. Dans ce contexte, l’empereur Jiajing (1522-1567)

prit la résolution d’en faire une copie collationnée avec l’original.

Ces travaux gigantesques occupèrent une centaine d’intellectuels qui travaillèrent

consciencieusement. Pour réaliser la copie manuscrite de la Yongle Dadian, chaque personne devait copier

textuellement trois pages par jour. Après avoir fini la copie

d’un tome, le copieur et le correcteur devaient signer. Cette

glorieuse mission historique fut accomplie en six ans.

Par la suite, l’original de ce grand recueil fut conservé au pavillon Wenyuan

(Wenyuange) ; maintenant,

on ignore où se trouve ce recueil ancien. Des savants estiment

qu’il a été possiblement brûlé dans les années où la guerre faisait

rage. Parallèlement, sa copie, conservée par les Archives impériales

(Huangshicheng), a aussi été victime de

catastrophes. Au XVIIIe siècle, la grande collection

Siku Quanshu comprenant 79 070 volumes

fut rédigée sous le règne de l’empereur Qianlong (1736-1796) des

Qing. À cette époque-là, 2 400 volumes de Yongle

Dadian avaient disparu. Au milieu du XIXe

siècle, alors que la guerre faisait rage en Chine,

il n’en restait que 64 tomes. Ces dernières années, on

a trouvé plus de 150 tomes. Tous ces livres sont des mines de

renseignements.

Yongle et les échanges avec l’extérieur

|

| Monnaie

de l’époque Yongle. |

Dans la société féodale, Li Shimin (599-649), empereur Taizong des Tang (618-907)

et Zhu Di, empereur Yongle des Ming,

sont les deux empereurs qui attachèrent une grande importance

au développement des relations avec les pays étrangers.

Au début des Ming, le gouvernement limita sérieusement les échanges et le

commerce avec l’extérieur. Sous son règne, Yongle mena plutôt

une politique commerciale officielle, en supprimant l’interdiction

imposée à la population sur les échanges et le commerce avec l’extérieur.

Trois mois après avoir monté sur le trône, Yongle dépêcha une

série d’envoyés dans les pays de l’Asie du Sud-Est (Malaisie,

Indonésie, Viet Nam, etc.) Aussi, Zheng He (1371-1435), eunuque

originaire du Yunnan et navigateur célèbre, fut chargé, de 1405

à 1433, de conduire sa grande flotte de commerce vers les mers

de l’Ouest. En 28 ans, il se rendit dans une trentaine

de pays en Asie et en Afrique. Pour établir des relations politiques,

économiques et culturelles, il fit un voyage de plus de 50 000 km.

Lors de son premier voyage, il fut équipé d’une flotte de plus

de 200 bateaux et de plus de 20 000 suites (y compris ses équipages,

ses soldats, ses techniciens, ses interprètes, ses médecins, etc.)

À l’exception de l’or et de l’argent, ses marchandises comprenaient

de la soie, de la porcelaine, des objets en bronze, en fer, etc.

À chaque endroit, où il arrivait, Zheng He offrait des cadeaux

au roi ou au chef de tribu au nom de l’empereur Yongle. Par des

échanges commerciaux avec des locaux, Zheng He acheta des pierres

précieuses, des perles, des aromates, du bois et des spécialités

locales. Des pays occidentaux envoyaient aussi des messagers amicaux

en Chine avec le retour de sa flotte.

En 1417, trois rois des îles des Philippines

conduisirent une délégation de plus de quatre cents personnes

en Chine. Ils avaient apporté des cadeaux (poires, carets et spécialités

locales) pour offrir à la cour impériale. Parallèlement, le gouvernement

des Ming leur réserva un accueil chaleureux. Après un séjour de

27 jours, la délégation prit la route du retour. Le gouvernement

des Ming leur offrit de l’or, de l’argent, des soieries et des

broderies et envoya des eunuques pour les accompagner. Malheureusement,

un des trois rois tomba malade en route et mourut à Dezhou (Shandong).

Après avoir appris cette nouvelle, l’empereur Yongle, affligé,

envoya un fonctionnaire pour rendre hommage à ce roi. L’empereur

Yongle écrivit en personne l’inscription de la stèle qui fit grand

éloge de la contribution du roi aux relations amicales entre les

deux pays.

En 1424, à 65 ans, Yongle mourut des suites d’une maladie pendant la bataille

de Yumuchuan. Après avoir été inhumé au mausolée Changling des

Treize Tombeaux des Ming, chaque jour, un flot de visiteurs se

pressait pour rendre hommage à sa dépouille.