La

montée des villages de peintres

– singulier

phénomène des villes et des bourgs

ZHANG

HUA

|

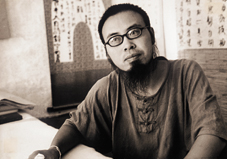

| Lü Xiao’er, un des

fondateurs du village de peintres. Photo

fournie par Lü Xiao’er. |

Un homme a su tirer parti de la vague des villages de peintres et offrir

un concept nouveau genre qui respecte à la fois les besoins des

peintres et le cadre naturel des lieux.

Un lit de briques chauffé par-dessous avec des bûches (huokang), un mur de briques à découvert

et non blanchi à la chaux où sont accrochées des calligraphies

et des photos en noir et blanc, des séchoirs en rotin pour abricots,

le linteau de la porte tapissé de vieux journaux… : aucune

trace des temps industriels modernes ne peut être décelée dans

cette maison au cœur du « village de peintres Koulou »,

fondé par Lü Xiao’er. D’apparence, cet endroit ne ressemble qu’à

une cour campagnarde on ne peut plus ordinaire, avec ses 14 maisons

à portes et fenêtres rouges. En fait, il ne ressemble guère au

regroupement de maisons de forme étrange, conçues par leur propriétaire,

que l’on trouve fréquemment dans les autres villages de peintres

et où des paysages exceptionnels se cachent derrière une haute

enceinte. Ici, seulement quelques chaises formant un salon de

thé avec terrasse, des blocs de bois laqués noirs avec motifs

de caractères chinois rouges, des tables recouvertes de nappes

à dessins abstraits offerts par des peintres coréens…

Un tel lieu, qui vous invite à découvrir la vie au naturel,

figure rarement parmi les villages de peintres très à la mode.

Pourtant, c’est justement la raison pour laquelle des artistes

viennent s’y réunir.

De l’idée à la réalité

« J’adore ce mode de vie tout simple. Mon objectif est de mettre

ce lieu d’études, d’échanges et d’hébergement à la disposition

des gens qui veulent faire de la peinture, mais qui n’en ont pas

les moyens », confie Lü Xiao’er, trente et un ans, lunettes à

monture noire et tenue de coton paysanne. Cet homme dit se sentir

très heureux et détendu en écoutant le murmure des sources et

l’aboiement des chiens non loin, en admirant l’ancienne Muraille

qui serpente dans les montagnes environnantes et en se posant

comme témoin du va-et-vient des peintres avec leur carton de dessins

sous le bras.

En effet, son village était auparavant un musée folklorique du district

de Huairou où il avait exposé des instruments agricoles comme

des rouleaux de pierre, des pioches, des anciens outils de pierre

excavés du terrain local, des canons de pierre des Yuan, des poteries

en faïence et des œuvres de calligraphie et de peinture de grands

auteurs faisant partie de sa collection. À l’époque, il voulait

faire connaître les vestiges et les us et coutumes locaux, mais

le public se montrait peu chaleureux. « Dans ce contexte,

un article sur la formation à Paris d’un village de peintres où

se réunit une dizaine d’artistes d’une même école picturale m’a

soudain éveillé. Moi-même, je suis peintre et j’ai des œuvres,

pourquoi ne serai-je pas capable de fonder un tel village? »,

se demanda-t-il

C’est ainsi que Lü Xiao’er a transformé son musée en un village de peintres

à la fin des années 1990, tout comme l’ont fait à la même époque

ses homologues des districts de Mentougou, Tongzhou ou Changping

en banlieue de Beijing. À ce moment-là, l’économie et l’informatique

se développaient à toute allure en Chine et les Chinois choisissaient,

à l’instar des artistes étrangers, le calme de la campagne pour

se consacrer à leur création dans de grands ateliers. Ils sont

alors venus acheter ou louer des maisons de paysans, et en raison

du bien-être qu’ils y ont tous trouvé, ont fondé un regroupement

de peintres dans cet Éden culturel, profitant d’une vie alliant

le traditionnel et le moderne, l’art et le naturel. Sans doute,

ces gens étaient des artistes à succès, mais les jeunes débutants,

dont la carrière artistique venait à peine de débuter, se rassemblaient

à Beijing, ce centre d’informations culturelles et d’occasions

commerciales, afin de trouver une vie professionnelle artistique

libre. Tiraillés entre leur aspiration spirituelle et la réalité,

ces jeunes artistes menaient une vie vagabonde, cherchant leur

pied-à-terre. L’éclosion des villages de peintres a justement

répondu à leurs attentes.

Sur la route principale menant au district de Huairou, Lü Xiao’er a érigé

un panneau indiquant aux habitants de la capitale l’existence

de son village situé au bourg Jiuduhe, à 80 kilomètres de la ville.

Les peintres, tout curieux, ont suivi la piste et ont finalement

découvert l’endroit. Dès le début, Lü a respecté strictement son

principe : son village ne recevrait que les peintres, en

raison de leur penchant commun. Ici, on fournit aux peintres démunis

le vivre et le couvert, mais on refuse les touristes qui veulent

y prendre un repas. Lü leur recommande plutôt d’aller dans les

familles paysannes du voisinage qui peuvent les accueillir. S’il

agit ainsi, c’est que Lü, né dans une famille nécessiteuse et

ayant eu une expérience particulièrement difficile lors de ses

études de peinture, a connu la précarité des relations humaines.

« Quand j’étais très pauvre, en grande difficulté, personne

ne me prêtait assistance, alors que maintenant que j’ai une vie

plus aisée, bizarrement, je dépense moins. Avant, j’utilisais

le recto et le verso du papier, mais aujourd’hui, alors que je

n’ai plus besoin de me soucier du côté pécunier pour acheter mes

papiers, tout le monde m’en donne pour que je dessine! Voilà comment

le monde fonctionne. » Il pense que cela n’est pas raisonnable

ni équitable et, au moins pour cette raison, il a bien l’intention

d’aider les peintres.

|

| En

banlieue de Beijing émergent des villages de peintres. Sur

la photo, un de la banlieue ouest. |

De bouche à oreille, le village a peu à peu acquis la renommée. Bon nombre

de professeurs et d’étudiants des instituts des beaux-arts s’y

rendent, attirés par cette réputation. Le professeur Jia de l’École

des beaux-arts de Fengtai a comparé les villages de peintres connus

et il a choisi celui de Lü pour y organiser un cours de peinture

sur le vif pour ses élèves. Selon lui, on y trouve non seulement

des paysages idylliques, la Muraille ancienne et des vieilles

maisons, mais aussi ce village de peintres n’est pas touché par

la culture commerciale moderne et est imprégné de la simplicité

antique des intellectuels. Souvent le professeur Jia et les étudiants

échangent des expériences avec Lü.

À part ces peintres, les personnalités du milieu de la culture fréquentent

également le village. L’auteur Mo Yan, qui a connu la célébrité

après l’adaptation, par Zhang Yimou, de son roman Le sorgho rouge, croit

que sa création actuelle est inférieure à celle de ses vingt ans;

il avoue toutefois avoir retrouvé sa source d’inspiration en se couchant sur le huokang de la maison de Xiao’er et en humant

l’odeur des bûches qui brûlent. La mémoire ne peut donner

ce bonheur indicible de retrouver les sensations d’autrefois.

Lü est en accord total avec

les dires de Mo. Il voue toujours un culte à la nature. D’après

lui, le lever du soleil dans les montagnes est beaucoup plus beau

que celui en ville. « C’est au bout de longs voyages que

les grands peintres comme Zhang Daqian ont pu créer des œuvres qui sont passées à la postérité. Si un peintre ne se confine qu’à la ville, tout au

plus fera-t-il la fresque des personnages de la petite bourgeoisie,

rien d’exceptionnel pour le reste. » Lü

souhaite que les artistes puissent puiser leur inspiration

dans ce village de peintres et y trouver leur vocation.

La vie n’est plus la même…

Cette nouvelle mission a valu au village Koulou, reculé et solitaire,

quelques changements. Les villageois envoient maintenant leurs

enfants apprendre la peinture chez Lü; celui-ci leur distribue

gratuitement pinceaux, encre et cahiers de modèles d’écriture,

tout en les encourageant à étudier cet art. En compagnie de Lü,

les enfants vont au pont pour y dessiner et pratiquer la calligraphie;

on accroche les œuvres aux balustres, ce qui forme un site fort

coloré. Lü bénéficie également du contact avec cette jeunesse : « Il

n’existe pas de frontière ni de hiérarchie pour l’art. Auprès

des enfants, j’ai appris leur façon d’écrire et en ai fait des

œuvres qui se sont avérées bien populaires. Par l’imitation répétitive,

mes œuvres ressemblent finalement aux leurs. »

Par ailleurs, Lü demande à ses parents et aux villageois de servir de

modèles pour les peintres. Ainsi il peuvent vivre de près l’art

pictural. Le village de peintres attire des touristes de la capitale,

et Lü ne manque jamais de leur recommander

de visiter les anciennes maisons et les vestiges de la tour,

datant de la dynastie des Yuan, et de partager la joie de vivre

des paysans. C’est ainsi que, mine de rien, il encourage

le tourisme local.

Aux yeux des villageois, Lü est une personne hors du commun; il a en effet

facilement renoncé à la vie de citadins à laquelle, eux, aspirent

depuis des générations. Mais Lü n'est pas de leur avis. Ayant

avec succès ouvert et exploité des bars, des salons de thé et

des compagnies de publicité en ville, il désapprouve la vanité

et la vie luxueuse de certains citadins, et il ne veut pas se

laisser gagner par l’abrutissement

ambiant. Toutefois, il ne peut pas nier le rôle des expositions

qu’on y organise souvent, telles la Biennale internationale des

beaux-arts de Beijing, de même que les salons de l’auto qui lui

ont permis de mieux connaître le monde et qui lui ont servi d’inspiration.

C’est pourquoi, chaque mois, il se rend à Beijing pour y visiter

les expositions qu’il estime importantes.

Pour agrandir son actuel village de peintres, Lü Xiao’er compte en construire

un nouveau qui couvrira une superficie de 11 mu (1mu = 0,15ha). Pour ce faire, il s’est spécialement

rendu au village Shangyuan et dans d’autres villages de peintres

pour y mener des enquêtes et des recherches. Selon ses dires,

il veut rompre avec les anciennes

habitudes des peintres de se séparer de la vie ordinaire des

gens par de hauts murs; il prône un environnement plus ouvert

et plus convivial où les artistes communiquent librement entre

eux.

La

nouvelle de l’élargissement de son village s'est tout de suite

répandue dans le milieu, et nombreux sont ceux qui veulent s’inscrire

auprès de Lü Xiao’er. Mais ce dernier a ses propres critères.

Par exemple, il propose de restreindre à quinze le nombre de peintres

et de permettre à chacun des inscrits d’acheter au plus 200 m2

de terrain. Il se pose aussi comme le jury de sélection. « C’est

comme choisir vos voisins. Si la tenue morale est médiocre, refus

catégorique! », dit Xiao’er, avec entêtement.

Avec contentement, il confie : « Le nouveau village se

basera sur le goût des paysans et j’y ajouterai leur conception

de la nature. De l’extérieur, on dira que c’est un dé tout carré,

et à l’intérieur, il y aura des ateliers avec éclairage sur cinq

côtés pour ceux qui font de la peinture à l’huile, des ateliers

à éclairage de trois côtés pour ceux qui font de la peinture traditionnelle

chinoise et des ateliers communs pour tous, cloisonnés au milieu

par un rideau. »

Sans doute, des histoires singulières vont encore se dérouler au village

Koulou…