|

Le

bambou et l’esprit chinois

HUO JIANYING

|

|

La chaumière de Du Fu,

poète des Tang (618-907), à Chengdu (Sichuan), dans la forêt

de bambous.

|

EN 1974 et en 1983, alors que le Sinarundinaria

nitida, aliment des pandas géants, était en pleine floraison,

le monde suivait la situation de près, car de cette plante

dépend la survie du « trésor national » de Chine. Fleurir

régulièrement et monter en graines est une loi naturelle pour le

bambou. Toutefois, à la différence d’autres plantes, le bambou

ne fleurit que tous les 60 à 80 ans, puis il meurt. Il faut de 10

à 30 ans à ses graines pour germer et constituer une nouvelle

forêt. Les deux dernières floraisons ont occasionné la mort par

inanition de 250 pandas géants. Ce fut une catastrophe pour

cette espèce animale dont il ne reste que 1 000 spécimens environ.

|

|

Une

œuvre de Xia Gui, peintre des Song. Les sterculiers, les bambous

et la chaumière constituaient une résidence idéale pour les

anciens lettrés.

|

Depuis plus de trois millions d’années, le bambou s’est renouvelé

50 000 fois par de tels cycles, et c’est grâce à la

migration que les pandas géants ont survécu. Cependant, le processus

de développement social de l’humanité, la croissance démographique

et le développement économique ont réduit la surface des forêts

de bambous; la migration est donc devenue plus difficile aujourd’hui.

Cette situation est très déplorable, non seulement pour cet

animal, mais aussi le peuple chinois en éprouve de la nostalgie,

puisque le bambou revêt une signification particulière dans la culture

traditionnelle.

Un objet culte depuis des milliers d’années

|

|

Bambous,

pierres et neige, un tableau de Gao Fenghan, peintre des

Qing (1644-1911).

|

Le bambou a un lien étroit avec la vie sociale

des humains, que ce soit sur le plan de l’habillement, de

l’alimentation, de l’habitation ou des déplacements. Dans l’histoire

chinoise, pendant quatre ou cinq cents ans, on a écrit sur les lamelles

de bambou. Les anciens instruments de musique joués à la bouche

étaient presque tous fabriqués en bambou. Mais le plus important

est peut-être que ses propriétés naturelles et ses caractéristiques

s’accordaient avec l’éthique et la morale féodales des bureaucrates

et des lettrés. Le bambou était considéré comme le symbole du

gentleman.

Dai Kaizhi, un savant sous les Jin (265-420), estimait dans

son ouvrage Zhupu (Registre généalogique du bambou) que le

bambou était une plante qui n’était ni herbe ni arbre et qu’il se

distinguait beaucoup des autres herbes et des autres arbres.

Il est modeste, ferme, fin, inflexible et ne craint pas la neige;

tous ces caractères ressemblent aux qualités morales que l’on prête

aux humains.

|

|

Portrait de l’empereur Qianlong (1736-1795) des Qing (1644-1911),

accompagné de bambous et de pruniers, objet d’art conservé

au Palais impérial.

|

Les anciens Chinois donnaient

le surnom de « quatre gentlemen » au prunier,

à l’orchidée, au bambou et au chrysanthème, et celui

de « trois amis qui poussent en plein hiver » au

pin, au bambou et au prunier. Bai Juyi (772-846), grand poète des

Tang, résuma ainsi les mérites du bambou : résolu, honnête,

modeste, pur et intègre. Il tira la conclusion que le bambou

est digne de son titre de gentleman, puisqu’il réunit toutes

ces nobles qualités.

Selon les Anciens, en plus de posséder la vie

et la vertu, le bambou est doté d’âme et d’émotion et comprend les

gens.

|

|

Les pandas géants vivant

sur les bambous.

|

Au sud du Yangtsé, il existe

une sorte de bambou tacheté; il est connu sous le nom de Banzhu,

puisque ses tachetures sont semblables à la trace que laissent

des larmes. Il s’appelle aussi Xiangfeizhu (bambou des concubines

impériales). Selon la légende, dans la Haute Antiquité, l’empereur

Shun serait mort de fatigue durant son inspection dans le Sud et

aurait été enterré à Cangwu. Ses épouses E’huang et Nüying se seraient

alors hâtées de le pleurer jusqu’à la rivière Xiangjiang (Hunan),

et leurs larmes seraient tombées sur les bambous, y laissant

ainsi des taches. Tout comme le dit un poème : « Les brindilles

du bambou tacheté de larmes transmettent les sentiments. »

Depuis des milliers d’années, ces bambous tachetés sont toujours

aimés des gens et sont considérés comme des produits précieux du

genre.

|

|

Une

œuvre de Zheng Banqiao.

|

Le Menzongzhu, une autre

sorte de bambou, a tiré son nom d'un fils pieux. Meng Zong

était un lettré de l’époque des Trois Royaumes (220-280). Son père

est mort alors que Meng était encore petit. Un jour, sa vieille

mère tomba dangereusement malade et les remèdes n’avaient pas d’effet.

Le docteur lui suggéra donc de préparer un bouillon en faisant cuire

des pousses de bambou. Mais il était impossible d’en trouver en

plein hiver. Désespéré, Meng Zong embrassa un bambou et sanglota.

Sa sincérité toucha le ciel, la terre se fendit et des pousses de

bambou en sortirent. Après avoir bu de ce bouillon, sa mère se rétablit.

La nouvelle de la piété filiale de Meng Zong se répandit tout de

suite et Meng devint plus tard un mandarin. On surnomme aussi ce

genre de bambou Mengzongzhu (bambou Mengzong) ou Mengzongsun

(pousse de bambou Mengzong). Aujourd’hui, dans des supermarchés,

on peut trouver le Mengzongsun, produit par des entreprises

de traitement du bambou.

|

|

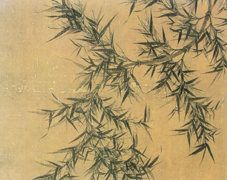

Peinture

de bambous de Wen Tong (1018-1079), peintre célèbre des Song

(960-1279).

|

La piété filiale occupe une position très importante

dans la morale traditionnelle chinoise. Selon Confucius, elle était

l’essence de toute vertu humaine. De la société à la famille, la

piété filiale était la règle morale à respecter. Certaines dynasties

adoptèrent même comme politique d’État de « gouverner le pays

avec piété ». Sous les Han (206 av. J.-C. -220), une

loi de piété et d’honnêteté fut promulguée comme l’une des manières

pour évaluer les fonctionnaires. Dans la société féodale, on croyait

que les gens pieux avaient certainement un cœur bienveillant et

que les gens honnêtes étaient intègres et loyaux. La piété filiale

jouait un rôle irremplaçable pour maintenir la stabilité familiale

et sociale.

Xiaogan du Hubei est le pays natal de Meng Zong

et de Dong Yong, tous deux cités dans les 24 Exemples

de piété filiale, le premier recueil du genre de l’Antiquité

chinoise. Dong Yong était louangé parce qu’il se vendit lui-même

pour payer les funérailles de son père.

L’alter ego des lettrés

Les lettrés chinois anciens nourrissaient un amour

profond pour le bambou. Cela peut expliquer pourquoi il y a tellement

d’écrits et de peintures en faisant l’éloge, tout au long de l’histoire.

La peinture sur bambou était même une catégorie importante

dans la peinture traditionnelle chinoise. Les gens cultivaient des

bambous partout dans les montagnes et dans les cours.

Sous les Jin de l’Est (317-420), Wang Huizhi, fils du grand calligraphe

Wang Xizhi, était réputé pour adorer le bambou. Lorsqu’il séjournait

dans une nouvelle résidence, il ordonnait de planter des bambous

dans la cour, avant même de décorer les chambres, en disant :

« Comment puis-je supporter un jour sans ce gentleman? »

Su Shi (1037-1101), écrivain de génie des Song et disciple du célèbre

peintre de bambous Wen Tong, possédait un talent non seulement en

poésie mais encore en peinture de bambous. Selon Su Shi, pour dessiner

le bambou, le plus important était de captiver les instants pouvant

révéler ses caractéristiques et ses différentes formes, et cela

devait être fait sur la base d’une observation minutieuse et de

la compréhension de la qualité qu’il incarnait. Son célèbre dicton :

« Je peux vivre sans viande, mais ne peux habiter une maison

sans bambou » en témoigne. Il insistait : « Avant

de dessiner un bambou, on doit en avoir une image définie en tête. »

C’est ainsi que Xiongyouchengzhu (avoir un plan bien arrêté)

est devenu un idiome populaire même aujourd’hui.

Parmi les innombrables grands maîtres, Zheng Banqiao

(1693-1765), qui a vécu sous les Qing, est le plus admiré pour le

dessin de bambous. L’un des « huit excentriques de Yangzhou »,

il possède un caractère et une maîtrise incomparables sur le plan

de l’art et de la culture.

Né dans une famille pauvre du district de Xinghua de la préfecture

de Yangzhou, Zheng Banqiao perdit sa mère alors qu’il était encore

très jeune, et il apprit à dessiner auprès de son père. Grâce à

l’assistance d’un ami, il eut l’occasion d’étudier. Il passa les

examens impériaux des échelons régional, provincial et national,

mais il ne put obtenir un poste de chef de district qu’à l’âge de

49 ans. Pendant qu’il gouvernait le district de Weixian du Shandong,

il fit preuve de diligence et était consciencieux au travail; il

dénonçait impitoyablement la corruption des dignitaires et les gens

riches mais cruels. Il témoignait de la sollicitude envers la misère

du peuple, et ses peintures et ses poèmes exprimaient bien ses sentiments.

Plus tard, pour aider les sinistrés dans l’impasse, il décida de

distribuer des réserves de grains du gouvernement au mépris du danger;

on l’accusa faussement et il fut destitué.

En fait, il avait l’esprit préparé à cette conséquence.

Éprouvant autant de chagrin que de colère, il quitta son poste et

retourna à Yangzhou, vivant de la vente de ses peintures.

Zheng Banqiao a aimé le bambou, l’a dessiné et

lui a confié ses sentiments durant toute sa vie. Dans son enfance,

il y avait une forêt de bambous à côté de sa maison. Il avait appliqué

un papier blanc sur la fenêtre et se passionnait à observer jour

et nuit les ombres des bambous. Quand l’envie lui venait, il peignait.

D’après lui, le plus important pour peindre le bambou est de traduire

son esprit et sa vitalité : élancé, mais fort et vigoureux,

hautain et distant. Sur l’une de ses peintures de bambou, il a écrit :

« Tenir fermement la montagne verte, s’enraciner dans les précipices,

pousser plus vigoureusement après les tribulations et se moquer

de l’attaque du vent soufflant dans toutes les directions. »

C’est en réalité la peinture vivante du peintre lui-même.

La poésie, la calligraphie, la peinture et la

gravure de sceau font partie de l’art traditionnel chinois. Dans

l’histoire, de nombreux lettrés connus ont tenté de les combiner

parfaitement. Quant à Zheng Banqiao, il était expert en ces quatre

genres d’art, et il les a harmonisés dans ses œuvres avant d’en

faire un art polyvalent de haut niveau. Cette situation explique

son statut particulier et important dans l’histoire de l’art chinois.

Au fil des siècles, il n’y a pas que les hommes

qui se sont passionnés pour le bambou. Sous les Tang (618-907),

la poétesse Xue Tao laissa une bonne réputation grâce à ses poèmes

et à son amour pour le bambou. Ses 88 poèmes ont été sélectionnés

dans le Quantangshi (Recueil de poèmes des Tang). Restée

toujours célibataire, Xue prit le bambou comme compagnon et s’est

inspirée des caractères de celui-ci. Après la mort de cette femme,

on a planté des bambous partout dans le parc où elle avait vécu

pour la commémorer, et au fil des générations, cet endroit est devenu

un parc de bambous. C’est le parc Wangjianglou, sur les rives de

la rivière Jinjiang de Chengdu, qui couvre une superficie de 12

000 m2 et qui abrite quelque 150 espèces de bambous.

Aujourd’hui, les gens ne se contentent plus seulement

de transformer le bambou, de le chanter en poème ou de le dessiner.

Comme ils sont plus conscients des relations entre l’homme et la

nature, ils utilisent les sciences et techniques modernes pour surveiller

la situation écologique des bambous, construire des réserves naturelles

et multiplier les surfaces plantées de cet arbre. Toutes ces mesures

prouvent que l’homme a pris conscience de l’importance de protéger

les bambous, car non seulement elles peuvent permettre de protéger

les pandas géants, le bon environnement écologique et les ressources

naturelles, mais encore de maintenir et de protéger la vertu traditionnelle

de la nation chinoise.

|