陈炉:一个关于瓷的古镇

文图/本刊记者 张洪

炉山不夜

47岁的赵政才小时随母亲去陈炉省亲,脚下踩的是瓷片铺就的路。眼里看到的尽是瓷器、窑炉和作坊,吃饭用的也都是当地产的碗、碟、勺,晚上住的则是瓷器构筑的窑洞和砖炕,“儿时的乐趣无非是在烧着的瓷窑上烤红薯、崩豆子和玉米。”在印台区担任要职后,赵政才终于体任了陈炉“瓷镇”的价值。

47岁的赵政才小时随母亲去陈炉省亲,脚下踩的是瓷片铺就的路。眼里看到的尽是瓷器、窑炉和作坊,吃饭用的也都是当地产的碗、碟、勺,晚上住的则是瓷器构筑的窑洞和砖炕,“儿时的乐趣无非是在烧着的瓷窑上烤红薯、崩豆子和玉米。”在印台区担任要职后,赵政才终于体任了陈炉“瓷镇”的价值。

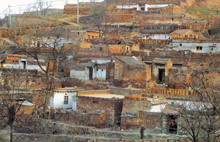

陈炉镇地处陕西省铜川市东南15公里,绕过一道道山梁,正疑山穷水尽之时,藏在沟壑里的瓷镇忽然尽收眼底。

印台区宣传部的史建义告诉记者:“陈炉遍地都是烧瓷用的坩土”,年年月月,挑子、毛驴、汽车,运着瓷器出山而去,瓷器养活了陈炉的人,走遍陕北、陕南,八百里秦川,家家都有陈炉的货。

夜来的山雨把陈炉洗得一身青翠,那些不知何处冲来的碎瓷片栖在沟旁的地上,五颜六色。9月底举行的“陈炉古镇陶瓷旅游节”把这里装扮得“瓷意”更浓,难得一见的祭窑神活动把整个陈炉的民俗展现殆尽。

陈炉镇像一只倒扣的脸盆,沿“脸盆”四周是当地居民依次筑起的窑洞,顺势而下,错落有致。陈炉窑火至今已燃烧了1400余年,是地方窑火相续不断,烧制陶瓷的最长纪录。民国时,这里绵延数里,炉火陈杂,彻夜明朗,故有“炉山不夜”之称。

陈炉是古代耀州窑系的重要组成部分,耀州青瓷,是指北宋时期铜川一带生产的青釉瓷器,国外很多著名的博物馆中都有陈列。后来由于兵乱,十里窑场毁于战火,人亡艺绝,耀瓷失传。

上世纪70年代,中国各历史名窑相继恢复,陈炉陶瓷厂承担了恢复烧制耀瓷的任务,第一座试验耀瓷的小窑只有3平方米,经过300多个配方的调整,100多次试烧,从“偶尔一次能烧好”到“偶尔一次烧不好”,耀州瓷终于重见天日。

1986年,中国陶瓷研究会、中国古外销陶瓷研究会在西安召开,与会代表对陈炉陶瓷厂的展卖品欣喜若狂,三次返厂提货,顷刻间便抢购一空。

泥巴玩熟了,就成了艺术

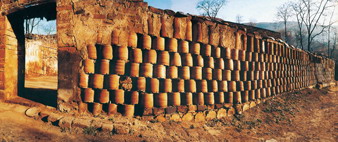

走进陈炉,一般人都会诧异这里的墙,那是一道道用陶瓷坛子垒起的“罐罐墙”,太阳一照,满山满谷一片光亮。据说,如果把窑洞的瓷砖拆下来,一块块连起,能绕地球赤道几周。本以为这样的瓷墙用手一推会倒下,我们反复用力试了几次都“坚不可摧”。

走进陈炉,一般人都会诧异这里的墙,那是一道道用陶瓷坛子垒起的“罐罐墙”,太阳一照,满山满谷一片光亮。据说,如果把窑洞的瓷砖拆下来,一块块连起,能绕地球赤道几周。本以为这样的瓷墙用手一推会倒下,我们反复用力试了几次都“坚不可摧”。

“张家枕头李家碗”,陈炉人的居家用品多是瓷器,除了窑门口吊着印花布帘,室内几乎一片瓷风。墙壁是瓷的,台阶是瓷的,水沟是瓷的,连地面也是瓷片一页一页铺成。

1979年,北京人民大会堂陕西厅装修,陕西美术家协会主席、画家方鄂秦奉命到陈炉为陕西厅设计制作青瓷茶具,在那里一住就是半年,从那以后,他几乎每年都来古镇。在陈炉的日子里,方鄂秦多数时间在拉坯房里度过,那里有几个手艺高超的师傅,飞轮上的一团泥巴随便一搭,他们的手便活了起来,泥趁着手,手趁着泥,扶扶摇摇,或立、或仰,不一时,碗、盘、瓶、罐的坯子便横满了作板。

“景德镇手工拉制的瓶子,沉甸甸的,而陈炉师傅拉制的坯子经过修旋要轻巧得多。尺度拿捏得也准,中规中矩的。泥巴玩熟了,就成了艺术。”方鄂秦说。

上世纪80年代,方鄂秦收到一件捐送的宋青釉倒流壶,经鉴定,为北宋耀州窑遗存珍品。这件酒壶呈艾青色,圆鼓的壶身雕着花纹,欣喜之余,方鄂秦产生了交由陈炉陶瓷厂复制的念头。于是邀人拍了多张照片,送给该厂的工程师,谁知凭照片复制难度太大,于是,工程师又到省博物馆现场观摩,拓下纹饰,量就尺寸,回厂制作,效果也不甚理想。

情切之下,方鄂秦请雕塑家谢大德依照原物翻做了石膏模型,亲自送到厂里,这样,倒流壶才以原有的形态落户陈炉。这是一件国内历史名瓷复制中准确、地道的精品,1990年在景德镇举办的“瓷都杯”陶瓷精品大赛上荣获精品大奖,20年来畅销不衰。

方鄂秦曾经送一个毛头罐给一位北京的大画家,对方视若珍宝,用平绒垫铺了陈放在客厅里的几座上。

走进作坊

就像《诗经》中所描述的“陶覆陶穴”那样,陈炉人大多延续着祖先“穴居”的生活方式--住窑洞。距离这里不远的是中国六七千年前的半坡文化,在半坡猿人遗址中,至今保留着6座中国最古老的陶窑。

走进窑洞,几乎是统一的景象。一抹平整的连灶大炕占去了窑内约四分之一的空间。对面一张方桌,上置自制的瓷品数件。窑洞后面一字排列着条缸,口沿擦拭得明光透亮。炕的灶后则支着案板,上面盆盆罐罐摆放有序,朴素至极。

“陈炉是一块‘活化石’”,看过陈炉后,画家韩美林曾经这样感慨。

陈炉保留着世界上最古老的陶瓷生产作坊、窑炉及工艺,如今,小窑不见了,沟底的坪场上是一排一排的大窑,家家老少成了工人,吃到了国家的标准粉,但这些“摆弄瓷片,整天戳泥窝窝的”工人,却一样是农民的打扮,吃饭不习惯坐桌子,爱穿黑灯心绒鞋,冬天则戴棉扇帽。

作坊里,刻花的女工,手中的刀子一拉一挑,即成花草。大笔饱蘸铁头石研成的浓汁,在盘罐上任意挥洒,粗枝大叶,肥润舒脱。40岁的梁会同泥巴打了十多年交道,她把一件件坯子浸入浓汁中上釉,不均匀的地方还要用毛笔轻轻补上,不知这算一道技术活还是艺术活。

通常还会出现这样的情景:儿子揉着泥,泥是棕色的,细腻的,揉面式的揉好了交给老子,老子扳了电闸,皮带带动一扇石磨,哗哗地飞转,泥堆上去,双手往上拥,往上拥,捏个窝儿,泥要长即长,欲圆便圆,即刻就是盘儿、碗儿的形状。

66岁的“关家作坊”主人关培英在转轮上拉坯,他的儿子坐在门口在一个梅瓶上刻画,面前还放着一个定时用的钟,要在一定时间内完成梅瓶上的雕花。关家制瓷到关培英儿子至少已经传了5代,在他家的窑洞里,摆满了陶坯和制成品。

过去瓷器做好之后,就由富平来的“发客”买走。“发客”到陈炉买瓷器,买谁家的瓷器就吃、住在谁家。挑选好瓷器,雇佣专门的脚户用骡子驮出山去,运到耀县,然后再转发往各地。

按照旧时的规矩,运走瓷器的当时并不用付钱,到了年终一起结账。陶工要是平时没有做瓷器的钱,“发客”就会给上三五百块,年终一起结算。买卖双方凭的全是信誉,根本不必签合同。

陕西作家贾平凹曾在陈炉购了一只插花玉瓶,一套青瓷牡丹花碗:“从此玉瓶置在案头,春插桃花,冬插红梅,夜来灯下作文,暗香浮动;沏一碗清茶,汁液儿清淡,茶底牡丹款款,香醇味长,顿时心清神明,文章也自觉有了风韵。”