绿色中的南宁

文/许婧 依凡

面朝大海,头枕波涛的南宁,是中国南方一座美丽的城市。蜿蜒穿城而过的邕江,一头衔接云贵高原,一头流入珠江,南宁因依山近水而得灵气。

面朝大海,头枕波涛的南宁,是中国南方一座美丽的城市。蜿蜒穿城而过的邕江,一头衔接云贵高原,一头流入珠江,南宁因依山近水而得灵气。

1956年,一代伟人毛泽东以高瞻远瞩的战略眼光,用他那支象征着共和国最高权利的红笔,在中国版图上轻轻圈点南宁为广西的省会城市,这是当年最具影响力的历史事件。

1992年,党中央把广西确定为大西南出海通道,同年南宁被国务院列为沿海对外开放城市。

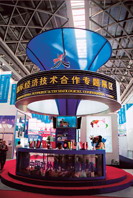

2004年11月3日,首届中国――东盟博览会在南宁举行,东盟10国政要聚会南宁,开启了中国与东盟全面合作的历史新篇。

2005’城市可持续发展南宁国际会议,让亲临绿城其境的联合国副秘书长安娜博士绽放出笑脸:南宁是一座绿色之城。

历史注定要南宁担当起大西南出海通道和中国与东盟国际大通道桥梁的重要角色。

“人,诗意地栖居在大地上。”这是新世纪的南宁人与时俱进,追求人与自然和谐发展的生活方式,也是人类恒久的梦想。

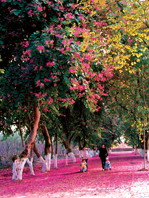

放眼南宁,青山碧水绕城走,半城绿树半城楼。城在绿中、绿在城中的南宁,先后获得“国家园林城市”、“联合国人居环境改善良好范例”及首届“中国人居环境奖”等诸多荣誉。

21世纪的南宁担负着“东靠西联,南向发展”区域合作战略构想的重任,并将在建立泛珠三角经济区和中国―东盟自由贸易区对接互动中发挥作用,把南宁建设成为中国―东盟自由贸易区的区域性贸易中心城市,是南宁人的光荣与梦想。

2004年,一年一届的中国-东盟博览会永久落户在广西壮族自治区首府南宁市。从那时起,人们对南宁的关注,不仅仅是她那翡翠般的绿,她所展现出来的胆略、视野、开放以及由此产生的巨大魅力与张力,吸引了世界越来越多的眼光。2006年10月31日~11月3日,第三届中国-东盟博览会将在南宁举办。

南宁,从未像今天这样如此受到关注,南宁,从未像今天这样充满自信。

绿色之城·枢纽之城·开放之城·活力之城

这是一个古老而年轻的城市,这是一个传统而开放的城市。

这是一个古老而年轻的城市,这是一个传统而开放的城市。

南宁毗邻粤港澳,背靠大西南,面向东南亚,是连接东南沿海与西南内陆的重要枢纽,是西南各省最便捷的出海通道,也是西部各省区惟一沿海的省会城市。

历史上,南宁简称“邕”,其建制始于东晋大兴元年(公元318年),置大兴郡,至今已有1680多年。“南宁”得名于元朝泰定元年(公元1324年),取“南疆安宁”之意。目前,南宁市辖6区6县,总面积22293平方公里,居住着壮、苗、回、瑶等36个少数民族,总人口659.54万。

南宁,位于中国广西南部,地处北回归线以南,呈典型亚热带季风气候,阳光充足,雨量充沛,气候温和。全市年平均气温为21.8℃,全年无霜期345-360天。市区绿化覆盖率达40%,有“草经冬而不枯,花非春而常放”和“半城绿树半城楼”之说,形成了“城在绿中,绿在城中”的独特亚热带风光,被誉为“中国绿城”,是国内屈指可数的荣获“联合国人居环境改善良好范例奖”的城市之一。

空中俯瞰南宁,宛如一个纽带中的绳结,位置具有极强的战略感,航空、铁路、水路、公路构成的放射性线条,将偌大的周边世界流畅地连成一个独特的时空,既是川藏滇黔南下的枢纽,又是粤琼港澳及东南亚西进的理想门户。在国家实施西部大开发和建立中国-东盟自由贸易区的战略布局中,南宁已成为大西南出海通道的枢纽城市。

作为自治区首府,南宁是目前广西经济最具活力及外向程度最高的城市。2005年,南宁市生产总值实现722.66亿元,比上年增加103.54亿元,全市财政收入突破百亿,成为广西壮族自治区第一个实现财政收入超百亿的城市。在工业结构调整中,南宁市重点发展铝加工、制糖、造纸等产业,加快发展以电子信息通讯、现代生物医药、环保、新材料为代表的高新技术产业,同时信息业、交通运输业、房产业、旅游业、餐饮业发展态势良好,逐步成为南宁市经济增长的主要因素。在对外开放方面,南宁不仅享受国家给予的沿海、沿边地区对外开放优惠政策,而且还能享受西部省区和少数民族自治区的特殊政策。

今日的南宁,正在向建设区域性国际化城市的目标迈进。

开放南宁:与东盟接轨,与国际接轨

随着中国-东盟博览会永久落户,南宁成为中国与东盟双向交流的重要枢纽。世界对南宁的关注,除了她的绿色,还有她无限的商机和开放的姿态。

随着中国-东盟博览会永久落户,南宁成为中国与东盟双向交流的重要枢纽。世界对南宁的关注,除了她的绿色,还有她无限的商机和开放的姿态。

在互联网上点击南宁,弹出率最高的当数“中国-东盟博览会”。中国-东盟自由贸易区的构建以及中国-东盟博览会的举行,已让南宁的城市发展与“东盟”、“开放”和“与国际接轨”连为一体。今年2月18日通过的《南宁市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中提出,要“以中国-东盟博览会为平台,发挥区位优势,主动融入国内国际两个市场,充分利用国内国外两种资源,进一步扩大区域合作,提高合作水平,实现互利共赢”。

南宁市委书记马飚则指出,“南宁市在构建中国-东盟自由贸易区中应有所作为,要以国际视野和战略眼光来审视、谋划经济定位和经济走向,创造一流的投资和贸易环境。”

紧紧抓住中国-东盟博览会永久落户南宁这个机遇,南宁市正在进入全方位、多层次、宽领域开放的关键时期。

如今的南宁,中国-东盟合作的成果可以列出一串串:中国-东盟经济园、中国-东盟国际商贸城、印尼工业园、新加坡工业园等一大批重点工程建设如火如荼;珠三角经济区大批工商界人士纷纷西进南宁淘金,南宁广东工业园、广东商业街、香港商业街、澳门商业街等重大项目已经启动建设。通过“走出去”和“引进来”,积极推进与东盟国家全方位合作,南宁市正成为东盟国家和中国东部地区客商投资置业、开展商贸合作的热点城市。

在招商引资方面,南宁市坚持以推进制造业、高新技术产业、城建、商贸、旅游招商,创新招商方式,加大对重点领域、重点产业、重点企业的招商力度,招商引资硕果累累,并呈现出四大特点:一是中国-东盟博览会影响突显,大项目拉动作用突出,截至2005年11月底,全市引进千万元以上内外资410个,合同引进资金330亿元,占全市总额的95.67%;二是招商引资开竣工项目多,大量的市外资金投入工业、农业、商贸流通、旅游等领域,为全市完成“三个百亿”工作目标起到了积极作用;三是外来投资领域不断拓宽,第三产业项目引资保持强劲势头,其总量和增幅均高于第一产业和第二产业;四是“百企入桂”、“百企入邕”已进入引进外资主渠道,区域合作呈现良好发展势头。

与招商引资并行前进的,是南宁投资软环境进一步优化。“十五”期间,南宁市以建设“最优投资环境”和“诚信南宁”为目标,开展“投资环境建设年”活动,全面推进社会环境、政务环境、服务环境、政策环境、市场环境、法治环境建设并出台一系列优惠政策,进一步做好了重大龙头项目上下游配套和前后延伸工作,充分发挥联动效应,吸引外来投资,推进大发展。据统计,南宁市已吸引了来自美国、英国、法国、德国、丹麦、瑞典、澳大利亚、新西兰、日本、韩国以及东盟10国和港澳台等30多个国家和地区的企业前来投资发展与合作开发。南宁市现有的国家高新技术开发区、国家经济技术开发区、华侨投资园(中国-东盟投资园)、青秀山风景名胜旅游区、相思湖新区、六景工业园等国家和省级开发区,已成为全市最具活力的经济增长点。

在招商引资方面,南宁市坚持以推进制造业、高新技术产业、城建、商贸、旅游招商,创新招商方式,加大对重点领域、重点产业、重点企业的招商力度,招商引资硕果累累,并呈现出四大特点:一是中国-东盟博览会影响突显,大项目拉动作用突出,截至2005年11月底,全市引进千万元以上内外资410个,合同引进资金330亿元,占全市总额的95.67%;二是招商引资开竣工项目多,大量的市外资金投入工业、农业、商贸流通、旅游等领域,为全市完成“三个百亿”工作目标起到了积极作用;三是外来投资领域不断拓宽,第三产业项目引资保持强劲势头,其总量和增幅均高于第一产业和第二产业;四是“百企入桂”、“百企入邕”已进入引进外资主渠道,区域合作呈现良好发展势头。

与招商引资并行前进的,是南宁投资软环境进一步优化。“十五”期间,南宁市以建设“最优投资环境”和“诚信南宁”为目标,开展“投资环境建设年”活动,全面推进社会环境、政务环境、服务环境、政策环境、市场环境、法治环境建设并出台一系列优惠政策,进一步做好了重大龙头项目上下游配套和前后延伸工作,充分发挥联动效应,吸引外来投资,推进大发展。据统计,南宁市已吸引了来自美国、英国、法国、德国、丹麦、瑞典、澳大利亚、新西兰、日本、韩国以及东盟10国和港澳台等30多个国家和地区的企业前来投资发展与合作开发。南宁市现有的国家高新技术开发区、国家经济技术开发区、华侨投资园(中国-东盟投资园)、青秀山风景名胜旅游区、相思湖新区、六景工业园等国家和省级开发区,已成为全市最具活力的经济增长点。

和南宁“与东盟接轨、与国际接轨”的呼声相互映衬的,是南宁市的城市建设日新月异,各种会展活动频频入邕。在城市建设方面,从2001年底南宁市委、市政府提出加快城市建设,加强城市管理,实现城市建设管理“一年小变化、三年中变化、六年大变化”目标,城市框架迅速拉开,基础设施逐渐完善,园林绿化率大幅度提升,市容市貌焕然一新。2002年以来,南宁市累计投入200多亿元改造城市环境,建设了一批配套基础设施项目。“十一五”期间,南宁市将立足于建设区域性国际化城市的长远战略,突出城市特色,以邕江为轴线,东建西扩,完善江北,提升江南,期末建成区常住人口超过200万人,六个城区按照各自功能分工,加快城市建设和发展。

伴随着南宁城市面貌巨大的变化,南宁越来越自信地向世界展示自己的美丽和风采。从2004年开始,每年的金秋时分,一年一届的中国-东盟博览会相约南宁,与此同时举办的中国-东盟商务与投资峰会,已成为中国与东盟10国商贸洽谈的重要平台。近年来,南宁国际民歌艺术节越办越响亮,每年一届的民歌节都集合了中国五大民歌色彩区和世界五大洲的民歌,使南宁成为“天下民歌眷恋的地方”。此外,去年底在南宁市举办的“城市可持续发展南宁国际会议”和“首届中国西部市长论坛”,足以证明作为“中国最具竞争力的会展城市”、“中国会展业最有发展潜力的新锐城市”,南宁确实名副其实。

2006年是“十一五”的开局之年,也是南宁市的“开放创新年”。乘势而上的南宁市已经为自己的“大开放促进大发展”制定了一张清晰的“路线图”:积极参与中国-东盟自由贸易区建设,开拓东盟市场;加快建设中国-东盟商务区;争取与东盟及其他国家建立一批友好城市;积极推进“南宁-谅山-河内-海防-广宁”经济走廊建设;积极参与大湄公河次区域合作开发;落实泛珠三角区域合作框架协议,加强与粤港澳合作;推进南贵昆经济带建设……

插上开放与创新的翅膀,南宁市正越飞越高。

旅游南宁:从绿城到旅游胜地、美食天堂、购物中心

绿色是南宁的标志,也是南宁发展的象征。

绿色是南宁的标志,也是南宁发展的象征。

行走在南宁街市,绵绵青山环抱市区,悠悠绿水星罗棋布,“城中绿中,绿在城中,终年常绿,四季开花,山、河、湖、溪与绿树鲜花交相辉映,绿化、美化、彩化、果化与亚热带风光融为一体”的园林式城市格局部令外来客留连忘返。

但南宁对“绿色”的理解还不止于此。在荣获诸如“国家园林城市”、“中国优秀旅游城市”、“联合国人居环境改善良好范例奖”城市等一系列荣誉称号之后,如何在“绿色”基础上做出一个巨大的“绿色产业”,已成为南宁市委、市政府更高的追求。

2005年9月,南宁市加快旅游业发展工作会议提出,从2005年起,南宁将全面规划,整体推进,分阶段、分步骤,把南宁建设成为中国绿城、美食天堂、购物中心和旅游胜地。

亮出如此响亮的名片,南宁显得底气十足。

近几年来,南宁市委、市政府大力发展旅游业,在整合旅游线路方面,发挥南宁的枢纽地位,借助周边的旅游资源,构筑大南宁旅游圈,推出了一批生态型的,展现绿城风貌、民族风情和边关风光特色的精品旅游线路,从而结束了“南宁无旅游”的历史。

目前,南宁已经整合出一批内涵丰富的人文景观和自然景观。扬美古镇、伊岭岩可让旅游者追寻历史的踪迹,解读古老文化的神奇;青秀山风景区、良凤江国家森林公园、大明山旅游区,让旅游者置身于“绿”的海洋,沐浴在“绿”的阳光,享受“绿”的温馨;而人民公园、南湖公园等市内公园,是市民放松心情,储存快乐的仙境;九龙瀑布群森林公园、金伦洞原始石漠山洞、大龙洞景区、龙虎山自然保护区以及昆仑关景区等分布在市郊各县区的景区,山峦叠翠、古藤缠绕、秀树参天、瀑布飞泻、钟乳多姿,都是市民旅游休闲的好去处。2004年,南宁的旅游接待总人数、总收入排名跃居全区第一位。2005年,广西壮族自治区党委、区政府又提出了关于“北有桂林,南有南宁”的旅游发展战略,以推进大明山旅游、昆仑关保护开发为重点,加快建设大南宁旅游圈。南宁旅游产业正在进入黄金发展新时期。

随着西部大开发战略的实施,,中国-东盟博览会落户南宁,以会展活动为带动的旅游休闲产业悄然兴起,成为南宁经济发展的“新生点”。每年秋天,南宁都举办南宁国际民歌艺术节、南宁国际学生用品交易会暨南宁国际教育展览会,以及南宁投资贸易洽谈会等重大节会活动。特别是每年11月举行的南宁国际民歌艺术节,令深秋的南宁,在百花争艳绿树拥城的美景中让悠长的民歌打扮得更加绚丽辉煌,世界文化在这里荟萃、升华,用现代文明的感应传承古老文化的神韵。而“民歌搭台,经济唱戏”,南宁的重大节会活动为国内外生产厂家和贸易商家、旅游产业等创造无限商机,有力地推动南宁经济社会的全面发展。

在旅游观光中,富有地方特色与民族民俗风情,是南宁旅游推广不可多得的资源。南宁聚居着壮、汉、苗、瑶等36个民族,其中占人口总数64%的壮族有着悠久历史的世居民族,创造了璀璨的民族文化,形成了独特的风俗。壮族人民能歌善舞,民族文化缤纷灿烂,民俗活动多姿多彩。在南宁,除了传统的春节等节日外,民间传统节日主要有春社节、糍粑节、尝新节、中元节、寒衣节、灶王节,在民间和传统的节日里,人们抛绣球、跳板鞋舞、抢花炮、踩风车以及跳民间歌舞等,别有一番情趣。南宁的民间舞蹈、戏剧丰富多彩,常见的有狮子舞、春牛舞、邕剧、粤剧、师公戏、八音表演等。此外,壮族人民还创造了刺绣、壮锦、竹篾编织、木器、制陶、雕刻、绘画、剪纸、扎染和腊染服饰等传统工艺,这些有上千年历史的传统工艺是壮族独特文化积淀的精髓,一直流传至今。

目前,南宁已经整合出一批内涵丰富的人文景观和自然景观。扬美古镇、伊岭岩可让旅游者追寻历史的踪迹,解读古老文化的神奇;青秀山风景区、良凤江国家森林公园、大明山旅游区,让旅游者置身于“绿”的海洋,沐浴在“绿”的阳光,享受“绿”的温馨;而人民公园、南湖公园等市内公园,是市民放松心情,储存快乐的仙境;九龙瀑布群森林公园、金伦洞原始石漠山洞、大龙洞景区、龙虎山自然保护区以及昆仑关景区等分布在市郊各县区的景区,山峦叠翠、古藤缠绕、秀树参天、瀑布飞泻、钟乳多姿,都是市民旅游休闲的好去处。2004年,南宁的旅游接待总人数、总收入排名跃居全区第一位。2005年,广西壮族自治区党委、区政府又提出了关于“北有桂林,南有南宁”的旅游发展战略,以推进大明山旅游、昆仑关保护开发为重点,加快建设大南宁旅游圈。南宁旅游产业正在进入黄金发展新时期。

随着西部大开发战略的实施,,中国-东盟博览会落户南宁,以会展活动为带动的旅游休闲产业悄然兴起,成为南宁经济发展的“新生点”。每年秋天,南宁都举办南宁国际民歌艺术节、南宁国际学生用品交易会暨南宁国际教育展览会,以及南宁投资贸易洽谈会等重大节会活动。特别是每年11月举行的南宁国际民歌艺术节,令深秋的南宁,在百花争艳绿树拥城的美景中让悠长的民歌打扮得更加绚丽辉煌,世界文化在这里荟萃、升华,用现代文明的感应传承古老文化的神韵。而“民歌搭台,经济唱戏”,南宁的重大节会活动为国内外生产厂家和贸易商家、旅游产业等创造无限商机,有力地推动南宁经济社会的全面发展。

在旅游观光中,富有地方特色与民族民俗风情,是南宁旅游推广不可多得的资源。南宁聚居着壮、汉、苗、瑶等36个民族,其中占人口总数64%的壮族有着悠久历史的世居民族,创造了璀璨的民族文化,形成了独特的风俗。壮族人民能歌善舞,民族文化缤纷灿烂,民俗活动多姿多彩。在南宁,除了传统的春节等节日外,民间传统节日主要有春社节、糍粑节、尝新节、中元节、寒衣节、灶王节,在民间和传统的节日里,人们抛绣球、跳板鞋舞、抢花炮、踩风车以及跳民间歌舞等,别有一番情趣。南宁的民间舞蹈、戏剧丰富多彩,常见的有狮子舞、春牛舞、邕剧、粤剧、师公戏、八音表演等。此外,壮族人民还创造了刺绣、壮锦、竹篾编织、木器、制陶、雕刻、绘画、剪纸、扎染和腊染服饰等传统工艺,这些有上千年历史的传统工艺是壮族独特文化积淀的精髓,一直流传至今。

特色饮食也是南宁休闲生活中一道独特风景。南宁荟萃了全国及东南亚地区的菜系菜肴和各式风味小吃。作为南宁地方特色的饮食,吸粤菜之精华,融南亚之异韵,讲究鲜、嫩、爽、滑及营养科学,富于季节性变化。以粉食为代表的各种风味小吃更是样多味美、珍、奇、精、美的饮食加之深厚的民族风情,自成桂系一派,让游人大快朵颐,乐不思归。在南宁有着百年历史的老友面,据说始于一位老翁每天都光顾周记茶馆喝茶,有一天因感冒没去,周记老板便以精制面条,佐以爆香的蒜末、豆豉、辣椒、酸笋、牛肉末、胡椒粉等,煮成热面一碗,送给这位老友吃,老翁吃后出了一身汗,病状减轻,故得“老友面”之名。八仙粉据传是清宫食谱之一,因其配有山珍、海味、时鲜八味以上,味道相异相辅,因“八仙过海、各显神通”而得名。南宁人早餐喜吃粥。粥有十几个品种之多,有瘦肉粥、猪肉粥、鱼片粥、红豆粥、皮蛋粥等,个个都是香热鲜美。南宁方言中的“酸野”,是用当地特产木瓜、萝卜、黄瓜、莲藕、椰菜、菠萝等时令果蔬,用酸醋、辣椒等调料腌制而成。吃起来香脆爽口,极其开胃。

特色饮食也是南宁休闲生活中一道独特风景。南宁荟萃了全国及东南亚地区的菜系菜肴和各式风味小吃。作为南宁地方特色的饮食,吸粤菜之精华,融南亚之异韵,讲究鲜、嫩、爽、滑及营养科学,富于季节性变化。以粉食为代表的各种风味小吃更是样多味美、珍、奇、精、美的饮食加之深厚的民族风情,自成桂系一派,让游人大快朵颐,乐不思归。在南宁有着百年历史的老友面,据说始于一位老翁每天都光顾周记茶馆喝茶,有一天因感冒没去,周记老板便以精制面条,佐以爆香的蒜末、豆豉、辣椒、酸笋、牛肉末、胡椒粉等,煮成热面一碗,送给这位老友吃,老翁吃后出了一身汗,病状减轻,故得“老友面”之名。八仙粉据传是清宫食谱之一,因其配有山珍、海味、时鲜八味以上,味道相异相辅,因“八仙过海、各显神通”而得名。南宁人早餐喜吃粥。粥有十几个品种之多,有瘦肉粥、猪肉粥、鱼片粥、红豆粥、皮蛋粥等,个个都是香热鲜美。南宁方言中的“酸野”,是用当地特产木瓜、萝卜、黄瓜、莲藕、椰菜、菠萝等时令果蔬,用酸醋、辣椒等调料腌制而成。吃起来香脆爽口,极其开胃。

从绿城到旅游胜地、购物中心、美食天堂,走向多元的南宁,依然用那份平实朴素的性格,滋润着城市中的每一种元素,在蓬勃中走向自信与成熟。

文化南宁:用民歌做出精彩文章

谈到南宁独有的民族文化,必然要说到民歌。地处西南边陲的广西素有“歌海”之誉,南宁则被称为“天下民歌眷恋的地方”。 然而,很多年来,南宁曾被认为是一个缺乏文化底蕴的城市。直到1999年南宁首次举办南宁国际民歌艺术节,通过大型广场文艺晚会《大地飞歌》、'99中国(南宁)民族服饰博览会、广西民族风情展演等一系列活动,南宁民歌一炮打响,南宁,这个名字才迅速与飘扬的民歌结下了情缘,传遍了世界。从1999年至今,南宁国际民歌艺术节已举办七届,年年都是展品彩纷呈,盛况空前,成为一场难得的各国民歌艺术家的交流盛会,成为享誉中外的国内六大文化节日之一。

南宁国际民歌艺术节的成功表明,一个城市的文化底蕴不是天然存在的,而是需要去挖掘、去整理、去包装。从那时起,南宁市悄然扛起了民族艺术创新的旗帜,实施文化精品战略,抓好精品生产,探索文艺创作新路,创作了一批弘扬时代精神的优秀文艺作品,如《绿城歌海》、《张大嘴与李干部》、《窗外有蓝天》、《紫金锤》等,歌曲《乡村社戏》、《大地飞歌》和大型壮族歌舞剧《妈勒访天边》等。在这一系列精品之中,《妈勒访天边》又当数佼佼者。《妈勒访天边》充分挖掘了壮民族的艺术元素,展示了壮民族积极向上、不屈不挠、勇于开拓和不断进取的民族精神。自1999年首演以来,先后荣获全国舞剧“荷花奖”、中宣部“五个一工程奖”、文化部第十届“文化新剧目奖”等,被誉为是目前中国最好的舞剧之一。与此同时,生活在南宁的广西新生代作家群开始斩露头脚,由“广西三剑客”--东西、鬼子、李冯为代表的青年作家,以身处南宁的《南方文坛》为平台,冲入中国文学批评先锋阵线,改变了“中国南方无批评”的定论,使南宁成为中国文坛的批评重镇,令人刮目相看。

文化精品战略的实施,给南宁带来了品牌化效应,也促进了文化与经济的融合。在这方面,迈出创新一步的还是民歌节。经过几年的摸索,南宁国际民歌节逐渐走上了一条政府办节、企业运作的路子。早在2002年,民歌节的票务首次以招标的形式整体由公司包销,成为民歌节转入市场化运作的标志性举措。同年7月成立的国有独资公司--大地飞歌文化传播有限公司,专门负责民歌节的资金筹措和演艺活动的策划经营,民歌节市场化运作逐渐走向成熟,文化品牌向产业品牌提升。如今的南宁国际民歌节已成为一个平台:即是文艺界人士通过民歌艺术节展示艺术发展的平台,又是一个重要的经济活动与文化产业交流的平台。近年来,民歌艺术节每年的直接经济效益都在3000万元以上,间接经济效益则难以估计。

在民歌节市场化运作模式带动下,一批文化精品也摆脱了为创作而创作的窠臼,纷纷踏入市场大潮。《妈勒访天边》从2001年到2004年共演出50多场,仅演出收入就达到180多万元,实现了经济效益与社会效益双丰收。一些更具民族风情的风俗节庆活动通过政府引导,成为集娱乐、表演、比赛、展览、经贸等活动于一体的综合性节日。壮族文化发源地的武鸣县,从1985年起,由县政府出资,在县城举行了壮族“三月三”歌节,各乡镇、单位、团体的山歌队、舞狮队、文艺队、八音队、拔河人等聚集县城,进行表演、比赛,受到群众青睐。2003年,武鸣县将歌节改为歌圩,推出了“神奇的壮乡”文化晚会、千人竹杆阵、山歌大汇唱、壮乡美食展示、壮乡酒火狂欢节等民族经典节目,欢呼声如潮如浪,令人久久难以忘怀。在此基础上,武鸣县把歌圩建设成为一个为当地经济发展注入新活力的经贸平台,2005年,歌圩经贸洽谈会一举签下29个项目,投资总额近3亿元。

一系列的市场化运作,推进了南宁城市文化体制改革发展。各类文化艺术团体和成员得到锤炼,文化创作、经营体制和机制实现了彻底转换,一批文化企业开始形成竞争力,并走出南宁,与越南等东盟国家和粤港澳等周边地区展开频繁的文化交流。在近年来的城市规划和建设中,南宁市已经提出,在保持南方城市和少数民族地区特有的历史文化特点基础上,将力求把民族化和现代化结合起来,为城市环境增添文化底蕴和提升文化品位,使城市更加美丽、更有文化品位,逐渐把南宁建设成为具有鲜明壮民族特色的文化名城。

幸福南宁:诗意般地栖居

“全国卫生城市”、“全国城市环境综合整治优秀城市”、“国家园林城市”、“中国优秀旅游城市”、“联合国人居环境改善良好范例奖”、“全国生态环境建设十佳城市”、首届“中国人居环境奖”……给南宁一个机会,她总能还世界一个精彩。

“全国卫生城市”、“全国城市环境综合整治优秀城市”、“国家园林城市”、“中国优秀旅游城市”、“联合国人居环境改善良好范例奖”、“全国生态环境建设十佳城市”、首届“中国人居环境奖”……给南宁一个机会,她总能还世界一个精彩。

因为绿色,行走在南宁街头,你能真切地感到这个城市的美丽、和谐、包容与大气。

2005年11月9日,出席2005年城市可持续发展国际会议的联合国副秘书长安娜博士参观南宁后感叹:生活居住在南宁是一种幸福。

在南宁残疾市民林小苹看来,她的幸福更加真切。在2005年城市可持续发展国际会议期间,她领到了属于自己的经济适用房的钥匙,并与安娜博士“温馨一抱”。

2005年,当“宜居城市”概念在中国城市中流行起来的时候,南宁的人居建设早已付诸行动。大约在十年前,在一些大城市的投资商眼里,南宁根本谈不上“城市”的概念。十年后,南宁已经成为安娜博士眼中“城市可持续发展的榜样”。

安居才能乐业。为了让居者有其屋,南宁市从1995年开始实施国家安居工程,每年经济适用房的开发量约占本市商品房的10%至15%,至今南宁开发建设的经济适用房近1.8万套,总投资近21亿元。有一万人通过旧房拆迁住进了新房,如今南宁的街头巷尾,谈论的话题更多的是,买房、建房、装修……

南宁的城市生态环境建设已无需赘言,近几年,南宁拉开城市建设框架,其中实施的重大工程,当数建成了解决交通瓶颈的长达49.6公里的城市道路和集防洪、交通、经济与景观为一体的堤路园工程;建成了一座跨江大桥、四座立交桥;全市90%的城市主干道实施了改造建设;构筑起来的大南宁“一小时经济圈”,为南宁经济的飞速发展奠定了坚实的基础。

在社会治安综合治理方面,南宁市决定,从2005年起2007年,用3年时间建设“平安南宁”。2005年4月,一套“网格化”治安巡逻体系在南宁建立,通过把整个城区划为9个巡区、67个警段、39个重点“必到点”,使市区治安防控体系形成了联动、联打、联防、联治的格局。而早在2001年11月,南宁省建立了国内第一套社会应急联动系统。2005年11月26日在南宁召开的“首届中国应急联动系统建设高层论坛”上,南宁应急联动模式引起与会者极大关注。

大手笔改造城市,大规模营造城市环境,整体化管理城市,城市的整体改观,使南宁的宜居指数节节攀升。据广西自治区开展的公众安全感问卷调查,几年来,市民对社会治安状况的满意度最高达到98.16%。

城市社会平安,市民生活幸福,让南宁人生活悠然自得,从容不迫。幽默风趣的南宁方言,比比皆是的休闲场所,融合天下风味的南宁美食。每当夕阳西下,华灯初上,喧闹了一天的南宁洗尽铅华,在夜色中极具魅力。诗意地在城市中栖居,南宁并非遥不可及。